- �^�L�C�őO��WEB TOP

- Web�A��

- �����[�A�� ���s�{���A�����̃K�[�f�i�[�����Љ�I ����y���݁A��Ă��сc �A���̊y���ݕ��K�C�h ��2��

2018/07/20�f��

�u�H�͗[���B�[���̂����ĎR�̒[���Ƌ߂��Ȃ肽��ɁA�G�̐Q���֍s���ƂāA�O�l�A��O�Ȃǔ�ы}�����ւ��͂�Ȃ�B�܂��Ċ�Ȃǂ̘A�˂��邪�A���Ə����������́A���Ƃ������B������ʂĂāA���̉��A���̉��ȂǁA�͂����ӂׂ��ɂ��炸�v

�F�l�����m�́w�����q�x�̈�߂ł��B�t�͂����ڂ́A�Ă͖�A�~�͂Ƃ߂�…�Ɛ����[���͂��ꂼ��̋G�߂ōD���Ȏ��Ԃ��L���Ă��܂��B�H�͗[���Ƃ̂��Ƃł����A�J���X���R�ɋA��A���̉��⒎�̐����������鎞�ԂƋL���Ă��邱�Ƃ���A�[�����珪�̎n�߂�[���Ɛ����[���͕\���Ă���悤�ł��B�������Ă̏�������ق��ƈꑧ�A����ȐS������Ɏ��悤�ɂ킩��ꕶ�ł��B�F�l�ɂ������[���̂悤�ɋG�߂������Ă����������߁A�A�������Ă���H�ւ̈ߑւ����W�����{�����C�Ɏn�܂�܂��B�H�̂ЂƂƂ��A�A�����֏o�|���Ă݂܂��B

���ǂ��떞�ځI �H�̐A����

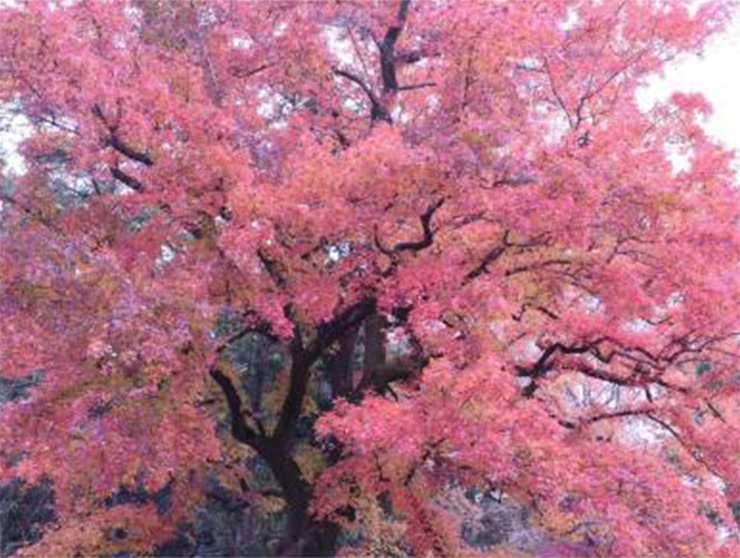

�Ԓd�ł̓R�X���X��T���r�A�A�I�~�i�G�V�A�t�W�o�J�}�Ȃǂ��炫���낢�A�����ł͉Ă���炫�����Ă��钿�����o�I�o�u�̉Ԃ⌎�����l���F�l�����o�}�����܂��B�����ĉ��ƌ����Ă��g�t�ł��B�g���f����J�G�f�͂������̂��ƁA�A�����J�������炠��ƌ����Ă���t�E�m�́A������30���[�g���̖��R����悤�ɐԂɐ��܂�܂��B�܂��A�������Ƃ���ł̓j���[�g���̃����S�̖�����t���Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�W�����g�F�̏����ȉԂ�����B

���C�ɓ����1�����B�e���Ă݂ẮB

�H�̑��� �������|�C���g�I

�H�̉Ԃ͏o���邾�������y���݂������̂ł��B�Ԓd�┫�ň�Ă����Ԃ̉Ԃ������悭����ɂ́A��̃|�C���g������܂��B

�@�����͍T���߂�

�Ă���H�ɂ����ċC����������ɂ�A�P��̊����ʂ����炵�Ă����܂��B���ɋC��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͔̂ӉĂł��B�c���̂��邤���́A�����ꂻ���Ő��Ă̎����Ɠ����悤�ɂ����Ղ�����������ł����A���ɔ�����������Ί����ʂ����炵�n�߂܂��傤�B�ڈ��Ƃ��āA�P�O�����{�ɂ͐��Ă̔������炢�̊����ʂɂȂ�悤�Ɍ��炵�Ă����܂��B�܂��A�����͒��ɍs���̂���{�ł����A�ł��Ȃ��ꍇ�͗[���ɍs���A�C���̍��������͍s��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

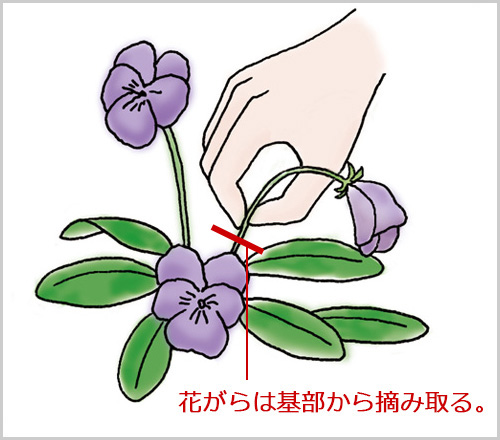

�A�Ԃ�����

�H�̉Ԃ͎��X�ɍ炢�Ă��܂��B�炫�I������Ԃ����̂܂ܕ��u���Ă����ƁA�������^�l����낤�Ƃ��܂��B�����Ȃ�ƁA�Ԃ�������^�l�ɐ�����{����D��I�ɑ���̂Ŋ������Ԑ��������Ă����܂��B���܂߂Ɂu�Ԃ�����v���s���Β����Ԃ��y���ނ��Ƃ��ł��܂��B�ԕق���邾���ł͂Ȃ��A�s����͂ꂽ�ԑS�̂����悤�ɂ��܂��傤�B

���Ԃ̓~�x�x

�~���߂Â��ƁA�h�����͉z�~�̏������n�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����őϊ����̋������Ԃ͌����ɁA�ア���͉̂����̓�������̂悢�ꏊ�Ɉړ������܂��B�Ԓd�ɂ��Ă͐V��̏o�鏊���Q�A�R�J���c���Đ�߂��A���ɑϊ����̎ア���̂͐�߂�����A���������Ȃ��悤�Ɏs�̂̕��t�y�ŎR������Ė��߂Ă��܂��܂��B���̎R���r�j�[���ŕ����A�����ʓI�ł��B

�~�̃C�`�����I�����A��

�~�ɂȂ�Ƃ��ƒ�ł͉��O�Ŋy���߂�A���̕i��͏��Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��A�����ł����x����Ƃ̉�����������b����ςł��B����Ȏ��ɂ������߂Ȃ̂��A�T�{�e���Ȃǂ̑����A���ł��B�n�I���`�A�ȂǁA�͔|���ȒP�ŗ̏��Ȃ����̎����ɖڂ��y���܂��Ă���܂��B��������̂悢���ۂɒu���A�i��ɂ����܂����A�����͌��ɂP����x�ŏ\���ł��B

�����̖��邢�ꏊ�ň�N���y���ނ��Ƃ��ł���B

�C���e���A�Ƃ��Ă��l�C�}�㏸�B

���{�ő勉�̊ϗ������Ŋy����

�T�{�e���̋��́i���Ⴟ�j���n�߁A�������i����T�O�_�A�����A���ł̓��[�t�H���r�A�Ȃǂ��͔|�W�����Ă��܂��B�܂��J�g������f���h���r�E���ȂǁA�~�ɂ��Ԃ��y���߂闖���F�l�����}���������܂��̂ŁA���Ђ��������������B

����A�W�A�𒆐S�ɕ��z�B�F���`�����܂��܂ŁA����̂悢�i��������B

-

2025�N

�H����W�� vol.60

-

2025�N

�t����W�� vol.59