- �^�L�C�őO��WEB TOP

- Web�A��

- �����āI�L��搶 �f�l�_���|���C�^�[�̃x�����_�؉������L ��4��

�ُ�C�ۂɖ|�M���ꂽ2023�N�t��③�`�G�_�}���`

�_���|���C�^�[ �v����R�I

2024/03/19�f��

2023�N�t�Ăɒ��킵��3�i�ڂ̂����A�c��̓G�_�}���̂݁B3��ɂ킽�邱�̋G�̃��|�[�g���A�悤�₭�����ł��B

�G�_�}��

�W���K�C�������n������A���v�����^�[�A����i�ڂƂ��āA��Ă��ꂽ�̂��G�_�}���ł��B�^�l���|�b�g�܂����Ĉ�ĂĂ����A���傤�ǂ悢�^�C�~���O�ŐA���t������Ƃ̂��ƁB

�G�_�}���ɂ����낢�날��܂����A�u�������������瑁�Ӑ����������Ă݂���H�v�Ƃ����߂��A�����́u���������Ёv�A�������́u���������Ёv�A�Ӑ��́u�߂̎q�哤�v��3�i�����邱�ƂɂȂ�܂����B

�����i��^�l�܂��@5��

�ŏ��Ƀ^�l���܂��̂́A�������u���������Ёv�B�A�x���ɂ܂���1�J���قLj�c���A�W���K�C���̎��n���I�����v�����^�[�A���t����X�P�W���[���ł��B

�܂��O�ɁA�L�삳��1�_�������ӎ����������Ă��܂����B

�G�_�}���̃^�l�́A��ΐ��ɒЂ��Ă̓_���ł���B�}���ɋz�����Ă��܂��A����Ĕ��肵�Ȃ��Ȃ�܂��B

�}���ނ̃^�l���A���ɒЂ��Ă͂����Ȃ����Ƃ͕����Ă����̂ł����A�}���ɐ����z���Ċ���邩��…�Ƃ����̂͏����ł����B�Ƃ������A�����z���������畅��̂��Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����i���j�B

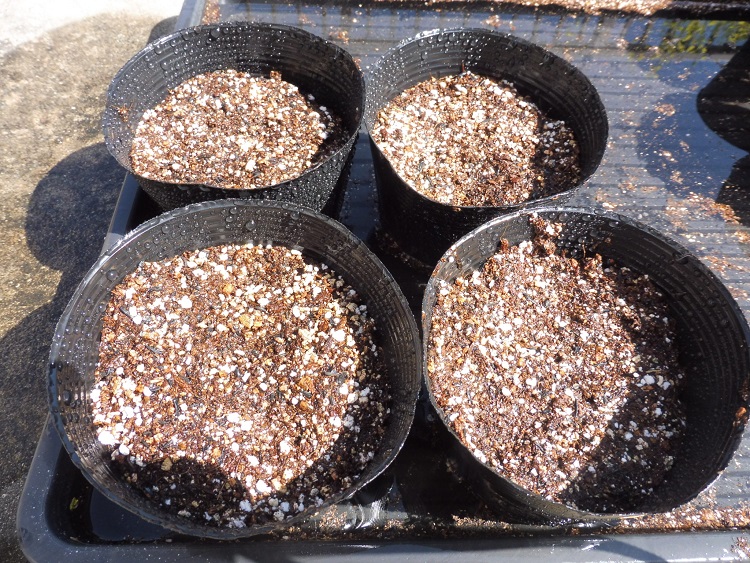

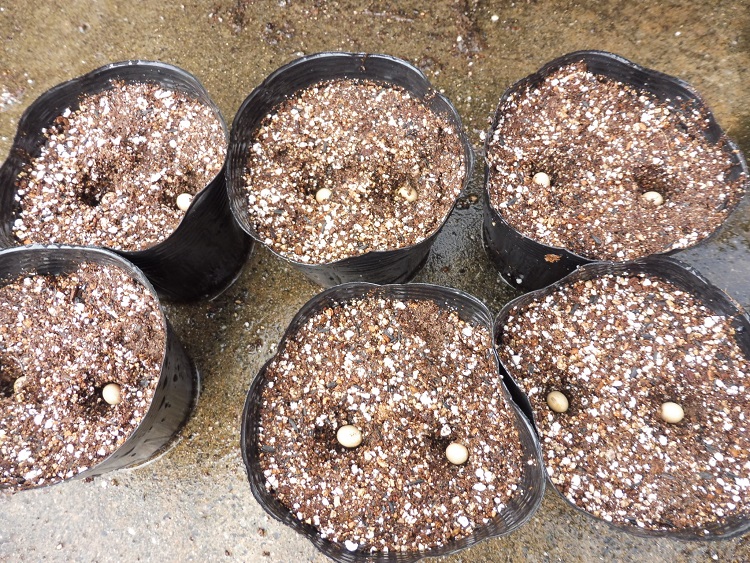

5��3���A�|���|�b�g��4�p�ӂ��A�u���˂܂��|�y�v���l�߂�2�����^�l�𗎂Ƃ����y�B2�{�����ō͔|�������ł��B�������A�g���C�ɓ���Ē�ɔ���1�p�قǐ����Ă����܂����B�����Ŋ��オ��̂�h�����߂̑[�u�ł��B

�����炭���̋A��͉肪�o�Ă��邾�낤�ƁA�y���݂ɂ��Ă��܂����B

�Ƃ��낪�A�W���K�C���ƃL���E���ł��Y�܂��ꂽ�悤�ɁA�A�x�I�Ղɂ��̎����Ƃ��Ă͈ٗ�̑�J�B5��7���ɋA��Ă݂�g���C�͐������ӂ�����ŁA���̃|�b�g�͂܂�ʼnj���ł���悤�ȏ�Ԃł��B�}���ނɂƂ��Ă͍ň��ŁA����̒�����قƂ�nj����܂���B

����ł��A���ꂩ�瓮�������邩������Ȃ�…�Ƃ킸���Ȗ]�݂������܂������A�����҂��Ĕ��肵���̂͂�������2�{�B�����炭�c��̃^�l�͒����������A���ꂽ�������̂ł��傤�B8����2���̔���͑z��O�ŁA���������������Ă��܂��܂����B

�^�l�܂�����ɒ�ʋ����g���C���g���ƁA��͂�ߎ��̌��O���o�Ă��܂��B�ǎ��Ȕ|�{�y���g���Ă���A�����̔���ɕK�v�Ȑ����͏\���m�ۂ����̂ŁA�g���C�͖����Ɏg�킸�A�����܂Ő��炪�i��̐���h�~�Ɏg�p����̂��������߂ł��B

�Ȃ��A�G�_�}���͊�{�I�ɈڐA�����蒼�܂��̕����]�܂����i�ڂł��B�^�l���]���Ă���Ȃ�A���X�x��Ă����܂����������悩������������܂���B

�肪�o�Ȃ��ƕ����������_�ŁA���܂�����悩�����̂ł��ˁB�\�z�O�̎��Ԃ��N�����Ă��A���������ւ��đΉ����邱�Ƃ��K�v���Ɗ����܂����B

�A���t�����̂�6��5���ł��B�W���K�C�����n��̃v�����^�[���g���\��ł������A�c�����肸�A��ނȂ������߂̃v�����^�[�ɕύX�B��̃|�b�g�̕c���ĐA���t���A2�{�����ɂ��܂����B�Ȃ��A�|�{�y�̓L���E���Ɠ����u�^�L�C�̔|�{�y�v��p���A�G�_�}��������œ��ꂵ�܂����B

�������i��^�l�܂��@6���㒆�{

�u���������Ёv�Œ��肽���߁A�������́u���������Ёv�ł̓|�b�g���ʋ����g���C�֓���Ȃ����Ƃɂ��܂����B����������d���Ȃ��A���Ȃ��Ƃ���ʂ̉J���ł��ڂ����̓}�V�Ȃ͂��ł��B

�����āA6��11���Ɂu���������Ёv���^�l�܂��B�|���|�b�g4��2�������Ƃ��Ă����̂͑O��Ɠ����ŁA�����Ƀv�����^�[�ւ̒��܂����s���܂����B�܂�����͂ǂ���������Ղ萅�����A���Ƃ͂��̂܂ܕ��u�B���x���������ɉ肪�o��悤�F��܂����B

����A�A���t�����u���������Ёv�͖������������悤�ŁA���ꂩ�炳��ɑ傫���Ȃ�Ǝv������A�����ɉԂ��炫�n�߂܂����B�����i�킾�������āA���̐���͂��������ɁA����������փG�l���M�[���g���̂ł��ˁB

�u���������Ёv�ł̓^�l�܂����ゾ������^���A���̌�͕��u�����̂��悩�����̂��A4�����6��11���ɂ̓|�b�g8���A�v�����^�[4���̂��ׂĂ�����B�������Ƀz�b�Ƌ����Ȃł��낵�܂����B

���肵���u���������Ёv�́A�|�b�g���v�����^�[������x�ɑ傫������Ă����܂����B

����́u���������Ёv�͌s�t�̐��炪�~�܂����悤�ŁA����Ɠ�����䰂������Ƒ����Ă��܂����B�������A���̃}�����ł���̂͂��ꂩ��ł����A䰂����Ɓu�G�_�}��������Ă���v�C���ɂȂ�āA�M�҂̒��ł����Ɛ���オ���Ă��܂����i�j�B

�Ӑ��i��^�l�܂��@6�����{

�����āA�Ō�Ƀ^�l���܂��̂��Ӑ��́u�߂̎q�哤�v�ł��B6��22���A�u���������Ёv�Ɠ����悤�Ƀ^�l�܂��B�|�b�g�̐�����4����6�ɑ��₵�܂������A����͂��܂��_�C�Y�ɂȂ��Ă��ꂽ��A����݂����d���݂����Ƃ̖����Ȗ�]�H������������ł��B�K�v�ʂ����n����ɂ͑��߂̕c���K�v�ŁA�x�����_�ȊO�ɂ��A���ƂŃW���K�C���̌�ɒn�A�����悤�Ǝv���Ă��܂����B

�u���������Ёv�ł͂��܂����肵���̂ŁA����ł�����Ǝv�����̂ł����A�u�߂̎q�哤�v�͉肪�o�Ȃ����̂�����A����ɂ��̌�̐�����o���o���ł��B���̗v���͕i������Ȃ̂��A����Ƃ���������C�Ђ������̂�……�B�����ƈ�������̂�g�ݍ��킹��A�u���������Ёv�Ɠ����͈�Ă�ꂻ���ł����A���ƂŒn�A�����đ�ʂɎ��n���A�݂����d���ނƂ����ژ_���͕��ꋎ���Ă��܂��܂����B

6�����{�ł́A���̓����鏊�ł̔d��Ɣ���́A���x�I�Ɍ�����������������܂���B�����o���Ă����肵�Ȃ���A�����ǂ��܂�����ȂǁA���̎菇���l���������悢�ł��傤�B�t�͔̍|�͔d�킪�����x�ꂽ�Ƃ���ŁA���n�܂ł̓����͂��܂�ς��܂���B

�݂�������قǎ��n�������Ȃ�A���Ƃ̔��̃W���K�C�����I�������A���̂܂ܒ��܂�����悩�����ł��ˁB

��͂荂�����̔���́A�Ȃ��Ȃ�������̂�����̂ł��ˁB���܂������Ȃ���������ɍs�����ƁB���ɃG�_�}���Ȃǂ͕c���ɂ�����炸�A�����ƒ��܂����l���������悳�����ł��B

�Ȃ��A�v�����^�[�̒��܂������A�E����1�{�͔���͂����̂ł����܂Ƃ��Ɉ炽���A�Z���s�����o�Ă����ԁB������āA����ȕc���A���邱�Ƃɂ��܂����B

���̌�̐���`���n�@7��

�u�߂̎q�哤�v���悤�₭�傫���Ȃ�n�߂�����A�ŏ��ɐA�����u���������Ёv��䰂������Ƃӂ����ł��܂����B���Ȃ�Ƃꂻ���ł������A����ł���ɂ͂�����x�̐����K�v�ŁA���炭�l�q�����邱�ƂɁB�Ƃɂ������n�͖ڑO�̂悤�ł��B

�������́u���������Ёv�́A����܂��J�ŐA���t�������щ��тɂȂ�A7��8���ɂ悤�₭���s�B�K���A�t�����ނȂǘV���c�̒���͂Ȃ��A���̌���L�тĂ����܂����B�u���������Ёv��20�p���x�Ōs�t�̐���͎~�܂����̂ɁA�������i�킾�Ǝ����̂������Ƒ傫�����Ă�������Ȃ点��Ƃ������Ƃł��傤���B�i��ʐ^�Ō��邾���ł́A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��Ⴂ�ł��B

7��14���ɂ́u�߂̎q�哤�v�̐A���t�����s���A�悤�₭��c�`�A���t���̍�Ƃ���i�����܂����B

������7��18���A���悢��u���������Ёv�̎��n�ł��B䰂������ȏ�Ղ�����Ƃӂ����ŁA����2�{�ł��܂Ƃ܂��������ł��Ă��܂��B22���ɂ͎c���䰂����n�B���͂قƂ�nj͂ꂠ�����Ă���̂ɁA䰂͂����ƈ���Ă���̂��s�v�c�ł����B

�u���������Ёv���I�����A���Ƃ́u���������Ёv�Ɓu�߂̎q�哤�v�̓�B�ǂ���������ɉԂ��炫�A䰂����Ă��܂��B�v�����^�[�́u���������Ёv���L�т����ē|��Ă��܂����̂ŁA�x���𗧂ĂĎ����x���邱�ƂɁB���̕��͓|��Ă��܂��A�O�̂��߂�����ɂ����ĂėU�����Ă����܂����B�Ȃ����u�߂̎q�哤�v�́A�������炢�܂ŐL�тĂ��|�ꂸ�A���̂�����ɂ��i��̈Ⴂ�������܂����B

2023�N�͑O�N�������̂��ҏ��ƂȂ�A1�������ꂽ�����Ō͂�邨���ꂪ�o�Ă��܂��B��Ƃ��āA���͐���������ʋ����g���C�֓���A�v�����^�[�̓o�P�c����Ђ������炵�ċ����B����ɋC�����オ��ƃo�P�c�̐��𑝂₵�đΉ����܂����B

����ł�����͋N�������Ȃ��߁A�L�삳��ɋ����Ă�������u�i�{�[���ň͂��v���Ƃ����H�B�傫�߂̒i�{�[���Ŏ��͂��͂ނ����ł����A���ꂪ�ӊO�Ȍ��ʂ����܂����B�O�N�͂����Ղ�g���C�ɐ������Ă��A�����炭�����͏������ĂȂ��Ȃ��Ă����̂ł����A�����3����ł������c���Ă��邱�Ƃ������̂ł��B�c���Ă��Ȃ��Ă��y�̓J���J���Ɋ����Ă͂��炸�A�����͂��C�z�͂���܂���B

�g�}�g�ƃG�_�}���̐����v���ʂ̈Ⴂ�͂���ɂ���A�������h���A�����炭�y�̉��x���������āA���̒i�{�[���ɂ͂��Ȃ菕�����܂����B

���n�㔼�`�I���@8��

8���ɓ���Ɓu���������Ёv��䰂͂���ɑ���A���l�̋߂����������킹�܂����B�u�߂̎q�哤�v��䰂��ł��n�߂Ă��܂��B

8��8���ɂ́u���������Ёv�̎��n���J�n�B�v�����^�[�A���Ƃ��قƂ�Ǎ��͂Ȃ��A�ǂ����Ȃ�Ƃ����Ă悢䰂̂����ł��B����12���ɂ����n���s���A���Ȃ�̐����Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����B

�u���������Ёv�͂����9�����Ƃ�I�������ƂɂȂ�A�����炭���ƈ�x�ŏI���B���̌�́u�߂̎q�哤�v���҂��Ă��܂��B�������䰂͂܂��ӂ���݂���������Ȃ̂ŁA���傤�ǂ悢�^�C�~���O�Ń����[�ł������ł��B

�������A���̂܂܂��܂��I���Ȃ��̂��A�M�҂͔̍|�Ȃ̂ł����B�^�l�܂��ł܂Â����u���������Ёv�������A�ҏ���������āA�ߋ��ō��Ƃ����Ă��悢�o���������̂ɁA�����ł܂����̋����䕗������Ă����̂ł��B

�����̗\��ł͊֓��n�����������ƂɂȂ��Ă��āA�M�҂̏Z�ދߋE�n���ɑ傫�Ȕ�Q�͂Ȃ������ł����B���ꂪ�A�䕗�͎���ɐi�H��ς��A�C�����ߋE�����̗l����悵�Ă����̂ł��B�M�҂�12���̎��n���I���Ă�����Ƃ֖߂��Ă���A�ԍۂɑ邱�Ƃ͕s�\�ł��B�Ȃ�ׂ���Q�Ȃ��ʂ肷���Ă���悤�肢�Ȃ���A���~�����Ɏ���A��܂����B

�������A�肢���ނȂ����A���͂Ȃ��|����A�͂��̒i�{�[���͂����ꂩ����Ƃ����A���c�Ȍ��i��ڂ̓�����ɂ��邱�ƂƂȂ����̂ł��B�܂�������قǂƂ͎v���Ă��炸�A�����u�Ԃ͐�債�Ă��܂��܂����B

�����A�悭����Γ|��Ă���̂́u�߂̎q�哤�v�����B�u���������Ёv�͂������藧���Ă��邵�A�t�����Ȃ�c���Ă��܂��B

����͂ǂ��l���Ă��x���̂������ł��傤�B�|��Ă���s���x���邽�߂Ɏx���𗧂ĂĂ��܂������A���ꂪ�䕗���������Ă���邱�ƂƂȂ����̂ł��B�u�߂̎q�哤�v�ɂ͎x���̕K�v���Ȃ��������Ƃ��A���ʓI�ɂ����ƂȂ����̂ł����B

�����ȂƂ���A���n���قڏI����Ă���u���������Ёv���A���ꂩ��́u�߂̎q�哤�v�ɏ������Ăق��������ł��B�Ȃɂ��A�܂�������n���Ă��Ȃ��̂ł�����B�Ȃ�Ƃ������铹�͂Ȃ��̂ł��傤���H

�䕗�͔����悤���Ȃ��̂ŁA��ނȂ��ł��ˁB�_�Ƃ�����Ă���Ή��x���͑�������ł����Ƃł��B

�|�ꂽ�G�_�}���́A���ŗh���Ԃ��č��������Ă���Ǝv����̂ŁA�͌�������������܂���B1�T�ԂقǗl�q�����Ă���Ȃ肵���܂܂Ȃ�A�����Ɉ�����������߂Ď��ɐ�ւ�������悢�����B

��͂�|��Ă��܂������͓̂�����ł��B����ł��u������������v�̎v������A�u�߂̎q�哤�v�̓|�ꂽ�����N�����A�x���ɗU�����Ċ������������Ă��܂����B�������A�����ɔ��̓|�ꂽ�����͂�n�߁A������ɂ̓v�����^�[�������悤�ɂȂ��Ă��āA���߂Ȃ͖̂��炩�B�Ȃ�Ƃ��[������䰂�T���Ď��n���܂������A�{���ɂ킸���ŁA�������Ȃ�����ƂȂ��Ă��܂����̂ł����B

�͔|���I����

�o���������܂Â������̂́A�L�^�I�ȑ�J�ŗ\�肪���킳�ꂽ��A�Ƃɂ�������������A�ُ�C�ۑ������������ɂ͂悭�ł��Ă����Ǝv���܂��B�ʐ^�����܂��B��Ȃ��ē`���Ȃ���������܂��A�J�^���O�Ɠ����悤��䰂����Ă��āA����������Ă�����ȂɂƂ��Ƌ��������炢�ł����B�Ō�̑䕗�����ׂĂ�����Ă������̂��c�O�ł��B

��������Ӑ��܂�3�i����͔|�������Ƃɂ��A���ʓI�Ƀ��X�N�����U�ł������A�悢��r�ɂȂ����Ǝv���܂��B

�m���Ƀ��X�N���U���ł����̂͑傫�������ł��B���Ȃ��Ƃ��u���������Ёv�͑听���Ƃ����Ă悢�o���ł�������B����ɁA�����i��͒Z�����䰂����n�߁A����ȍ~�̕i��͂����Ɛ������Ă���ɂȂ邱�ƁA�Ӑ��i��ɂ͍������̃^�l�܂��̓����A�䕗�̃��X�N�����邱�ƁA���Ӑ��ł��܂��܂ȈႢ�����邱�Ƃ������ł��܂����B

�܂��A�^�l�܂��̍ۂɉߎ��͌��ւ��Ƃ��A�x���ɗU�����Ă����Α䕗�̔�Q���y���ł���Ƃ��A�����Ȃ�Ɋw�K�������Ƃ����������ł��B��������āA���͔̍|�ɐ������Ă����悢�̂ł��ˁB

�����͒�Ԃ̉���ł̂ق��A���݂ɂ����킵�Ă݂܂����B��łč����������ĂԂ������Ƃ����ȒP�ȍH���ŁA�����Ă���悤�Ȃ����ł��Ė����i�j�B�ł���u�߂̎q�哤�v���_�C�Y�ɂ��āA�݂����d���݂��������ł��ˁB����͎��ɍ͔|�����Ƃ��̉ۑ�ɂ��Ă����܂��B

����́u�W���K�C���v�u�L���E���v�u�G�_�}���v��3�i�ڂ��͔|���܂������A�ُ�C�ۂ̉e�����Ȃ����̂͂Ȃ������Ǝv���܂��B����5���̑�J��8���̑䕗�ɂ͖|�M����܂����B

�͔|�́A�C���A�N�V�f���g�ɑ��āA�\�z�ł��镔���ɂ��Ă͐��肵�đĂ����̂��S���ł��B

�u�앨�́A�l�̑������Ĉ�v�ƌ����܂��B����ꂽ��ԂƎ��Ԃ̒��ŁA�ł��邾���앨���ώ@���邱�Ƃ����ɂȂ���܂��B���s���悢�o���B�y����ł����܂��傤�B

�������N�́A���N�̂悤�Ɉُ�C�ۂ��ƌ����Ă��܂��B�����u�ُ�v�ȏ�Ԃ��A�ʏ�ɂȂ��Ă���̂�������܂���B�����Ȏ��Ԃ�z�肵�āA������x�̂��Ƃɂ͑Ή����Ă����K�v�����肻���B���̂����ŁA�y����ō͔|���Ă��������ł��ˁB

-

2025�N

�H����W�� vol.60

-

2025�N

�t����W�� vol.59