- �^�L�C�őO��WEB TOP

- Web�A��

- �̂����傤�őO��

���~���ʕ��̉��i�͍�������̂�

�`�ʕ���������ɔ�����`

2024�N����2025�N�ɂ����ĕ𑽂����ɂ��ꂽ�Ǝv���܂��B�ʕ��ɂ����鉿�i�����̃j���[�X�B����҂���̍����ɂ��ߒɂ̐���i���Ă����̂���ۂɎc��܂��B���̈̕���ŁA���Y�ґ��ɖڂ�������ƁA���������������Ƃ����Ėׂ����Ă����ł͂���܂���B�ނ��뎑�ޔ�Ɛl����̍�����V��s���ɂ����ʂ̌����ƁA�o�c�͈ȑO�ɑ����Č������Ȃ����܂��B�n�����g���ɂ��ُ�C�ۂ́A���͂�u�ُ�v�ł͂Ȃ��u��ԁv�ƂȂ����A�H�Ɋւ��ƊE�S�Ă����̖��ɒ��ʂ��Ă��܂��B

����́A���Y�E���H�E���ʌ���ł̑Ή��͎n�܂��Ă���̂��A�_�Ɩ@�l�Ɛʉ���ЁA���H�H��̂R�̎��_����������ЍⓌ�����\������В� �ё������i�����ނ� �������j����ɁA���̐ʕ���������Ƃǂ����������Ă����ׂ��Ȃ̂����b���f���܂����B

�_�Ɛ�僉�C�^�[�@��ؗY�l�i������ �䂤�Ɓj

��錧�Ή��s�o�g�B�_�w���𑲋ƌ�A�ʉ���ЂɏA�E�B�S���̐��Y�n������A���n�œ������Y�҂̂��߂ƂȂ���M���邱�ƂŁA�u�_�ƊE��グ�Ă��������v�Ƃ����C���������܂�A��2�N�߂��̂��ސE�B���݂́A�Ԓ����őS���̐��Y�҂̌���K�ꌻ�n�œ�������SNS��u���O�Ŕ��M����B

https://harenotiagri.blog/

�ߔN�̐ʕ��̏�

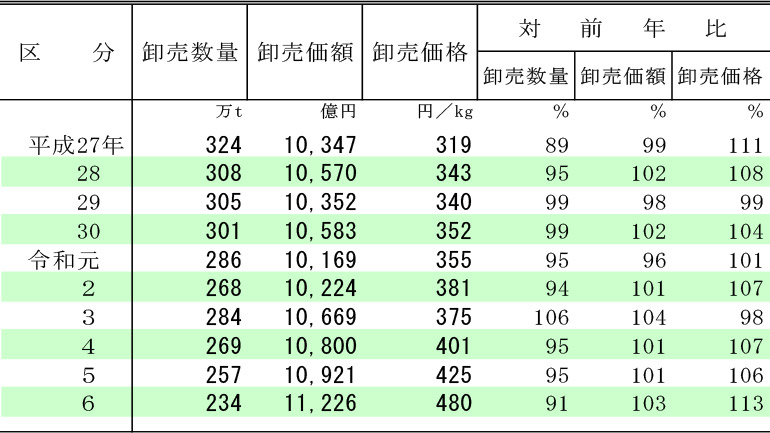

�܂����߂ɁA2025�N4��30���ɔ_�ѐ��Y�Ȃ��甭�\���ꂽ�f�[�^����ɁA2024�N�̓��������Ă��������Ǝv���܂��B

���

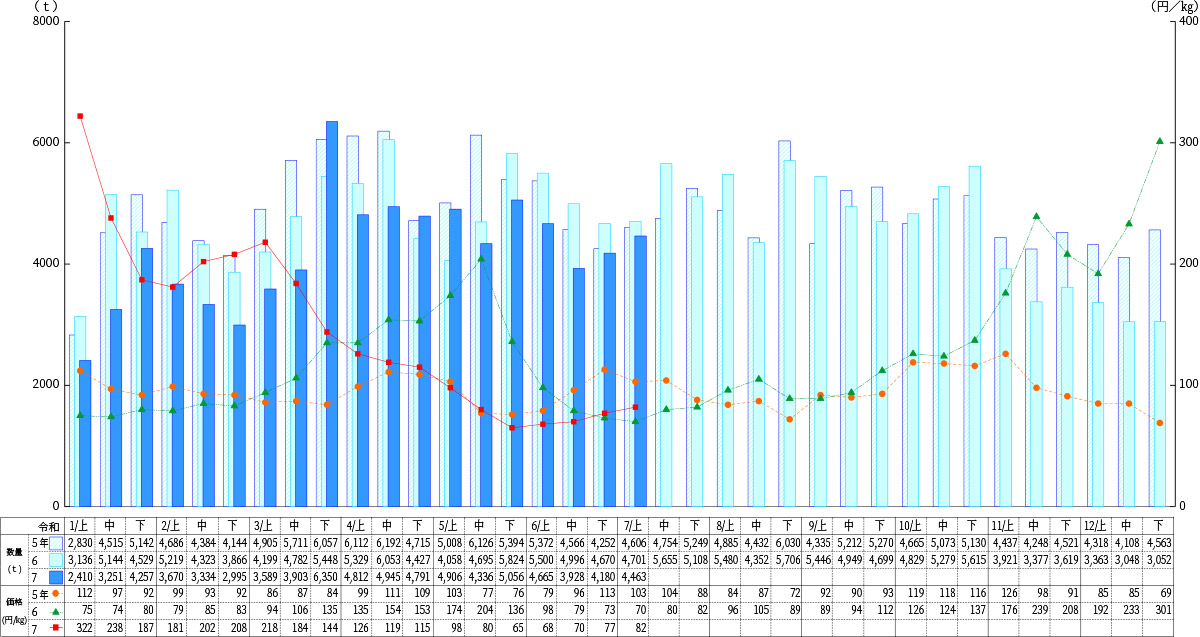

�����̉����s��ɂ������ł́A2024�i�ߘa�U�j�N�̉������ʂ�817��t�ƑO�N�i854��t�j�ɔ�ז�S�������B���̈���ŁA�ʕ������s��ɂ�����戵�����z�ł��鉵�����z��21,688���~�ŁA�O�N�ɔ�ׂV���������܂����B�Pkg������̕��ω������i��266�~�ŁA�O�N�ɔ��12���㏸���Ă��܂��B

���

�����F�_�ѐ��Y�ȓ��v���w�ʕ������s�꒲���x�i�ȉ������B�j

�ʎ�

�����̉����s��ɂ�����ʎ��ł́A2024�N�̉������ʂ�234��t�ŁA�O�N�i257��t�j�ɔ�ׂX�������B���̈���ŁA�������z��11,226���~�ŁA�O�N�ɔ�ׂR���������܂����B�������i�͇s������480�~�ŁA�O�N�ɔ��13���㏸���Ă��܂��B

�ʎ�

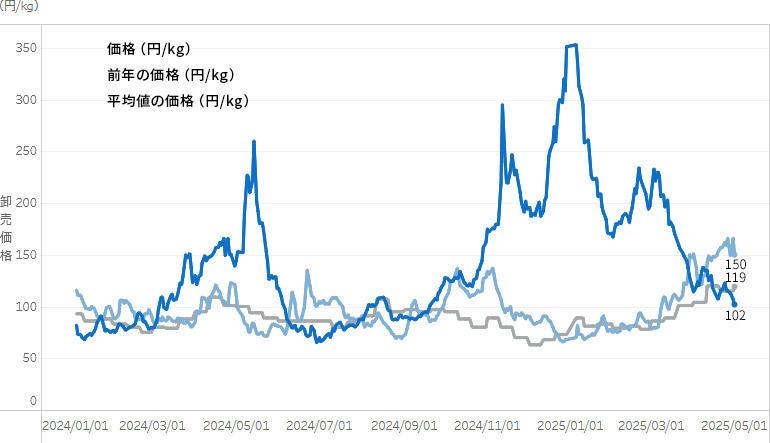

�L���x�c��1�N�Ԃ̐���

���i�����ɂ���āA�j���[�X�ł�������舵���Ă����L���x�c�B�f�[�^�ɂ��ƁA2024�N�̏t�����2024�N�̓~���납��2025�N�̏t����܂ʼn��i���������Ă���A�O�N��╽�N���傫�����錋�ʂƂȂ�܂����B

�L���x�c�������i�i�����s���������s��j�̐���

2024/01/05 �` 2025/05/01

���̈���ŁA�s�ꗬ�ʗʂ͂Ƃ����ƁA�O�N�ɔ�ׂĖ�25�����B�O���t����͑O�N�Ƃ����܂ŕς��Ȃ��悤�Ɍ����܂����A�L���x�c�͒ʔN��ʂ��Ĉ��肵�����v������i�ڂƂȂ邽�߁A���Y�ʂ������������������ő傫���s��ɉe����^���Ă��܂��܂��B

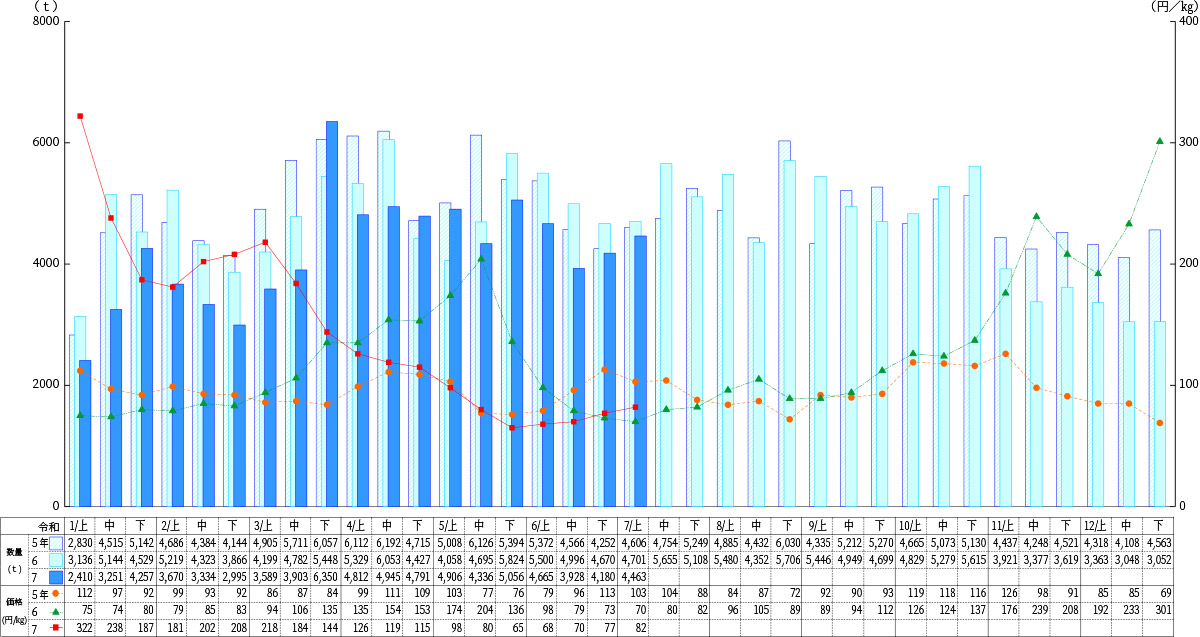

�ʕ������s�꒲���i�{�ʉ������ʁE���i�����j(�����s�E�L���x�c)

�ʕ��̉��i�����������N�����v��

�����̎�ȗv���ɂ͉��L���������܂��B

�V��s��

�ҏ��⏭�J

�ď�̖ҏ���J�s���́A�t����i���^�X�A�z�E�����\�E�Ȃǁj��ʍؗށi�g�}�g�A�L���E���Ȃǁj�̐���s�ǂ������N�����B���ʂƂ��ďo�חʂ̌����ɂȂ���B

���J��䕗

��J��䕗�́A���ւ̃_���[�W����ƕs���������炵�A�앨�̕i���ቺ����n�ʌ����ɂȂ���B

�ҏ��⏭�J

�~��̋C���������ƁA���炪�O�|���ɂȂ�ꎞ�I�Ɉ��l�ɂȂ邱�Ƃ����邪�A���̌�A�{���̏{�̎����ɏo�חʂ��������A���i���������邱�ƂɂȂ���B�܂��A�a�Q���̔����������N�����\�����B

���Y�R�X�g�̏㏸�i�~���̉e�����܂ށj

�R�����i�̍���

�n�E�X�͔|�Ŏg�p����g�[�p�̔R�����A�_�Ƌ@�B��A���p�̔R����㏸�B���Y�R�X�g�������グ�邱�ƂɂȂ���B

�엿��_�i�̏㏸

�E�N���C�i��Ȃǂ̉e�����A�엿������_��̍��ۉ��i�������B���{�͗A���ɗ����Ă��镔���������̂ŁA����ɔ����������i���㏸�ɂȂ���B

���ޔ�̏㏸

���E�̕����㏸�ɔ����A�r�j�[���n�E�X�̎��ނ��ނȂǔ_�Ǝ��ނ̉��i���㏸�B

�l����̏㏸

���{�l�̍Œ�����̏㏸��A�O���l���K���̒������㏸�X���B�O���l�J���҂̌ٗp�͍����̐l��s����₤���߂ł����āA�����Ĉ������痘�p����킯�ł͂Ȃ��B

�_�Ƃ̍�����p�ҕs��

����ɂ���Č�������_�Ɛl���ɔ�ׂĐV�K�Q���҂����Ȃ����Ƃ�����A��t�ʐς������B���ʁA���Y�ʂ̒ቺ�ɂȂ���B���̈���ŁA���Y�����̂悢�_�n�͑�K�͌o�c�̔_�Ɩ@�l�ɏW����Ă��邪�A���R�Ԓn��̐��Y�����������_�n�͍k������n�ƂȂ����������B

�ł́A���ہA�����̐ʕ��̉��i�����ɑ��āA�ǂ̂悤�Ȏ��g�݂ő�����K�v������̂ł��傤���B

�J�b�g�H��

����̉e��

�V��s���ɂ��A�o���L�x�ȃv���̔_�Ƃł����앨�����肵�č��Ȃ��������Ă��܂��B����͏]������A�[�����ɂ����l�̖�肪�N���Ă��܂������A�ߔN�́A���̕p�x�Ɠx�����������Ă���̂������ł��B

��錧�푍�s�ɂ���i���j�Ⓦ����i�ё�������\������В��j�̏ꍇ�ł́A���H�p�̖�͎��Д_��ł��銔����ЃA�O���[�h�̂ق��A�d����̖�75���͊O���̌_��_�Ƃ�Y�n���璲�B���Ă��܂��B�_��_�Ƃ��[�i�ł��Ȃ��ƂȂ�A�s��ō��l�Ŏd����Ăł��A�ڋq�ւ̋����ӔC���ʂ����Ȃ���Ȃ�܂���B

���ہA2024�N�x�͍��Y�̐l�M�����荢��ɂȂ�A�A���ɐ�ւ�����Ȃ������P�[�X������Ƃ����܂��B

�Ⓦ����̃J�b�g�H����ł̃p�b�N�l��

���i�ϓ��ւ̑Ή��͍w�����̐ӔC��

�u���N�̃f�t���}�C���h���������A�R�X�g�㏸����̔����i�ɓ]�ł���͔̂��ɓ���v�Ɣё�����͎w�E���܂��B�܂��A����҂��ˑR�u�����R�C�������`�v�̂悤�Ȓቿ�i�u���̒��ŁA�d���ꉿ�i�̕ϓ����z�����Ȃ�����A��艿�i�Ŕ̔����A���v���m�ۂ���̂͗e�Ղł͂���܂���B

�������A�Ⓦ����ł́A�ȑO����d���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ郊�X�N�������A���Y�҂Ƃ̊W�\�z��Y�n�̑��l����i�߂Ă��܂����B����ɉ����āA���Д_���ݗ����A�����B�̐ʕ��Y����̐��𐮂��Ă���Ƃ����܂��B

�ё�����́A�ڐ�̉��i�ϓ��Ɉ���J����̂ł͂Ȃ��A�����I�Ȏ��_�ŐM���ł��鐶�Y�҂Ƃ̊W���ێ����A�����̎d���ꃋ�[�g���m�ۂ��邱�ƂŁA�ϓ��̃��X�N���y���B����ɁA�u�V��s���ŏo�ׂł��Ȃ��͎̂d�����Ȃ��v�Ɛ��Y�҂̏𗝉����A�����ڂŗ��v���v���X�ɂȂ�Ɩ����ȗv�������Ȃ����Ƃ��d�v�����܂��B

�ӔC���w�����Ŏ��p�������Y�҂Ƃ̐M���W�ɂȂ���A���ʓI�Ɉ��苟���ɂȂ����Ă���ƌ��Ă���Ƃ����܂��B

�ʉ�

����̉e��

�ʉ��́A���Y�҂���i���������Ă��Ȃ��Ă��A�����ɖʂ�[�i����K�v������܂��B�_��ɂ���ẮA�s���������l�Ŏd����Ĕ[�i���邱�ƂɂȂ�A�傫�ȑ������邱�Ƃ�����Ƃ����܂��B

�ё�����́A�u���������ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̉��⏤�Ђ����l�̐ӔC���Ă���B���i�����Ȃ����߂ɁA���ԋƎ҂ł����X���Ԏ����邱�Ƃ�����v�ƁA���̌����������܂��B

���̈���ŁA�ȑO�́A�s��̎����������Ă����̎����Ńg�[�^���Ō������ɃJ�o�[�ł��A�N�Ԃ�ʂ��Η��v���m�ۂł��Ă��܂����B�������ߔN�́A�u�����鉿�i�̃o�����X������A�ُ�C�ۂɂ��s��⑊��ϓ����p�����A�N�Ԃ��g�[�^���Ō������Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�P�[�X���o�Ă��Ă���v�ƁA���܂łɂȂ��̐[�������w�E���܂��B

�܂��A�������Ƃ͉��H���ƂȂǂɔ�ׂė��v�����Ⴂ�X���ɂ���A�ʕ������łȂ��A������̃R�X�g�㏸���o�c����������X���ɂ���Ƃ����܂��B

���i�ϓ��ւ̑Ή��͎Y�n�֑����^�Ԃ���

���Y�҂Ǝ����ҁi�̔���j�̊Ԃɗ��ʉ��Ƃ��āA�u�P�Ɏs��Ŕ����Ă��ĉE���獶�֗��������ł́A�������藧���Ȃ��v�Ɗ뜜���܂��B���̒��ŏd�v�Ȃ̂́A����Y�n�ɑ����^�сA���Y�҂Ƃ̊W��z���A�u�Y�n���J�Ă����v���ƁB�ǂ��ŁA�N���A�ǂ�ȕi���̂��̂��A�ǂꂭ�炢����̂��A�Ƃ�������͂݁A���苟���ɂȂ���w�͂��K�v�ƂȂ�܂��B

�܂��A�d�����̑I���������L���Ă��܂��B�_���o�R�̎d���ꂾ���ɗ����ẮA�u�K�����������I�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f���A���Y�҂�Y�n�Ƃ̒��ڎ���⎩�Ђ̐��Y�@�l�ł̐��Y���������Ă���Ƃ����܂��B

�_�Ɛ��Y

����̉e��

���Y����ł́A�R���A�엿�A���ނȂǂ̃R�X�g�������o�c�����Ă��܂��B����ɂ�������炸�A�V��s���Őʕ������Ɉ炽���A���シ��オ��Ȃ����Ƃ����Ȃ�����܂���B

���̈���ŁA���Y�ʂ𑝂₵�č�ƌ������グ����A��Ƃ̒P�����ɂ���Č�������i�߂���ƁA�H�v���邱�Ƃ͂܂�����܂��B���ۂɁA�i���j�A�O���[�h�ł͐��Y�K�͂͊g��X���ɂ���A����ɔ�����Ƃ̌��������Ƃ̒P�����𐄂��i�߂Ă���Ƃ����܂��B

�Ƃ͂����A�͔|���̂��̂Ɋւ��ẮA����Ȃ�ُ�C�ۂɂ���āA�������Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������s���͐��Y�҂̒N���������Ă���_�ł��B���i�������͏��i���茳�ɂ���Δ�����グ��`�����X�ɂȂ���܂����A�V��s���ɂ���Ď��n�ʂ��������邱�Ƃ��l����ƁA�_�ƌo�c�̃��X�N�Y�҂͈ȑO��芴���Ă���Ƃ����܂��B

������ЃA�O���[�h

2010�N�n�ƁB��錧�푍�s�B������ЍⓌ����̊֘A��ЂƂ��Đݗ����ꂽ�_�Ɛ��Y�@�l�B��15�w�N�^�[���̔_��ŃL���x�c��^�X�ށA�l�M�ނȂǂY�B�����̗v�]�ɉ����āA���ʍ͔|��L�@JAS�ɂ��Ή�����B

�z�[���y�[�W�Fhttp://ibarakiaglead.com/

���i�ϓ��ւ̑Ή�

�S���I�ȓV��s����R�X�g�������A�u�_��͔|������������ďo�ׂ��������L���ł͂Ȃ����v�ƍl���鐶�Y�҂�Y�n�̐���������܂��B����ɑ��ё�����́A�u�_�����߂đ���o�ׂ��悢�ƌ����l�́A�����炭���̌_������ɖ������Ă��Ȃ������B�v�Ǝ��M�̌����������܂��B

�_��P������������A�Đ��Y�\�ȉ��i���ۏ����A���Y�҂͍Ăш��肵���_��͔|�����߂�͂��ł��B����́A�㏸���鐶�Y�R�X�g���l�������u�Đ��Y�\�ȉ��i�v�ł̎�����A���Y�ґ�����b���o���A�����ґ��Ƌ��c���Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B

���ہA�A�O���[�h�̐��Y�i�ڂ͂قƂ�ǂ��O���[�v���ɂ͂Ȃ�܂����Ⓦ����(�J�b�g�H��)�֏o�ׂ��Ă���A�_��ł̔̔��ƂȂ�܂��B�萔���┠��Ȃǂ��܂߂čl����Ƒ��ꂪ�����Ă��s��o�ׂ͂����܂Ŏ|���͂Ȃ��v�Ƃ����o������A����Ƃ������X�N���������A�_��ň��肵���̘H���\�z���A�Ȃ�ׂ����X�N�̏��Ȃ��_�ƌo�c��ڎw���Ă���ё�����̍l��������悤�ł��B

�ނ���`�����X����

���H��ЁA�ʉ��A���Y�@�l��3�̎��_�����ʕ��̍������ǂ����������Ă����̂�

���̌��������A�ё�����́u�ނ���`�����X�v�Ƒ����Ă��܂��B

�u�_�Ɨ��ʂ��ς�鎞���������B�����ŕς��Ȃ���A�܂����̏�Ԃɖ߂��Ă��܂��B���Y�҂����łȂ��A�������ɂƂ��Ă��A�K���ȉ��i����������`�����X�ł��v

���̒��ŁA����̊e���Ƒ̖̂����ɂ��ẮA�u�悻�ɂł��Ȃ����Ɓv��Nj����A���Ƃ̍��ʉ��̕K�v�����������܂��B

�ё���\������В�

���H���

�Z�p�͂����߁A�ڋq�ׂ̍����j�[�Y�ɉ�����t�����l�̍������i�����K�v������B�l��s������̃\�����[�V�����Ƃ��Ẳ��l�����߂邱�Ƃ�ڎw���B

�ʉ�

�s��C���ɂ����A����Y�n���J�A���Y�҂Ƃ̍��ȏ�̊W���\�z����K�v������B�����W�͂����߁A�ω��ɑ����ɑΉ��ł���p��ڎw���B�Ⴆ�A�����������Ƃ��Ĉړ��X�[�p�[���Ƃ�W�J����ȂǁA�P�Ȃ鉵���ɂƂǂ܂�Ȃ��V���Ȏ��g�݂��K�v�ɂȂ邩������Ȃ��B

���Y�@�l

�s��j�[�Y�Ɋ�Â����u�������́v���ȗ��I�Ɍ����I�ɐ��Y���A�R�X�g�Ǘ���O�ꂵ�Ĉ��苟����ڎw���B���Y�i�ڂ̎�̑I���𑁂��X�s�[�h�Ŕ��f�B

�܂��A����琶�Y����̔��܂ł̃T�v���C�`�F�[���S�̂Ō������Ɖ��l�����}�邱�Ƃ��A���i������������錮�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����܂��B

����ɉ����āA�u�ُ�C�ۂ����z�����Y�n�̕ω��ɂ��Ή����K�v�v�Ɣё�����͐��Y�ґ��փ��N�G�X�g�������܂��B

�u����܂ō��Ă����ꏊ�ō��Ȃ��Ȃ�A�Y�n���k��B�T�c�}�C�����k�C���ō���鎞��ł��B�������͍L������ŐV���ȎY�n���J�A��X����C���j�[�Y�ɍ��킹���V�����i�ڂ��Ă��Ă����B���Y�҂��V���ȉ\�����l���i�ڂ̌���������K�v������B���⌧�ɗ���̂ł͂Ȃ��A�����������g�Ńg���C���邱�Ƃ���v�ƁA��̓I�ȍs���̏d�v����i���܂��B

����̉��i�ɂ���

�Ō�ɁA����A���ʕ��̉��i�͈��肵�Ă����̂��q�˂��Ƃ���A�ё�����͔ߊϓI�Ȍ����������܂����B

�u�������������֗^���Ȃ�����A���̕s����ȏ͂����Ƒ����Ǝv���܂��B���̐�i���̂悤�ɁA�Œቿ�i�̈ێ��ȂǁA���炩�̌`�ō����R���g���[�����Ȃ��ƁA���Y�҂��敾���Ă��܂��v

���t����܂��N�������ߘa�̕đ��������Ă��Ă��ُ�C�ۂ����łȂ��A���R�����ɂ��f�t���ƁA���݂̕��������E�R�X�g���Ƃ����c�݂��A�ƊE�S�̂��ꂵ�߂Ă���\���I�Ȗ��ł���A���̐����]�����Ȃ�����A���i�̕s���肳�͑����Ɨ\�z���Ă��܂��B

��̍��l�X���͕����I�v��

�ʕ��̉��i�����́A�V���łȂ��A���N�̃f�t���A���Y�R�X�g�㏸�A���ʍ\���A���̐���ȂǁA�l�X�ȗv�������ݍ����������I�Ȍ��ʖ��ł��B

�ё����w�E����悤�ɁA�X�̊�Ƃ̓w�͂����ł͌��E�����邩������܂���B�u���̊֗^���Ȃ��ƁA�݂�Ȕ�ꂿ�Ⴄ��v�Ƃ������t�͏d�������܂��B

���Y�ҁA���ʋƎҁA���H�ƎҁA�����Ď���������҂��A���ꂼ��̗���Ō���𗝉����A���͂��A�����\�ȐH�̖����̂��߂ɁA�Љ�S�̂̎d�g�݂Â�����l���Ă����K�v�����肻���ł��B�ʕ�����芪�����͍������������������܂���B����ł��A�ω������ꂸ�A�m�b���i��A�����Ɍ����������Ƃł����A���͑Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

-

2025�N

�H����W�� vol.60

-

2025�N

�t����W�� vol.59