支柱でしっかり固定したネットによる防御も重要。

2020/06/30掲載

白神獣害対策調査研究所所長。獣医師。農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー(農林水産省登録)。2000年より秋田県八峰町獣害対策協議会員として、秋田県のニホンザルによる被害対策に従事。その後、青森、岩手、山形県などの東北地方を中心に、害獣の生態調査、および獣害対策の担い手育成に携わる。

近年、里山環境の変化により、今まではカラス程度しか食害のなかった菜園に、カラス以外の動物による被害が始まるといった事例が全国規模で発生しています。

被害の多くは、早朝、深夜といった人気のない時間帯に頻発しており、被害に気がついたときにはすでに手遅れ、被害を起こしている動物さえはっきりしないまま菜園が全滅という悲惨な事態も起こっています。

カラスの防除はしっかり行っているにもかかわらず、食害がある。そのような場合は、中型野生獣による被害の可能性を考えるべきでしょう。小規模菜園に被害を及ぼす中型獣としてはタヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシンが一般的です。多くは夜行性で、昼間姿を見かけることはほとんどなく、どの獣による被害か、姿を見て特定することはとても困難です。しかし、それぞれの獣の生態や特性は異なるため、被害を及ぼす獣を特定し、動物種に適した防除対策をとることがとても重要になります。

今回は、小規模菜園等で近年よく認められる獣害について、害を起こす中型獣4種と、種の特定方法、個人、集落全体で行う被害対策などについて解説したいと思います。

夜間行動する動物のため、日中見かけることは少ないですが、目視できれば害獣の種類を特定できるので、外貌の特徴を詳しく理解しておくことはとても重要です。

| タヌキ | アナグマ | アライグマ | ハクビシン |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 目の周りの黒い模様は離れている 鼻は犬のように長くて黒い |

目の周りに縦長の黒い模様 鼻は黒っぽくて大きい |

眉間に黒い線がある | 額から鼻にかけて白い線がある ピンク色の鼻が多い |

|

|

|

|

| 冬はまるまるとしている 肩から脚に黒い模様がある しっぽは短い |

まるまるとしている 頭と耳は小さい しっぽは短い |

ふっくらしていて銀毛 しっぽは縞模様 |

身体は細くしっぽが長い しっぽは身体とほぼ同じ長さ |

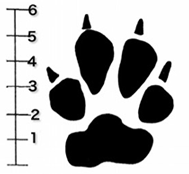

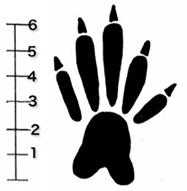

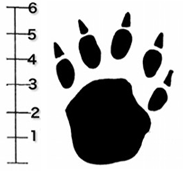

日中姿を見せない夜行性の動物は、残された足跡が獣種を特定する一助になります。

土が固いなど足跡が付きづらい場合は、片栗粉などを振りまいて足跡を確認する方法もあります。

| タヌキ | アナグマ | アライグマ | ハクビシン |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 4本指 犬と似ている 指先に爪跡 |

5本指 長い爪跡がある |

5本指 指が細長い 人の手形に似ている |

5本指 丸い手のひら 短い指 爪跡は付かない |

菜園周辺に糞があった場合、糞の特徴により獣種を推定することが可能です。

糞は比較的色が黒い。畑、竹林、お墓などに溜め糞といって、一カ所に群れで糞をする習性がある。とても臭い。

浅く土を掘って糞をしていることが多い。糞の表面にテカリがある。タヌキほどではないが小規模な溜め糞をすることもあり、土の臭いがする。

食べている餌の内容により色や形は変化するが、大体直径2〜3cm、長さは5〜18cmの細長い糞で、道路の真ん中など目立つところに糞をしていることが多い。

糞は巣の近くの決まったところにする。糞の大きさは親指大。植物の種が含まれていることが多い。においはない。高いところに糞がある場合はハクビシンを疑う。

害を起こす獣の食性や食痕を観察することは、獣種を特定する大きな助けとなります。断面、噛み跡を注意深く観察しましょう。カラスの食痕としっかり分別できることが大切です。

好物はトウモロコシ、サツマイモ、スイカ、ブドウ、イチゴ、ミカンなど。

特に、トウモロコシは完全に茎を倒して食べるが、土のついている側の面は食べない。木に登る習性がないので、高いところの作物は食べない。アライグマのように手を使わずかじって食べるのでスイカの食穴は大きくなる。

トウモロコシ、イチゴ、スイカなど「甘みのある果実」が大好き。穴を掘る習性があるので農地を掘り返したりすることもある。耕作地外周から食べ進めることが多く、いきなり中央に食痕を残すことは稀。

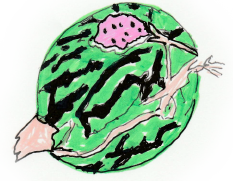

ミカン、カキ、ブドウ、ナシなどの果物、トウモロコシ、スイカ、ミニトマトなど甘みのある野菜が好物。食痕は特徴的。スイカなどは小さな穴を開け、手を器用に使って中身をほじくり出して食べる。

トウモロコシは完全に茎を倒して食べ、食痕は人間が食べたように皮がむかれてきれいなのが特徴。木に登り、樹上高くの果実も食べられることがある。魚食性もあるので近所の池の魚や鯉がいなくなる。

トウモロコシ、メロン、スイカ、イチゴ、トマト、ジャガイモ、サツマイモ、ミカン、モモなどの果樹を好む。ほかの獣と違いトウモロコシは完全に茎を倒さず、斜めに立ったまま食べていることが多い。スイカなどはかじって食べるので、食穴が大きい。イチゴのヘタや果皮などは食べずに吐き出すので、周辺に散らかっていることが多い。

木に登るのが得意で、樹上の果物も食べるので、ブドウ、モモなど樹上果物の被害については、カラスなど鳥類との鑑別が大切。鳥類はくちばしの痕が残るが、ハクビシンはかじり痕となるのが特徴。

| アライグマ | ハクビシン | カラス |

|---|---|---|

|

|

|

| 5〜6cmの穴を開けてくり抜くように中身だけをたべる | 頭を突っ込んで中身を食べる アライグマと異なり穴が大きい |

クチバシの大きさのV字型の切り裂きがある |

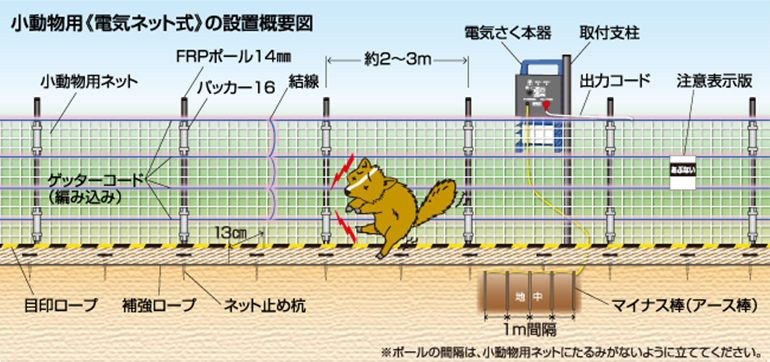

被害防除対策には物理的防除柵と電気柵(第4図)があります。物理柵は高いところが苦手なタヌキ、アナグマに有効です。木登りが得意なアライグマ、ハクビシンは天井部分をすべて網などで覆わなければならないので、ある程度の大きさの菜園なら電気柵のほうがよいでしょう。

十分な高さの金網で防護

ネットではなく、金網を用いる。やむを得ずネットを用いる場合は網目の細かいもの。

金網の高さは120cm以上が必要。

土を掘るので、金網と地面の間に隙間ができないように、板やトタンのようなものを地面に15cm程度埋めるとよい。

地面からの侵入に注意

力が強く、ネットでは強度が足りないため金網を使う。高さ40cm以上は必要。

アナグマは名の通り穴を掘る性質があるので、板やトタンなどを最低30cmは地面に埋め込むことが肝心。

防護は隙間なくピッチリと

少しの隙間にももぐりこんだり、網を破ったりするので、網は強靭なものか金網が必要。

隙間は設けないようピッチリと張る。網の高さは最低120cm以上。それ以下だと乗り越えてしまうので、120cmの高さを取れない場合は天井部分にもネットを張ること。

難しいようであれば電気柵を張る。

天井まで防護、もしくは電気柵を

木登りが上手なので、天井部分までネットで防護するネット防護が有効。

天井部分を覆うのが困難な場合は、電気柵を使う。

支柱でしっかり固定したネットによる防御も重要。

土中からの侵入にも対策が必要。(写真はイメージ)

(株)末松電子製作所ホームページより

自分の菜園で被害が起こっていれば、必ずといっていいほど近隣の菜園でも同様の被害が起こっているので、近隣の栽培者と情報を密に取り合うことがとても重要です。

特に外来生物であるアライグマ、ハクビシンは菜園近辺の小屋、お寺、家屋の天井裏に巣を作ることがよくあります。特に家屋の天井などで繁殖した場合、糞害により公衆衛生上の問題や、さまざまなアレルギー症状を発症してしまう原因となることもありますので、自治体、近隣の駆除業者にお願いして駆除することが必要になります。

これらの野生動物は、いずれも駆除には自治体の許可が必要で、いきなり個人で駆除することはできません。駆除については自治体に相談、あるいは駆除業者に相談して行ってください。

ニホンジカの農作物被害は年々増加傾向にあり、全国的に被害の3分の1を水稲が占めています。そのほか、大豆、小豆、ハクサイ、ダイコンなどの被害が挙げられますが、ニホンジカはその食性の広さから植物であれば何でも食べてしまうという印象があります。

水稲の被害は、田植え後の若い苗が狙われることが多く、被害の中心は6月にピークを迎えます。大豆などは、春頃から秋まで被害が続き、続いてハクサイ、ダイコンの被害に移行します。

ニホンジカは、香りの強い作物を嫌う傾向があります。トウガラシ、シソ、ショウガ、ニンニク、ネギ、タマネギなどは狙われにくい作物とされています。エゴマ、サトイモ、ニガウリ、モロヘイヤ、ユズ、キウイなどもシカが好まないものとして挙げられます。

ワイヤーメッシュ、ネットなどを用いて、耕作地を囲みます。高さは150cm以上が必要となります。また、シキミを好まないので生垣に使うと効果があるとされています。

50cm間隔の3段張り、または下から45cm、30cm、30cm、45cmの4段張りが一般的です。防獣ネットの弱い部分を補う張り方もありますが、傾斜地などは間を広げないように密に支柱を立てる必要があります。

注意点としては、ソーラー充電器を日当たりのよいところに設置すること。最初のうちは夜間のみ通電で使用することが多いですが、シカが慣れると昼間でも無人なら現れるので、定期的に畑を点検することが必要です。

2025年

春種特集号 vol.59

2024年

秋種特集号 vol.58