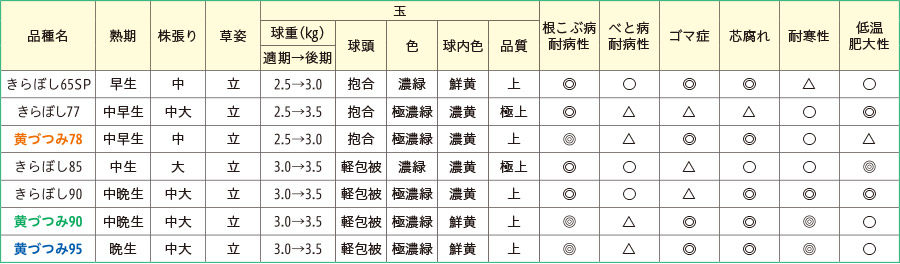

品種ピックアップ

2024/7/22掲載

在圃性にすぐれる根こぶ病強耐病性品種

「黄づつみ」シリーズ発表!

「黄づつみ78」

黄化病・根こぶ病に強く、在圃性にすぐれる【中早生種!】

「黄づつみ90」

耐寒・晩抽性にすぐれ、根こぶ病に強耐病性【冬どり中晩生種!】

「黄づつみ95」

耐寒・晩抽性にすぐれ、根こぶ病に強耐病性【冬どり晩生種!】

品種ピックアップ

2024/7/22掲載

「黄づつみ78」

黄化病・根こぶ病に強く、在圃性にすぐれる【中早生種!】

「黄づつみ90」

耐寒・晩抽性にすぐれ、根こぶ病に強耐病性【冬どり中晩生種!】

「黄づつみ95」

耐寒・晩抽性にすぐれ、根こぶ病に強耐病性【冬どり晩生種!】

「食の外部化」の進展を背景に、国内主要野菜の消費のうち、加工・業務用向けの割合が増加しています。ハクサイは加工・業務需要の割合が高く、特に、キムチや浅漬などの漬物需要に対しては一年を通じて安定した周年供給が求められています。

一方、ゲリラ豪雨やひょう害、干ばつなどの極端な天候が増え、生産地においても、「病害」「生理障害」の発生リスクが年々高まっています。秋冬どり作型では、気温上昇の影響から生育の前進や過剰肥大が起こりやすくなり、計画的・安定的な出荷が難しい場面も増えてきています。

こうした状況下でも、安定出荷を図れる品種を目標に「収穫適期に達してからも過剰肥大しにくく収穫期幅が広いこと」「各種生理障害の発生が少なく、重要病害の根こぶ病に対して高い耐病性をもつこと」の両立を目指し品種育成を進めてきました。

主力産地で複数年にわたる試作の結果、育種目標に達していることを確認できたため、今回、中早生種の「黄づつみ78」、冬どり中晩生種の「黄づつみ90」、冬どり晩生種の「黄づつみ95」の「黄づつみ」シリーズ3品種を発表いたしました。

タキイ茨城研究農場 井手 一夫

ハクサイの玉形状は天候や肥培管理の影響を受けやすく、高温や多肥栽培では長玉や玉じまりの悪い大玉になり、逆に低温や極端な少肥栽培では小玉や結球不足を招きます。

「黄づつみ」シリーズ共通の特長として高温や多肥条件下でも外葉ができ過ぎずスムーズに結球に移行するため、玉形状が砲弾型でよくそろいます。加えて、過剰肥大や収穫適期に達してからの玉形状のくずれが発生しづらいため、圃場に長く置くことができ、計画的な出荷が図れます。

カルシウム欠乏症(縁腐れ、芯腐れ)やゴマ症、芯割れといった各種生理障害の発生が非常に少なく、在圃期間が長くても安定した出荷が可能です。また、立性草姿で追肥や薬剤散布が容易で、栽培管理のムラが出にくいことと収穫時の玉ぞろいにすぐれるため出荷率の向上がねらえます。

従来品種の「黄ごころ」「晴黄」シリーズから根こぶ病の耐病性をレベルアップした「きらぼし」シリーズを販売し、産地の評価を得てきましたが、病原性の分化や菌密度上昇などで近年「きらぼし」シリーズでも発病する産地が見受けられます。こういった状況に対し「黄づつみ」はさらに高い耐病性を付与したことで発生圃場でも栽培が可能です。

※根こぶ病は菌の種類や密度によって発病する場合があり、「黄づつみ」シリーズでも罹病する事例を確認しています。薬剤防除、耕種的防除を組み合わせた総合的防除を基本としてください。

黄化病耐病で細菌性病害にも比較的強い

黄化病は主力産地で問題となっている土壌伝染性病害の一つで、発病圃では土壌消毒を中心に対応しており、耐病性品種は非常に少ないのが現状です。「黄づつみ78」は国内で販売されているハクサイ品種の中でも安定した圃場耐病性をもっており、従来品種が軽〜中程度発病する圃場でも、実用的な耐病性を発揮します。また、黒斑細菌病などの細菌性病害にも比較的強いため、安心して栽培できます。

黄晩秋どりでも品質の低下が少ない

「黄づつみ78」は秋どりの中早生種の中では耐寒性にすぐれるため、中間地11月下旬以降の収穫でも外葉の退色や凍霜害の発生が少なく在圃性にすぐれます。結球葉は濃緑、球内は濃黄色で、カット面のコントラストは鮮やかで見ばえのよい品種です。

「黄づつみ78」の適作型

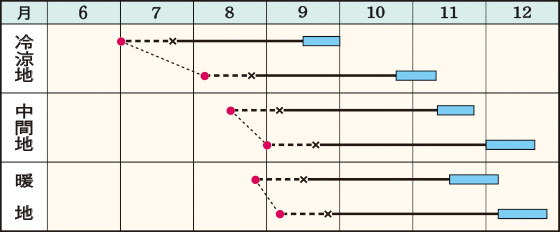

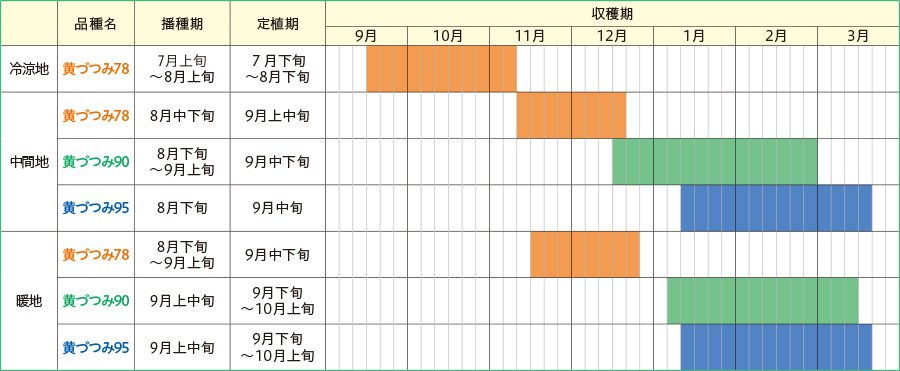

冷涼地の7月上旬〜8月上旬まき、中間地の8月中下旬まき、暖地の8月下旬〜9月上旬まきになります。

「黄づつみ78」

耐寒性と晩抽性にすぐれる

厳寒期は昼夜の寒暖差の影響で凍結と融解が繰り返されることによる葉の寒さ傷みが課題になります。

「黄づつみ90」、「黄づつみ95」ともに外葉は濃緑色、葉は肉厚で耐寒性に特にすぐれ、厳寒期でも玉の傷みや退色が少なく安定出荷が可能です。また、芯伸びが非常に遅いため、中間地、暖地での3月中旬出荷にも対応します。

「黄づつみ90」適作型

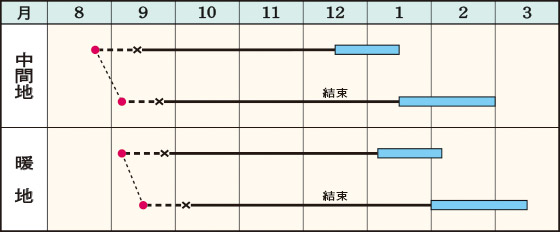

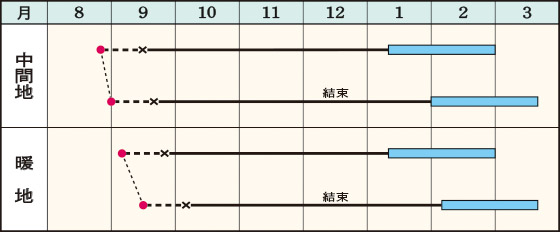

中間地の8月下旬〜9月上旬まき→12月中旬〜2月収穫、暖地の9月上中旬まき→1月上旬〜3月中旬収穫になります。

「黄づつみ95」適作型

中間地の8月下旬まき→1月中旬〜3月中下旬収穫、暖地の9月上中旬まき→1月中旬〜3月中下旬収穫になります。

両品種は同様の基本特性をもちますが、収穫時期と出荷規格の2点から使い分けを紹介します。

収穫時期については、熟期と耐寒性の違いから中間地での1〜2月どりは「黄づつみ90」、2〜3月中旬どりは「黄づつみ95」をおすすめします。

出荷の面からは、青果出荷重視で6玉深箱に詰めやすくコンパクトな形状を求める場合は「黄づつみ90」、契約栽培や4玉平箱出荷を中心に重量と玉肥大を求める場合は「黄づつみ95」をおすすめします。

「黄づつみ」は高温や多肥栽培で過剰生育になりやすい場面でも栽培期間を通じて安定した生育を示して能力を発揮する一方、「晴黄」「きらぼし」などタキイ従来品種シリーズに比べると、結球までの生育はゆっくり進みます。結球の遅れや小玉の原因となる定植遅れに注意し、適期定植を心掛けてください。水田裏作などで重い土質や地力の乏しい圃場でも同様のことが懸念されるため、そのような圃場では慣行より多めの肥料設計とします。収穫まで肥効を持続させることは、低温期の寒さ傷みを軽減することにもつながります。

「黄づつみ」シリーズは、根こぶ病には強度な耐病性をもちますが、秋冬どりで問題となるべと病の耐病性レベルは低く、昨今の暖冬や高温多湿が続くような気象条件下ではべと病の発生が確認されています。育苗期から結球開始期、結球期と適切なタイミングで治療効果と予防効果のある殺菌剤を使い分けた防除が必要です。「黄づつみ90」と「黄づつみ95」の越冬収穫では、結束する直前に治療効果の高い殺菌剤を散布しましょう。また、圃場の排水性の確保や多肥条件、密植栽培を避けるなど総合的な防除を心掛けましょう。

2025年

秋種特集号 vol.60

2025年

春種特集号 vol.59