品種ピックアップ

2021/2/22掲載

品種ピックアップ

2021/2/22掲載

農作物の栽培環境は毎年のように発生する異常気象の影響で安定せず、トマト栽培においても安定的な生産、計画的な出荷がますます難しくなってきています。どうやって栽培環境に打ち勝っていくか、接ぎ木栽培をする圃場では「台木」に着目し、根張りがよく栽培が安定しやすい“強勢台木”に切り替える傾向が年々強くなってきています。

また土壌に目を向けても、やはり温暖化の影響で高地温を好む青枯病の被害が広がってきています。一般に、草勢の強い台木は青枯病耐病性がやや劣る傾向にあり、これまで強勢台木を青枯病の汚染度が高い圃場で栽培することができませんでした。

「キングバリア」は、青枯病に非常に強い耐病性をもつ強勢台木で、青枯病の汚染度の高い圃場でも栽培が可能です。「青枯病に強い台木は草勢がおとなしい」と言われていたトマト台木の定説を打ち破った品種となります。

2017年から3年間「TTM–127」として試験を繰り返す中、安定した青枯病耐病性、かいよう病耐病性に加え、しおれに対する強さ、葉先枯れの軽減効果、栽培後半までの草勢維持など、既存の強青枯病耐病性台木を上回る栽培安定性が確認できています。このような特性が評価されたことで、産地に導入が進んでいます。

タキイ茨城研究農場 横川 武弘

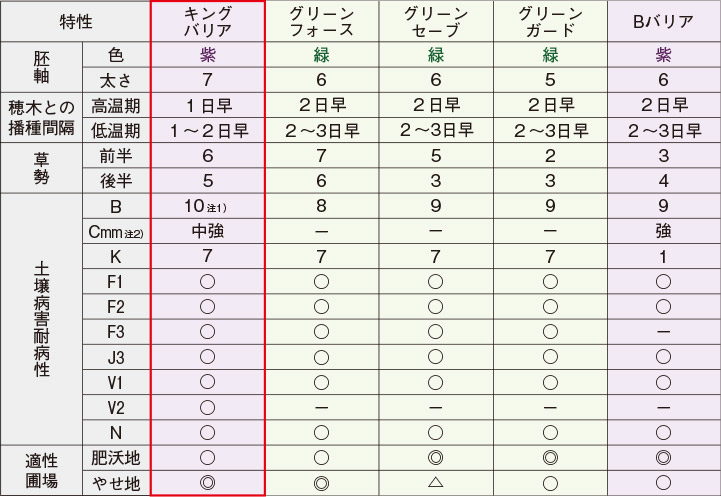

タキイ台木シリーズの中では、これまで最も強い台木である「B バリア」「ボランチ」などと比較し、さらに1ランク強い青枯病耐病性を発揮します(台木特性表参照)。「B バリア」で枯れる圃場でも、発病をより低率に抑えることができます。

タキイ台木シリーズの中では、最も草勢の強い「グリーンフォース」に匹敵する草勢の強さを発揮します。「グリーンフォース」より水平方向の根圏はやや狭いですが、主根および細根の発生が旺盛で、肥料に対する反応がよいのが特長です。主根は下方向に伸びるので、深層では十分な根圏を形成し、作型を問わず栽培が安定します。

細根が多く根量が多いので草勢は強い。

左:キングバリア 右:他社品種

青枯病(B)以外に褐色根腐病(コルキールート:K) に安定した耐病性を発揮するほか、かいよう病(Cmm)、半身萎凋病レース1(V1)・レース2(V2)、萎凋病レース1(F1)・レース2(F2)・レース3(F3)、根腐萎凋病(J3)、サツマイモネコブ線虫(N)、トマトモザイクウイルス(ToMV)Tm-2a型に対して複合耐病性を発揮します。褐色根腐病耐病性は、当社グリーン系台木と同じ高い耐病性レベルです(台木特性表参照)。

高い発芽率と発芽ぞろいのよさが特長です。上記品種特性と幼苗接ぎ木適性から、煩雑化する苗生産現場で台木品種の集約化に貢献できます。

接ぎ木時の茎の太さを合わせるために、幼苗接ぎ木する場合、穂木より1〜2日ほど早まきすることを基準として、播種期を設定してください。

穂木と接いだ「キングバリア」、穂木は「桃太郎ホープ」。

初期から草勢が強くなる品種なので、元肥のチッソ(N)成分量は、自根栽培比で20%以上減、強青枯病耐病性台木から変更する場合も同様に20%以上減らすことを目安としてください。また、青枯病やほかの土壌病害に対する耐病性を十分に発揮するためにも、接ぎ木部が土に埋まらないように注意してください。

活着後から草勢が強めに推移するので、着果処理は確実に行います。一方で、異常主茎(めがね)の発生には注意を払います。兆候が見られたら速やかに、ホウ素剤やカルシウム剤、リン・カリ主体の葉面散布剤などを施用し、チッソの吸収を落ち着かせ、症状の進展を抑えます。

「キングバリア」は青枯病の汚染度の高い圃場向けの台木です。「Bバリア」でも発病するような圃場で、安定した耐病性を発揮します。ただし、「Bバリア」から切り替える場合は、元肥のチッソ量を20%以上減らすことが必要です。

肥沃な圃場や穂木品種の草勢が強く、草勢を抑えて作りたい場合は「グリーンガード」を、自根栽培以上に草勢をつけたい場合は「Bバリア」を、長期栽培をねらって安定した草勢維持を図るには、中位な草勢でスタミナがある「グリーンセーブ」をおすすめします。

「グリーンフォース」は、長期栽培や草勢がつきにくい圃場向けに最適な品種です。細根の発生が活発なので肥料に対する反応がよく、草勢も強く維持できます。ただし、青枯病の汚染度の高い圃場では使用できないので、その場合は「キングバリア」を選定してください。

「キングバリア」

「グリーンフォース」

「グリーンセーブ」

「グリーンガード」

「Bバリア」

Tm-2a=トマトモザイクウイルス(ToMV)Tm-2a型

【凡例】

初め下位葉に萎凋と葉脈間の黄化が現れ、小葉全体が褐変、やがて葉身は乾燥して上方に巻き上がります。一方で、葉の褐変より前に成長点付近のしおれから始まって、株全体が萎凋枯死することもあります。発症株の茎内部は褐変しており、激しい場合は髄が粉状に腐敗、これが茎表面にえそとして現れることもあります。果実に発症した場合は、径2〜3 mmの白く縁取られた鳥の目状斑点を形成します。

一次伝染の経路は「種子伝染」と「土壌伝染」があります。種子は信用できるメーカーのものを使うことはもちろんですが、管理作業で手指や器具によって感染するほか、芽や葉かき跡に土壌がはね上げられることでも感染します。

健全種子を用いることが基本となります。

汚染した土や栽培資材からも感染するので、育苗には新しい培養土を用いること、さらに発病履歴がある圃場や施設では栽培資材も消毒が必要です。

タキイも参画している国際健全種子推進機構(ISHI)が策定した国際標準の検査法により、社内あるいは信頼性の高い海外の検査会社でかいよう病の種子検査を行って、汚染されていないことを確認しております。

「キングバリア」「Bバリア」は社内での病接種試験により、かいよう病耐病性をもつことが確認できました。

これらの台木を使用すれば土壌からの感染をある程度防ぐことができますが、管理作業や土壌のはね上げによる穂木への感染には注意が必要です。

2025年

秋種特集号 vol.60

2025年

春種特集号 vol.59