�Y�n���|

2025/7/25�f��

�Y�n���|

2025/7/25�f��

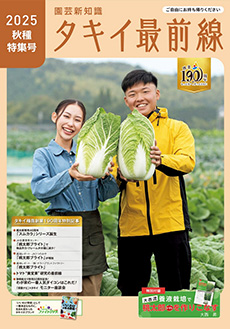

�F���̂悢�u�����Y�u���C�g�v����ɁAJA���݂̂�c�_�����|�ۂ̐������O����i���j�Ɛ��Y�҂̗�ؒq������i�E�j�B

�ҏW���@2025�N2��12�����

JA���݂̂�͓Ȗ،��̂قڒ��S�Ɉʒu���A�Ǔ���2�s1���i�F�s�{�s�A����s�̈ꕔ�A��O�쒬�j����Ȃ��Ă��܂��B

�S�{�쐅�n�𒆐S�Ƃ���L���Ȑ��Ɣ엀�Ȕ_�n�A�������Ǝ��ԁA�����̂��ߑ䕗��Q�����Ȃ��Ȃnjb�܂ꂽ���ŁA���𒆐S�ɃC�`�S�A�i�V�A�g�}�g�A�j���ȂǁA�l�X�Ȕ_�Y���̐��Y������ł��B��s���܂�100�q�����ŋߕӂɎ����Ԋ֘A�H�ꂪ�������Ƃ��瓹�H���͗ǍD�ŁA���|�Y�n�Ƃ��Ă܂��܂��d�v���������Ă��܂��B�܂��A�F�s�{�s�͌������ݒn�Ől��50���l���̑����n�ł��邱�ƁA�H�ƒc�n���������Ƃ���ߍx�_�Ƃ̈�ʂ��������킹�Ă��܂��B

�Ȗ،��̃g�}�g���Y�z�͋ߔN70�`80���~��Ő��ڂ��Ă���A�S����5�{�̎w�ɓ���܂��B���̂���JA���݂̂�͖�10���~�̐��Y�z���ւ�܂��B�Ȗ،��S�̂ł͓~�`�t�g�}�g����̂ł����AJA���݂̂�͎��N�o�ׂ������ł��B���̍�^�́A

❶�z�~�i���n�F10���`���N�U���A�ȉ����l�j

❷�t�i�P�`�U���j

❸�������i�T�`�V���j

❹�ďH�i�U�`�W���j

❺�}���i�W�`11���j�̂T�ɕ��ނ���A�N�Ԃ�ʂ���JA�̃g�}�g�̑I�ʏ���o�R���Ď�Ɏ�s���s��Ȃǂ֏o�ׂ���܂��B

�S���̍�^������g�}�g��啔��͖�100���i2024�N���݁j�ō\������Ă���A❶�`❺�̍�^���ƂɃO���[�v�����u����A���������g�}�g�Y���邽�߂ɓ��X�w�͂��d�˂Ă��܂��B���̒��ŏt�g�}�g�i�S�̖̂��͔̍|�ʐρj���S�Ɂu�����Y�u���C�g�v�̕]�������܂����܂��B

JA���݂̂�c�_�����|�ہE�g�}�g��啔����^�c�S���̐������O����ɕi��̓����Ɓu�����Y�u���C�g�v�ɂ��Ă��f�����܂����B

�uJA�Ƃ��Ă̕i��w��͓��ɂ���܂��A�P�N��ʂ��Ă��q���܂ɂ��������g�}�g��͂������v�Ƃ̎v������A���̂��Ɠ����Y�n�ɍi���Ă��܂����B�������ߔN��ⓐ�����t���a�̔����@ⓑ�����̏�ԉ��ɂ��i���ُ�i���ɉ��ωʂ̔����j�Ȃǂ���A�����ɑΉ������͔|�Ǘ��ƕi��I�����d�v�ɂȂ��Ă��܂����B�͕a�͓y����łƐڂ��ɂ���ĉ���ł��Ă��܂����Aⓐ ⓑ�ɑΉ��ł��A���H����������i��͂Ȃ��Ȃ�����܂���ł����B

���̒��łQ�O�Q�Q�N��莎����s���Ă����u�����Y�u���C�g�v�̈��肵�������t���a�ϕa���A�����ɕ����Ȃ������A�Ԏ��A�F�����̏��Ȃ��ʎ����������ڂ���A�Q�O�Q�S�N�̐V���\���@�ɏt�g�}�g�𒆐S�Ƃ��č͔|�ʐς������ɐL�тĂ��܂��B

�u�����Y�u���C�g�v�͔̍|�ɂ��āA�t�g�}�g�O���[�v���ł����ؒq������ɂ��f�����܂����B

�����͏t�g�}�g�𒆐S�ɂق��̍�^���܂߂Ăقڎ��N�o�ׂ��Ă��܂��B�g�}�g�͔̍|�ʐς�40a���A����Ɖ��H�p�̔n�鏒�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŁA�p�[�g�]�ƈ��i�Ő���6���A�ʏ��3�`4���j���ٗp����Ƒ��o�c�ł��B�����l�̑ォ��g�}�g�͔|���n��45�N�A�ƋƂ��p���`�ŏA�_��25���炸���ƍ͔|�Ɍg����Ă���A�uL�AM�ł���������������g�}�g�v�̈��苟����ڎw���Ă��܂��B

�u�����Y�u���C�g�v�̎��̂悢�Ԃ�������ĊJ�Ԃ��Ă����B

�ʎp�����ꂢ�ȁu�����Y�u���C�g�v�B�ʂ��낢�A�F�܂�肪�悭���ʂ�����B

�t�g�}�g�͔̍|�ł́A��Z�x�G�^�m�[����p�����y��Ҍ����ł����{��A10�����{��50���v���O�g���[�ږؕc�𗇒n�ɒ�A���܂��B��͕͐a�ϕa���������A�Ȃ�ׂ������̂��̂��g�p�B�ʎ��̂��낢�����Ɛ����d�����ĂP�{�d���āA�͐A�{���͂Pm²������2�{����Ƃ��Ă��܂����A�T�{�ɂP�{���x�͂��L���Ԋu�Œ�A���A������ɔ����Ĉꕔ��2�{�d���Ăɂł��鏀�������Ă��܂��B��A�`�N���͎�����A�K�v�ɂȂ�Ηt�����Ȃǂő����Ǘ����s���A�������肵��������ƌ㔼�܂Ŏ�������X�^�~�i��{���܂��B

�P�`�Q�i�̓g�}�g�g�[�����g�p���Ċm���Ȓ��ʂƂƂ��ɓE�ʂŐ���̃o�����X�����A�a�Q�h�����O�ꂵ�܂��B12�����ɑS�ʂɔ����}���`��~���A�}���n�i�o�`���A���������Ȃ���E�ʁA�ǔ�Ǘ����s��6�����ɍŏI�s���`�A18�`19�i�܂Ŏ��n�A�o�ׂ�2�����{����7�����܂łł��B

�㔼�̑����ێ��̊��Â���ɂ��C��z���Ă��܂��B������Ƃ��āA�����t���ϕa���i��̎g�p��O��ɁA�n�E�X�㕔�J�����̖h���l�b�g��0.4�o�ڍ�����}���n�i�l�b�g�ɂ����Ċ����A�����������Ȃ��悤�Ɋ����`���[�u��15�p�Ԋu�Жʂ̂��̂��g�p���Ă��܂��B

���ꂢ�ɊǗ����ꂽ�t�g�}�g�͔|�n�E�X�̖ʐς�2,160m²�B�����ɔ����ēV�䊷�C�{�J���C�d�l�ő傫���J���B������Ƃ��ď㕔�̊J�����̃l�b�g��2016�N��0.4㎜�ڍ�����}���n�i�l�b�g�ɕύX�B���̂��߃R�i�W���~���O�ꂵ�čs���B

����u�����Y�u���C�g�v�������̂�JA����̏Љ�ŁA2022�N��A�̏t�g�}�g�i10��12����A→���N8��13���܂Ŏ��n�j�ł̎��삩��n�܂�܂����B

�����̑���ۂ́u�ʎ��̐F�����ʎn�߂��牽�ƂȂ��Ⴄ�v

�ʎ��̃V�����_�[�O���[���̔������Ȃ��ψ�ɒ��F�����������A����������ꂽ�̂�������܂���B����S����ʂ��ĉʎ������ꂢ�ɐF�Â����ƁA�����ɂȂ�͔|�㔼�܂ő����ێ����e�ՂȂ��ƁA�����ėǎ��̉Ԃ����肵�č炫�A�ԕ��̏o���悢�A�t���ѕa�ɂ������A�t��͂�����Ȃ��_��]�����A�Q�O�Q�R�N����́A������Ƃ̑g�ݍ��킹�ʼnz�~�A�t�A�}����3��^�œ�������Ă��܂��B

�㔼�̑����ێ����e�ՂȂ��Ƃ́A���ʂƂ��ĉ����t���a�Ǐ�̔������}�����A���ʂւ̉e�����ŏ����ɂƂǂ߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�K�x�ȉԐ��ʼnԕ��̏o���悢�_�́A�����I�Ƀ}���n�i�o�`�̒������ɂ��Ȃ���Ƃ̂��Ƃł����B

�����u���������g�}�g��K�����i�Œ����ɂ킽���ċ������邽�߂ɁA��芮���x�̍����i����Ă��Ăق����v�Ƃ̔M�����b�Z�[�W�����������܂����B�^�L�C��c�ł͊e��ϕa���͂������A���������ʎ��i���ێ��̃X�^���_�[�h�Ƃ��ă����̂Ȃ����F������i��̈琬��i�߂Ă��܂��B

�u�����Y�u���C�g�v��JA���݂̂�̃g�}�g���Y�_�Ƃ̊F�l�̂����ɗ����Ƃ�����Ă��܂��B

![2004�N�ȗ��AJA���݂̂�̃g�}�g��I�ʂ��A�s��]�������߂Ă��������n��̑I�ʎ{�݁B2026�N�T������́uJ�`�S�_�Ƃ����ʕ��L��W�o�׃Z���^�[�v�Ɉ����p����邱�Ƃ��\�肳��Ă���B](images/p04.jpg)

2004�N�ȗ��AJA���݂̂�̃g�}�g��I�ʂ��A�s��]�������߂Ă��������n��̑I�ʎ{�݁B2026�N�T������́uJ�`�S�_�Ƃ����ʕ��L��W�o�׃Z���^�[�v�Ɉ����p����邱�Ƃ��\�肳��Ă���B

2025�N

�H����W�� vol.60

2025�N

�t����W�� vol.59