- タキイ最前線WEB TOP

- 産地ルポ

- 冬春ナスで県内トップの生産量を誇るJA熊本市「熊本長なす」を支える「PC筑陽」の役割

2019/07/22掲載

熊本長ナス

ナスのシュアで高知県に次ぐ全国第2位を誇る熊本県。熊本市の産地面積は2017年度で171haと県内トップの栽培面積があります。「熊本長なす」の栽培が始まったのは、大正末期ごろで、当時は夏の露地栽培でしたが、施設栽培の普及によって10月から翌年の6月まで出荷される冬春ナスが現在の中心です。産地の中心は有明海に面した西南部(旧飽田町および旧天明町)を中心に形成されています。

JA熊本市茄子部会

JA熊本市茄子部会は飽田茄子部会と天明茄子部会が合併し平成14年に設立されました。平成30年度の部会員は164戸、生産面積は76haで約1万2,000tの生産量を数え、平均収量は反収16tになります。品種は「筑陽」が担っていました。

技術力のレベルが高いナス産地の若手

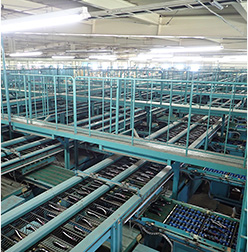

高田健弘さん(37歳)は、父の代から「筑陽」を栽培する15年目の若手生産者です。父から独立した健弘さんが管理するハウスは8棟で30aの面積で栽培しています。ナス以外には、もち米生産もされていますが、メインは周年のナスになります。

8月20日に定植し6月末まで収穫の作型です。今年は栽培品種のすべてを「PC筑陽」に変更されました。健弘さんのハウスは整理整頓が行き届き、取材したのは6月末でしたが、収穫が終わる最終盤とは思えない健全な草姿で管理が行き届いていました。健弘さんの実直な取り組みが圃場からも伝わってきます。

「PC筑陽」がもたらすもの

全部を「PC筑陽」に変えたことで栽培面の不都合がなかったかをお伺いすると、「単為結果で受粉の手間が必要ない分、手入れに労力を回せた」とのこと。健弘さんのハウスでは9月末から11月末まではマルハナバチによる交配で、12月から1月の冬季はホルモン処理の手間をかけていました。

「実はハチ交配が不要になったことで、パートの女性方からは、身近を飛び交うハチのわずらわしさから解放されたと喜ばれています」と意外な恩恵も。手間とコストだけではないよさもあるのです。

健弘さんにとって一番恩恵を感じることは株を管理する時間ができたことです。これまで手が届かなかった懐枝の整枝まで実施できました。健弘さんのナスは終盤でありながら涼しげな草姿に驚きました。「トゲもなく手入れが行き届きますね」という健弘さんの姿勢が草姿にも表れているようでした。

手入れが行き届くことで、ナスの品質も上がっていて秀品率が向上しているそうです。

GAP取得も目指して役員が取り組みを始めている。

「筑陽」との違い

初めての栽培にあたっては基本の栽培に立ち返りながらも「筑陽」との違いにも留意しなければなりません。草勢の維持に心がけ、一芽残しての摘芯とし、2番果まで摘葉はやや遅めとします。冬場のハウス温度は最低15℃を守り今までより1℃高めで管理します。元肥や追肥、潅水も多めとしますが、着果数や収穫量に対して分量を調整するのがコツといったところです。

今年初めての栽培だった健弘さんですが「年内は順調に収穫が続き、1〜2月に本数が前年比120%程度に増えて驚きました。1月で一番とれたのではないでしょうか」ただし、首が細くなって秀品率が下がってしまったのが課題だそうです。

幸い3〜4月には秀品率も回復し、5〜6月は収量も増えました。案内いただいたJA熊本市営農センターの野田さんによると、JAでは現在PCに変えた5名の方の収量や秀品率などのデータを継続してとっていて、最終的なデータを基に来年の栽培指針を整備していきたい考えだそうです。

若手生産者が技術を上げる

健弘さんは、自分たちの栽培について年々技術が上がっていると手ごたえを感じているそうです。

「技術は親の世代にはかないませんが、動けるのは自分たち若手なので積極的に情報交換などしていいものはどんどん取り入れたいと思います」

今年は従来通り「筑陽」の栽培だった健弘さんのお父さんでしたが、息子さんのハウスを見て来年は「PC筑陽」に切り替えると宣言されたそうです。JAでは「PC筑陽」とあう台木も検討中だとか。

「厳寒期に教科書通り一芽切り戻しを徹底すると、葉数が少なくなりボリュームがなくなったので、二芽残こすことも試した方がいいのかもしれません」と、栽培のコツをあれこれ思案中なようです。点滴チューブで潅水を制御し、循環扇を備えた健弘さんの耐候性ハウスは、令和の時代を感じさせるのに十分でした。台風対策で天井が低く、込み入ったナスのハウスという印象はもはやありません。「PC筑陽」の登場で積も広げたいと意欲満点でした。

-

2024年

秋種特集号 vol.58

-

2024年

春種特集号 vol.57