- �^�L�C�őO��WEB TOP

- �Y�n���|

- �k�C�����ђ� JA�V�͂����Ď��юx�X�̉z�~��ɂׂƕa�ɋ����u�����q�v���D�]�ł��I

2018/07/20�f��

�u���و炿�v�u�����h�Ƃ��đS����

JA�V�͂����ẮA�k�C���̓쐼���Ɉʒu���A�n���E�w�R�n��̑啔���ɂ킽��2�s12�����Ǔ��Ƃ��Ă��܂��B���ʐ�6,600 km2�i66��ha�j�͑S����8%�A�k�n�ʐ�4��4,000ha�͑S����4%���߂Ă��܂��B

�܂��A���ђ����ӂ͔�r�I���g�Ȓn��ŁA�k�C���_�Ƃ̔��˂̒n�ł���A���{�ɂ����鐼�m�_�Ɣ��˂̒n�ł�����܂��B���l�ȕi�ڂ��͔|�\�Ő�����͂��ߐʁE�ԙ��Ɩk�C���e�n�Ő��Y����Ă���قƂ�ǂ̔_�Y�������Y����Ă��܂��B���ł����˂��E�g�}�g�E�j���E�z�E�����\�E�Ȃǂ͓����L���̎Y�n�ƂȂ��Ă���A���ђ���؏o�בg���ł́A����27�N�x�g����166���ɑ��A��؎戵��31���~���锄��グ��B������Ă��܂��B

�z�E�����\�E�͔|

���юx�X�Ǔ��ɂ����ăz�E�����\�E�́A�j���W���A�_�C�R���A���l�M�A���J�u�ƌ�����ׂ��͕i�ڂł��B���X�͐��c�̓]�쐧�x�ɂ���č�t�������A���a�T�T�`�U�O�N���Ƃ̍Ő����ɂ͏t��œ���3,000�P�[�X�̏o�ׂ������������ł��i���݂�1000�P�[�X���x�j�B�e�ƂŌI����18���܂ł�JA�ɏW�ׂ��ꂽ�ו��͌��i���ꂽ�̂��A�^��\������������o�ׂ���Ă����܂��B���N���n�Ńz�E�����\�E�̔��̍őO���ɗ����Ă����͎̂��юx�X�c�_�Z���^�[���̕y�����L����ł��B�u�o�ׂɓ������Ă͈�l�����悭�Ă��_���B�݂�Ȃł������Ƃ낤��v�ƌĂт����āA�ʂƕi�������낦��ΒP�������肷��ƁAJA�ł̋��̂𐄐i���Ă��܂����B

���n�̍�^�́u�n�E�X�������i2/1�`4/25�j�v�u�n�E�X���ǂ�i4/26�`7/31�j�v�u�n�E�X�J�悯�i8/1�`11/30�j�v�ɑ傫��������܂��B�����̓�������g�}�g�̌��Ɉʒu�Â����Ă����n�E�X�J�悯�����C���̍�^�ł��B�C��̂������n�ł́A�n�E�X�ł̉z�~�͖{�B�̘I�n��肠��������10���d�킩��̉z�~�z�E�����\�E�́A�����ɓ������č��i���ȃz�E�����\�E�����Y�\�ł��B

���ݓ��n�łS�Oha�A�S�O���̃z�E�����\�E����𗦂���̂́A�R������ł��B�R�Ƃ̃z�E�����\�E�͔|�͐�����̑c���̎����25���̃n�E�X����X�^�[�g�B���e�̋�������̎����30���ɑ��₵�A����46���̃n�E�X��4�`5��]�ōs���Ă��܂��B�o�c�͐�����̉�����Ƃ����e�A4�l���x�̃p�[�g����B��͂ō͔|����z�E�����\�E�ȊO�ɂ͘A���Q�h�~�����ˁu�g�b�v�����i�[�v�Ȃǃ_�C�R���Ȃǂ��͔|����Ă��܂��B

�ޏ�̓y�͔N�ɂP��͏��ł��A�A�u���i�Ȗ�̃_�C�R����}���S�[���h�ȂǗ֍삵�Ēn�͂�ۂ��Ă���B12�`2���͐ϐ�ɕ�����邪2������Ⴉ�����ē����P�`2���Ԃ̓T�C�h�������Ċ��C���J�n�B

�����q�̗��_

����œ��������������u�����q�v�ɂ��Ă��b���f�����ƁAJA�V�͂����Ď��юx�X�̓ޗǏ��T����ɂ��ē����������A�R����̃n�E�X��K��܂����B�n�E�X�̒��ł͕���̕��ł����������炪���ꂽ����Ŏ��n�����u�����q�v�̉��t���Ƃ�����AFG�܂ւ̎�l�ߍ�ƒ��ł����B

�R����̕��A��������B���ꂽ����Œ�����Ƃ����Ȃ��B

�u�����q�v�͂Ƃ�ׂ����t�̔��ʂ�������₷���A���������Ă��܂�ɂ����B�R������ł�10%�`15%���n�������B

�u���t�͎��₷���A�ނ����������ƁA�������ꂪ�c��ɂ����B�ق��̕i��͂������ꂪ�c��̂Ŗʓ|�Ȃ̂ł��v

�����Ƃ������t�̗t������������Ďc��Ƃ�����x���̂�������������Ƃ铮�삪�K�v�ɂȂ�܂��B�������Ȃ�������Ƃł͎�Ԃȕ����B�u�����q�v�͂��̂������ꂪ�c�炸�A���ɂƂ�邻���ł��B

�u���t���Ƃ�̂����������Ȃ����炢���p�̌������������A������������ˁv

�ƁA�x�e�����_�Ƃ̋��������ɂ��]�������������Ă���悤�ň��S���܂����B

�����������邤���ɐ����n�E�X�ɗ��Ă����������̂ň��A���ς܂��A���߂āu�����q�v�ɂ��Ďf���ƁA��ώ艞���������Ă���Ƃ̗l�q�ł��B

�������̃z�E�����\�E�́A���N�ʼn�܂����A���C���ƂȂ�H�~�̍�^�ɋ��߂���̂́u���ʁv�A�u��Ɛ��v�A�u�x�ƕa��R���v�A�u�F�̔Z���v���ƌ����܂��B�u�����q�v�͂��ׂĂ̗v�f�������Ă��āA�����đ�����Ȃ̂œ��n�̏H�~�͔̍|�Ɍ����̂ł͂ƍ����]���ł����B�z�E�����\�E�͔|�́A�N�X��t���������Ȃ��Ă���Ƃ���������ł����A�R�`�T���ɔ������₷���x�ƕa�őS�ł̋�`�𖡂�������Ƃ������������ł��B

�u���̕i��ɂ��Ă���̓x�ƕa���������Ă��܂���v�ƁA���[�X12�ȏ�����u�����q�v�Ɉ��S�����Ă��������Ă��܂��B

50���n�E�X��30���͔̍|�B���Ԃ͂T�`�X�p�Œ����B�~��œ���100�P�[�X���o���B

9�����ɔd�킵�����͔̂N���ǂ�A10����2�T�ڂ܂łɔd�����͉̂z�~��2�����{�`3����{�Ɏ��n�ƂȂ�B�t��̊Ǘ��͓��ɓ��3����{�Ɏ����̂͐L�тĂق��������x�������Ȃ鉺�{�ɂ͐L�тȂ��������肪�����Ƃ����R����B

�u���l�͏H�܂����قځw�����q�x�ɕς������ł��B����S�̂ł�������L���܂��̂ŁA�������ʂ��o��Ɗ��҂��Ă��܂��v

���s�����������ޗǂ�����u�����q�v�̕]���_�Ƃ��āA�u�x�ƕa�̑ϕa���v�A�u���Ȃ₩�Ő܂�ɂ������Ƃ≺�t���Ƃ�₷���Ȃǂ̍�Ɛ��̂悳�v���Ǔ��̎�������Ȃ���A�m�F�ł����Ƙb���Ă��������܂����B

�����q�̗��_

�O�q�̕y���Z���^�[���́u�����q�v�ɂ��āA�u���̕i��͗t���������Ċ�������悢�B�ďꉷ�x���オ��Ɖ��t�̎����ׂ��i��́A�A�����Ƃ��Ă��܂��ďo�א悩��N���[���ɂȂ�B���l�ȗA���̌n���ւ��Ă��邪�A�N���[������͂��肪�����v�ƗA���ʂł��]�������������Ă��܂����B����܂Ń^�L�C�̃z�E�����\�E�ɉ����Ȃ������Ƃ����y������ł����A�u�����q�v�̓������@��ɒ��������_������Y�҂Ǝ��@�ɖK��A����ɂ���ϊ��҂�������Ɗ��ł��������Ă��܂����B

JA�S���̓ޗǂ���i�E�j�ƒk����R����B�u�ꔠ3,000�~���炢�̉��i��10���͑����ė~�����v�Ƃ̒����ɋ���B

![��]�����d������1�`2�i�Ŏ��n���I����B](nanae/images/img14.jpg)

�Ί�ŎY�n��b���Ă����������y���Z���^�[���i�E�j�B

�u�k�C���Y�̃u�����h�͂�w�i�ɍ����l�Ŕ���鎞�������܂������A���͂����͂����܂���B�����Ȃ��Ƃ��ɂ��p���̔��ł��邩���l���Ă��܂��v

�S���̗ʔ̂��^�[�Q�b�g�ɁA�Ⴆ���ʂł��Œ肵�Ĕ������m�ۂ���헪�ł��B�����Y���ł͖ʔ����Ȃ��B���ʂȐ��Y�����͔|�ł���n��̋��݂����A�z�E�����\�E�̌�̓_�C�R���A�j���W���A���̂��Ƃ͒��l�M���Ƃ��������JA�V�͂����Ď��юx�X�Ƃ��Ĕ������m�ۂ��Ă������Ƃ����헪�ł��B1978�N�A���ђ��̗\��Ɍ��ݎ���JA�֓��g���z�E�����\�E�͔|�Ƌ��ɕ���ŗ����y������B���݂͐^��\��{�݂��V�ݒ��ł��荡��͐V����JA�V�͂����ĂƂ��āA���ђn�悾���łȂ��k�l�n�悩��̏o�ׂ����킹�L��ł̏W�ׂɂ��Ή����邽�߂ł��B�\��ɂ̎��[�\�͂��オ��Ύs�ꉿ�i�ւ̑Ή��͂����サ�čs���܂��B���ꂩ����z�E�����\�E���͂��߂Ƃ���JA�V�͂����ĎY�̖���S���ɓ͂����Ă������Ƃł��傤�B

�������������R������B�Ⴓ���ӂ�镔����B

-

2026�N

�t����W�� vol.61

-

2025�N

�H����W�� vol.60

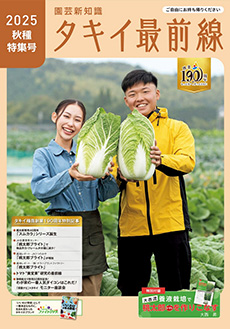

![�k�C�����ђ� JA�V�͂����Ď��юx�X�̉z�~��� �ׂƕa�ɋ����u�����q�v���D�]�ł��I](nanae/images/topimg.jpg)