�Y�n���|

2025/7/25�f��

�Y�n���|

2025/7/25�f��

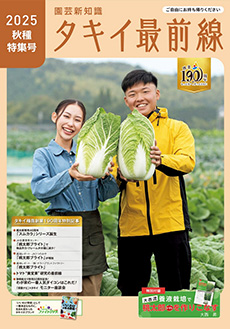

↑�E����Z�c��M����A�ēc��炳��A����v�K�В��i���j�A�㌴�p�V����A���c�M�K����B

�ҏW���@2025�N�P��31�����

��s�́A���{���ő��s�Ɏ�����Q�̓s�s�ŁA���s�̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ă̐��i���������s�s���̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂�Ă��܂��B�܂��A���k�ՊC�H�ƒn�т̒��j�s�s�ł���A�ߋE�n���ő�̍H�Ɠs�s�ƂȂ��Ă��܂��B�_�Ƃł́A�R�}�c�i�E�z�E�����\�E�E�V�����M�N�ȂǓ���͑��{���Ńg�b�v�̐��Y�ʂŁA���Ƀz�E�����\�E�ƃV�����M�N�͑S���ɂ����Ă��g�b�v�N���X�̐��Y�ʂ��ւ�܂��B

1989�N������ۑS�^�_�Ƃ�������A2002�N�ɂ͉��w�엿����щ��w�_��̎g�p����{�W������T���ȏ�팸���č͔|���ꂽ�_�Y���ł���A���G�R�_�Y���u��B�������炿�v�Ƃ��đ��{�m���̔F���擾����Ă��܂��B����̑���Ɏ����A��Аݗ��O������g�܂�Ă��������\�Ȕ_�ƁB�엿�͂��ׂėL�@���엿���g�p���A�~�͊��S���_��͔|�B���R�Ȃ��̂����R�Ȋ��ō�邱�ƂŁA�A�������{���̐����͂������o����A����i�������サ�A�X���ł̓X�����ɂ��������Ƒ���v�K�В��͂���������Ă��܂����B

��s����3�J���ɂ���A���n�E�X�̑��ʐς�210a�A�b�q������̖�1.5�{�ɑ����B�R�}�c�i�͎��N��6��]�A�z�E�����\�E�͐^�Ă�����5��]�A�V�����M�N�͏H�`�~��3��͔|���֍삵�܂��B�o�חʂ̓R�}�c�i���N�Ԗ�250t�A�z�E�����\�E�͖�30t�ő��{���̗ʔ̓X�ւ̌_��o�ׂ𒆐S�ɁA��s���͂�����n�Y�n�������Ƃ��Ċw�Z���H�ɂ���������Ă��܂��B

��K�͂Ȋ��ۑS�^�_�Ƃ��\�ɂ��Ă���w�i�ɂ́A1�l�ł��Ǘ����ł���悤�ɓO�ꂵ���͔|�ݔ��ւ̐�i�I�ȓ����ɂ����̂ł��B������^�̊����ݔ��A���E�V������юՌ��J�Ǘ��⌸�_��E���_��͔|�ɂ͌������Ȃ��h���l�b�g�ɁA�n�E�X����͖h���V�[�g�Ō��̂Ȃ��������Ȃ���Ă��܂��B�n�E�X�̓��O�͏����Ǘ�����A�q�ɓ��͔엿�E���ނ̐������ڂ��O�ꂳ��Ă��܂����B

�u�����q�v�͒��������₷���A�܋l�߂����₷���B�܂̍����ɂ͑��G�R�_�Y���̏��F�����ł���u��B�������炿�v�̕���������Ă���B

�n�Ɠ����̓R�}�c�i�͔̍|�ɓ������Ă��܂������A�ߔN�͕�������Ȃǂ̑�K�͎Y�n�̗����ɂ���ĉ��i�������������Ă������߁A��r�I���ꂪ���肵���v�������z�E�����\�E�̍�t�������X�ɑ��₵�Ă��܂��B

2024�N�x����{�i�I�ɓ��������u�����q�v�́A�����n��̃n�E�X�ɂ�������ƍ�t������Ă��܂����B�A���n�E�X��1���i�P�����j�Ɋ���5cm×3��×�S���ō͔|����A���炪���肵�₷�����낢����ʂ��オ��₷���ݒ�ɂ���Ă��܂��B2024�N�x��11���W������N�����P��23���܂��ŁA��Pha���̖ʐςœ�������Ă��܂��B

�u�����q�v�̓��������߂����R�ɂ��Ďf����

�������肪�悭�A�����������肵�Ă���

�����낢���悢���ߎ��ʂ��オ��

�������Ȋ��͂�≺�t�����܂邱�Ƃ����邪�A���̏_���������n���₷��

���F�̔Z���A�����ڂ��]���i��Ɠ����x

�������A�܋l�ߍ�Ƃ����₷���A���i�̉p�����ꂢ�Ŗ����悢

�i������ɉ����A�����̃t�@�[���͔̍|�̌n�ɍ��v���A���������z�E�����\�E�Ƃ��ĕi�����\��������Ă���ƕ]������Ă��܂����B

���p�����Ŏ������Ȃ₩�Ȃ��ߎ��n�@�ł̎��n�����₷���A���n��ɂ܂Ƃ߂Ă����₷����Ɛ����悢�B

��ނ��������n��̘A���n�E�X�́A���Ƃ��ƈ��n�т������y�n�����A2005�N�ɋ�B�̊C��������50�p���q�y�B�C���̂���pH�l�������A�R�}�c�i�̍����ԕa����A���J�������K����z�E�����\�E�͔̍|�ɂƂ��Ă����ɍ��₷���������������Ă��܂����B�܂��A�C���͎��n�@�̎g�p�ɂ��K�����y��ɂȂ��Ă���A�]�ƈ��̕����Q�l�P�g�ƂȂ��ăe���|�悭���n����Ă��܂����B

��q�̒ʂ�A������^�̃n�E�X�͋C����~�J�E���ʃZ���T�[�������t�����Ă��܂����A�����͂��ׂĂ����̃t�@�[���n�ݎ҂ł���Ɏ��������܂œ��Ă����m������ɁA�V���͔|�Ǘ��̏��l�����Đݒ肳��܂��B

���A���A�[�ƕޏ�̌������������Ȃ��A�Ɏ���̑��݂����ł��������������Ă��܂��B

����ŁA���̋Z�p�̌p���̂��߂ɁA�v�K�В��ƏZ�c�ꖱ���͂��ߍ͔|��S������Ј��̕��X�ցA��p�҂Ƃ��Ă̋�����i�߂��Ă���Ƃ̂��Ƃł����B

���ʂƍ�Ɛ��ɂ�����A�H�������i�_���u�����q�v�B�����̃t�@�[���̐�i�I�Ȑݔ��Ǝp�����Z�p�ƂƂ��ɁA�����̐H���x���Ă����܂��B

�n�E�X�̊J�Ǘ��͐���ɍ��킹�Đ���ՂŐݒ肵�A���ׂĎ���������Ă��邪�A�l�̎�Ŗ����L�^���邱�ƂŌp���\�ȃm�E�n�E���~�ς���Ă����B

��s���̒����n��ɂ���A���n�E�X�B���߂̃p�C�v���g�p����A2018�N�̑䕗21���P�����ł����g�݂ւ̔�Q�͂Ȃ������B

2025�N

�H����W�� vol.60

2025�N

�t����W�� vol.59