- タキイ最前線WEB TOP

- 産地ルポ

- JA熊本うき単為結果ナス「PC筑陽」で長ナスが好調です

2019/07/22掲載

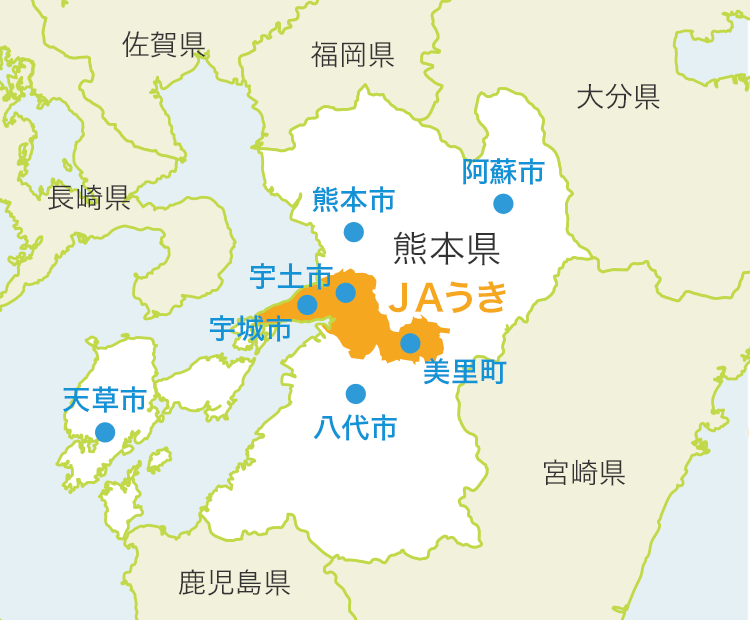

JA熊本うきは熊本県の中央部に位置し、山と海に囲まれた温暖な地域で、春の到来を告げるメロンやお土産として人気のデコポン、ミニトマトなどの産地としても知られています。

農産物生産に適した土地柄を生かした施設栽培の中で最近注目を浴びているのが長ナスです。単為結果ナスの「PC筑陽」の登場で収量、価格とも成績を上げています。菅内には茄子専門部会があり、部会員数は43戸、栽培面積は12ha弱で昨年の栽培実績は「筑陽」が約7ha、「PC筑陽」が約4.5haの栽培でしたが生産者の好評を受けて2019年作はさらに「PC筑陽」の割合が増える情勢です。

何がいいのか

春のメロンが終わった後、夏から定植が始まるナス栽培は、翌年4〜5月に出荷最盛期を迎え最大日量は3000ケースになります。ナス栽培のイメージは、価格は安定しているもののトマトなどに比べると栽培の手間がかかるというもの。中でも交配に要するホルモン処理は全労働力の30%を占めるといわれています。ハチ交配も導入されていますが労力の削減は大きな課題でした。

ホルモン処理がいらない「PC筑陽」は一度導入すればそのよさがよくわかるようです。また、本品種は手袋を通してでも刺さるというトゲがなくなり、選果場のパートさんからも好評で、手袋を通して手に刺さるリスクがなくなり「作業が楽になった」と喜ばれています。「コンテナへ入れる際に果皮の傷も気にしなくていいし回転が早まりました」

さらに目に見える効果があります。「秀品率が上がった」と、関係者の皆さんが声をそろえられました。こうしたメリットから、栽培面のデメリットはJAの技術指導や部会勉強会で特性を理解したうえで積極的に転換を図っていくことになりました。

4本仕立てから3本仕立てに

今年から栽培を始めた松里光洋さんも「草勢を保つのがむつかしい」と草勢コントロールが課題と認識されています。「冬場を過ぎて春先の草勢維持をどうやって図るか、若苗気味で定植して8月中に樹つくりしてしまうようにするか」、10aで試験しての感想です。

ホルモン処理がいらないということは咲いた花すべて実をつけるということでもあります。樹勢が弱まり着果が増えると樹に負担がかかります。そこでJAでは慣例だった4本仕立てから3本仕立てへ仕立て方を変えることでバランスをとるよう提案されています。その分、株間は従来より狭め受光態勢や苗代等もトータルで考慮しての提案でした。結果として収量的には従来とほぼ変わらないで数字が出ています。松里さんも全体的に9割の収穫ですが秀品率が上がった分、成績は「筑陽」を上回るとみています。ちなみにJAうきさんの選果基準は厳しいのです。

こうしたことから、現在「PC筑陽」を栽培する生産者20人中18人が4本仕立てから3本仕立てに取り組まれています。

こまめな潅水

ナスは大変水分要求の高い品目です。樹勢コントロールにおいても水分管理は欠かせません。部会では土壌水分センサー「WD−3」を設置し、水分変化と数値による潅水タイミングの検討を行い、土壌水分の見える化を推進しています。今年は8人の方が実施されました。「PC筑陽は」こまめな潅水が必要な品種です。本品種導入にあたっても大いに役立つでしょう。

また、草勢を強めるために台木も検討中です。現在は「トナシム」中心ですが「トルバム」など強勢台木との相性を、果実品質への影響も含め試験がなされています。

「PC筑陽」で産地に活力を

「筑陽」とくらべると若干果皮が柔らかい「PC筑陽」ですが、市場から品質に関する評価は変わりません。いずれにしても「PC筑陽」への変換は時代の要請でもあり、部会は導入を進めていく方針です。省力化による高齢者の栽培延長、若手生産者には面積拡大が実現できるからです。

「70歳になったからやめようかという生産者には、80歳までやってみようと、思っていただきたい」と前倒しで導入をすすめていると話してくれたのは、案内いただいたJAうき営農指導部の芥川課長と山下指導員です。「女性も今や同等に取り組んでもらう時代です。ナスはこれまで忙しい、ハウスが狭い、花粉アレルギーで無理という方が多かったのですがこの品種なら女性でも大丈夫」と太鼓判。苗の受注はすでに「PC筑陽」が8割以上とのこと。その一方で心配なことも。

「試作段階では栽培レベルの高い方に先行いただいて結果もでたが、部会全体での底上げが目標ですから本番はこれからです」と、これからの指導に気を引き締めておられました。

-

2025年

春種特集号 vol.59

-

2024年

秋種特集号 vol.58