- タキイ最前線WEB TOP

- 品種ピックアップ

- 世界で初めての輝き 新しいタキイの葉牡丹「プラチナケール」誕生の軌跡

- 第一章 時代を彩る華麗なるタキイ葉牡丹の歴史

2019/07/22掲載

第一章 時代を彩る華麗なるタキイ葉牡丹の歴史

葉牡丹のルーツとは?

葉牡丹のルーツをたどると江戸前期に渡来したとされる食用ケールにたどり着きます。

葉牡丹がその名前で紹介されたのは、博物学者山岡恭安が「本草正正譌(ほんぞうせいせいか)」(1778年)で「ボタンナ、一名ハボタン」と記載したのが最初のようです。

牡丹と言えば、中国でも古来特別な存在として親しまれてきた花ですが、その中国でも葉牡丹は生み出されていません。葉牡丹は100%日本人により品種改良が行われ、食用から観賞用へ大変身を遂げた園芸植物なのです。

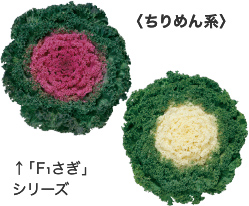

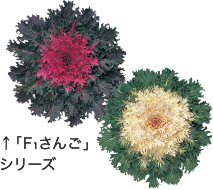

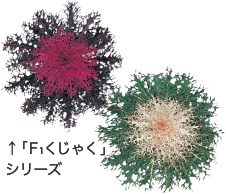

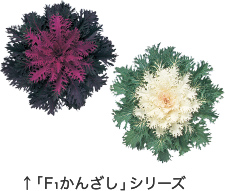

丸葉にちりめん、切葉と葉形だけでも多彩な葉牡丹。その秘められた魅力をご紹介。

<1950〜70年代>世界に先駆けてF1 葉牡丹を発表

1950年代は固定種が主流であり、品種のばらつきも著しいものでした。タキイの葉牡丹は1955年から開催された全日本花卉種苗審査会において連続トップの受賞が続き「葉牡丹はタキイ」というイメージが広く定着していきました。

それに先駆けること5年前、1950年にタキイはアブラナ科野菜を世界で初めて

そこで、葉牡丹の

形質のそろった

<1980年代>切葉葉牡丹の開発で需要が拡大

1980年代には、切葉のケールとの交雑系から、新しいタイプのハボタンとして※「

※「

<1990年代>切花用高性葉牡丹の登場で葉牡丹はアレンジ花材として普及

1990年代に入ると切り花用品種の開発が進み、96年に「

かつて、葉牡丹は食用としてオランダから渡来し「オランダ菜」と呼ばれていましたが、今ではオランダの地で日本の品種が市場を賑わし、欧米では葉牡丹が斬新な花として飾られるようになっています。

切花用高性葉牡丹の普及により、ギフト、ブライダルなどのアレンジ花材としての需要が高まりました。

今や「お正月」とは縁のない欧米のリビングでも葉牡丹が飾られています。

-

2026年

春種特集号 vol.61

-

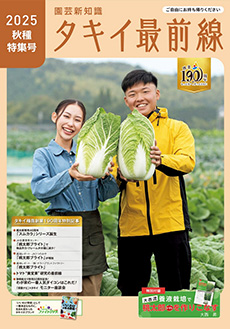

2025年

秋種特集号 vol.60