インフォメーション

2024.12.10

「青首ダイコン」の代名詞となり、「おいしい」ダイコンのイメージ定着に貢献!

“発売から50周年”を迎えたダイコン タキイ交配『耐病総太り』の軌跡

タキイ種苗が販売するダイコン タキイ交配『耐病総太り』(以下『耐病総太り』)は、1974年に発売開始されてから、今年で50周年を迎えました。

米の『コシヒカリ』、ジャガイモの『男爵』など、日本人の食卓には欠かせない食材として長年愛され続ける品種があります。おでんの具や漬物に欠かせないダイコンにも、長年愛されている品種があり、1974年に発売されたダイコン『耐病総太り』は、50年を経た今も売れ続けるロングセラー品種です。

1970年代前半までは、関東方面では練馬ダイコン、三浦ダイコンなど、首部が白い「白首ダイコン」※1が作りやすさの面から市場を独占していました。一方で、当時の「青首ダイコン」※1の主力だった宮重系ダイコンは、品質の良さと土質を選ばない栽培面の特性から、特に総太り型が中京や関西市場で根強い人気がありました。しかし、病気に弱く、ス入り※2が問題視され、市場は限定的でした。

また、当時のダイコン産地では、戦後の食糧増産や高度経済成長に伴う周年供給の動きが高まり、生産地ではその対応に苦慮していました。白首ダイコンで出荷を早めようとすれば病害が問題となり、青首ダイコンは地場消費中心で遠距離出荷は白首品種による対応が大方でした。

そんな中、タキイ種苗では、1960年代より耐病性、栽培性、食味を兼ね備えた「青首ダイコン」の品種開発を進めていました。50年前の新発表記事には、「宮重ダイコンの検討を始めていたが、まずその必要性が高く、かつ急を要する“総太り系”を手始めとして、耐病性を重点に早どり安定を図り、しかも宮重ダイコン本来の煮食としての肉質を大切にした新品種を目標に」と記されています。

そして、宮重ダイコンよりも一段と高い耐病性を持ち、形が早く整うという特長を備えた『耐病総太り』を、1974年に新発表しました。周年栽培への適応性もあったことから1980年代半ばにかけて日本中で“青首ダイコンブーム”を巻き起こし、生産者の間では「青首ダイコン」=『耐病総太り』、消費者の間では「青首ダイコン」=「おいしいダイコン」のイメージを定着させたと言っても過言ではありません。

ダイコン『耐病総太り』という正式名こそ広く知られることはありませんでしたが、消費者からは「青首ダイコン」として親しまれ、歓迎されました。

『耐病総太り』という無骨な名前のダイコンが、今なお売れ続けているのは「おいしさ」と「作りやすさ」を兼ね備え誰もが求める「品質のよさ」があるからこそと言えるでしょう。

タキイ種苗では、ダイコン『耐病総太り』だけでなく、トマト『桃太郎』、カボチャ『えびす』、ニンジン『向陽二号』など長年愛されている品種を開発してまいりました。今後も、末永く生産者や消費者に愛され続ける優良品種の開発を行ってまいります。

漬け物やおでんなど幅広い用途に向く

タキイ種苗発行『園芸新知識』より

◆ 『耐病総太り』の主な特長

・品質が良い

甘みが非常に強く、歯切れのよい肉質でサラダとして食べてもおいしい

火を通しても煮崩れしにくく、漬物にしてもその食感は絶品で、切り干しダイコンとしてもおすすめです。

・収穫期幅が広い

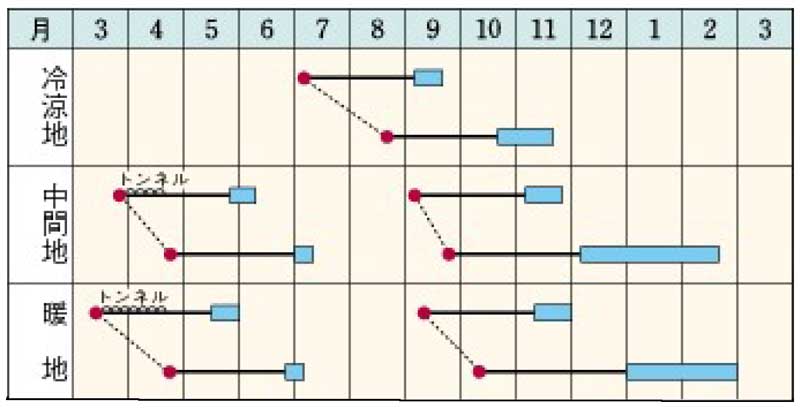

中間地においては9月上旬〜下旬まきで11月上旬〜2月上旬まで収穫できます。

・作りやすい

ス入り、裂根などの商品価値を下げる生理障害の発生が、極めて少ない品種です。

◆ 作型表 『耐病総太り』

<注釈説明>

※1 「白首ダイコン」「青首ダイコン」・・・ダイコンの葉の付け根の下あたりを首といい、首が白いダイコンを白首、 青い(緑色の)ダイコンを青首と称する。

※2 ス入り ・・・ダイコンやカブの根身の中におきる生理障害の一種で、収穫が遅れた場合や、環境ストレスなどで生育に影響がでた場合に起こりやすい。