���ׂ�

- �z�[��

- ���ׂ�

- [���] ��؍͔|�}�j���A��

- �I�N��

��؍͔|�}�j���A��

�I�N��

���؉������I�N���͔|�J�����_�[

�Ԃƕi��

�Ԃƕi��

�I�N���́A�W���F�̐��^�ȉԂ��炩���܂��B

�I�N���̉Ԃ�1���ԂŁA��������J�Ԃ��n�߁A�[���ɂ͂��ڂ�ł��܂��܂��B

�I�N���̉�

�I�N���̉�

�I�N���̐F�X�ȕi��

�I�N���̐F�X�ȕi��

�A�t���J���Y�̂��ߍ������ŁA10���ȉ��ł͐��炪��~���Ă��܂������Ɏア�앨�ł��B�������ŋz��͂��������߁A�k�y���[���r���̂悢�엀�ȓy�낪�K���Ă��܂��B�ߎ��Ɏキ����s�ǂ��������₷���Ȃ�܂��B

�I�N���͉h�{���L�x�ŁA�r�^�~����J���V�E���������܂܂�Ă��܂��B

䰂�������̃l�o�l�o�́A�y�N�`���ƌĂ�鐬���ŏ����������āA�݂������̂�h�����ʂ�����܂��B

����

����

- ������K��

- 25�`30��

�n�����Ⴂ�Ɣ���s��(10���ȉ��ɂȂ�ƂقƂ�ǔ��肵�Ȃ�)�������N�����₷���A�������炪�x���Ȃ�c���͕a�̔�Q�������܂��B

���d�̏ꍇ�͑��߂Ƀ}���`��A�n�����㏸�����Ă����܂��B

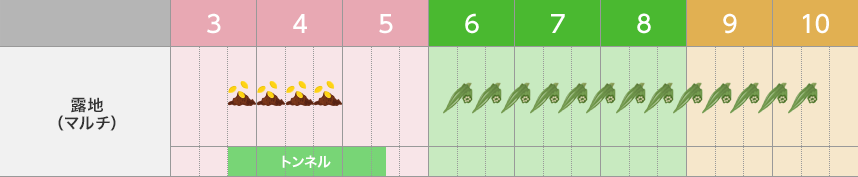

�I�N���̔���

�I�N���̔���

�i���莎����j

| ���艷�x | ������� | ���藦 |

|---|---|---|

| 25�`30�� | 3�`5�� | 85%�ȏ� |

| 20�� | 10�� | 85%�ȏ� |

| 15�� | 20�� | 60%���x |

�d��i���d�j

�d��i���d�j

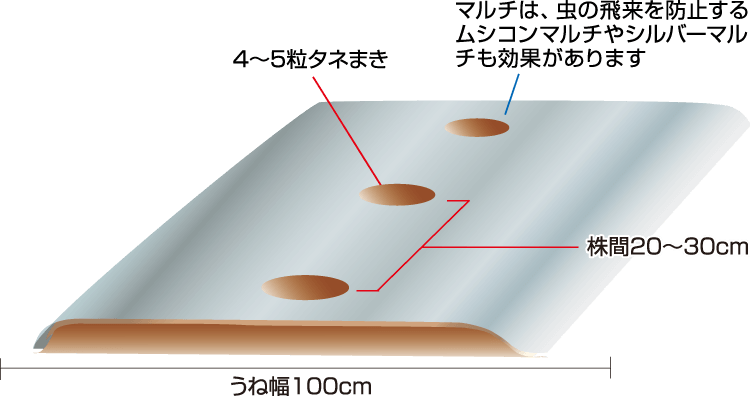

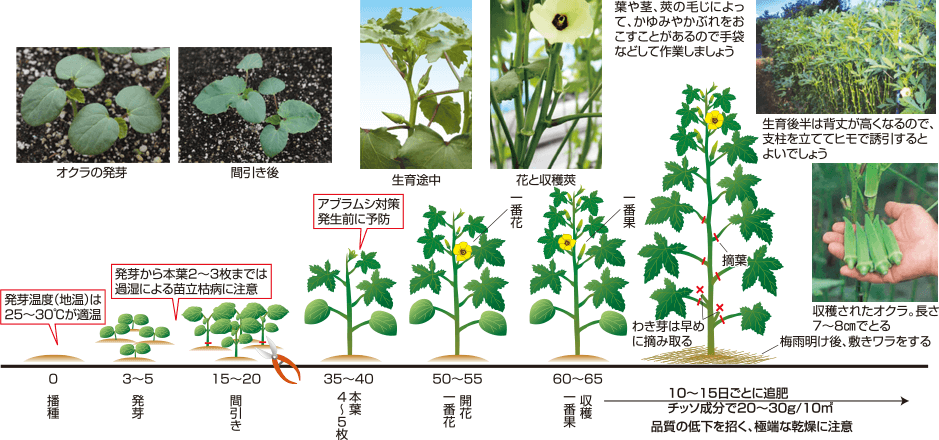

�d��̖ڈ��́A�Œ�n����15���ȏ�ɂȂ�������ł��B��ʒn�̃}���`�͔|�ł�5����{����A�g���l���͔|�ł�4����{����ɂȂ�܂��B�}���`�͐��珉���̒n�������߁A�����Ɣ엿����ێ����铭��������̂ł��З��p����悤�ɂ��܂��傤�B

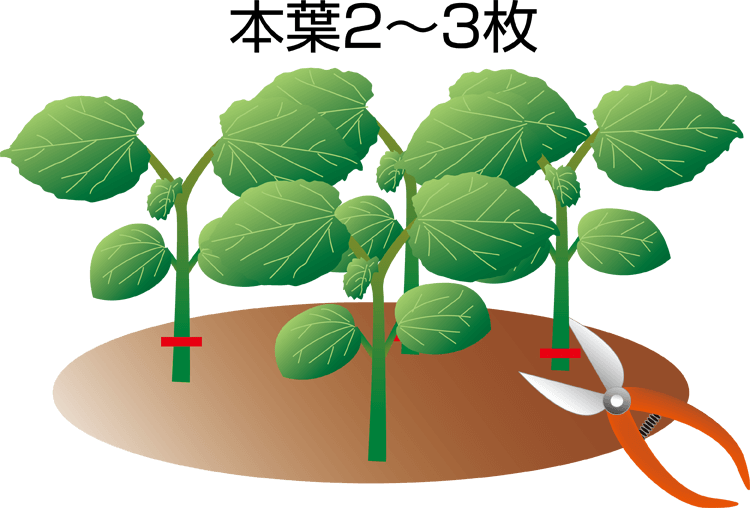

����悢2�`3�����c���āA�c��̊��������������B

����悢2�`3�����c���āA�c��̊��������������B

������h������1����4�`5���d�킵�A�{�t2�`3���̎��ɐ���̂悢2�`3�{���c���āA�ق��̊�������n�T�~�Ő���܂��B1������2�`3�{�A�����悢�ł��傤�B

�{�A���͂ǂ�ǂ炵�đ傫���Ȃ�s�������Ȃ�܂����A䰂������悤�ɑ����d���Ȃ��Ă��܂��܂��B�ŋ߂�1��5�`6���̖��A�͔|�������Ă��܂��B

- ���{���

- ����͖ڈ��Ƃ���10�u�����萬���ʂŁA�`�b�\�A�����_�A�J�������ꂼ��100�`150g���{�p���܂��i�u�w���V�G�v�̓`�b�\�����ʂ�ʏ��2�����x�j�B�I�N���͋z��͂������A���삪�����Ƒ����������Ȃ肷���A���ډʂ�Ȃ���ʂ��������₷���Ȃ�̂Œ��ӂ��܂��B

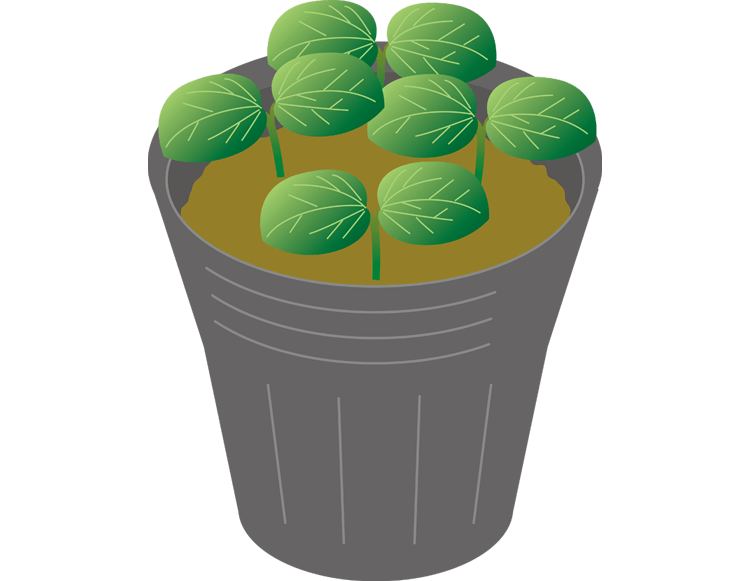

�|�b�g��c

�|�b�g��c

�I�N���́A����ɂ͔�r�I�������K�v�Ȃ̂ŁA��c�ɂ͉��x���m�ۂł���ꏊ���K�v�ł��B

�Œ�C����15���ȏ�ɂȂ������덪�����������Ȃ��悤�ɒ�A���܂��B

�|�����ɒ��ڃ^�l���܂��āA���̂܂܈�c

���肵�����

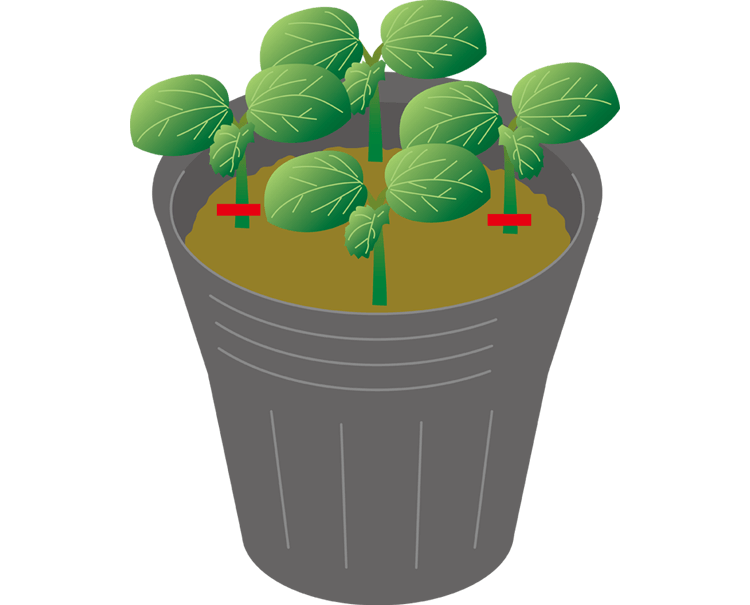

�{�t1���̂Ƃ���2�{�ɂ���B

��c������15�`20���A�{�t2�`3������A�K���ł��B

����

����

- ������K��

- 20�`30���i�Œ�C��10���ȉ��ł͐��炪��~���A���Ԃ������Ȃ�j

�ǔ�Ɗ���

�ǔ�Ɗ���

�m�ǔ�n

1�ԉʂ����n���邱�납��A�ǔ�����܂��B10�u������A�`�b�\������20�`30g�B

7�`8���̎��n�Ő����́A���ɔ엿��ɒ��ӂ��܂��B10�`15����ڈ��ɁA�������̔엿��^���Ă��������B�J�Ԉʒu�̏��3���ȏ�̗t���J���Ă���A�����Ȑ���ł��B

����I�Ȓǔ���s��������ۂ��ƂŁA��蒷���̎��n���\�ɂȂ�܂��B

�m�����n

�I�N���͏����Ɗ����ɋ����앨�ł����A�������s�������䰂̔��炪�x���Ȃ�A�d���Ȃ��ĕi�����ቺ���܂��B�~�J������̐��Ċ��́A���܂߂Ɋ������s���悤�ɂ��܂��傤�B���}���`��~�������𗘗p���Ċ�����h�����@������܂��B

�J�Ԉʒu�̏�ɁA3���ȏ�̗t���J���Ă���ΐ���͏���

�������f�ƓE�t

�������f�ƓE�t

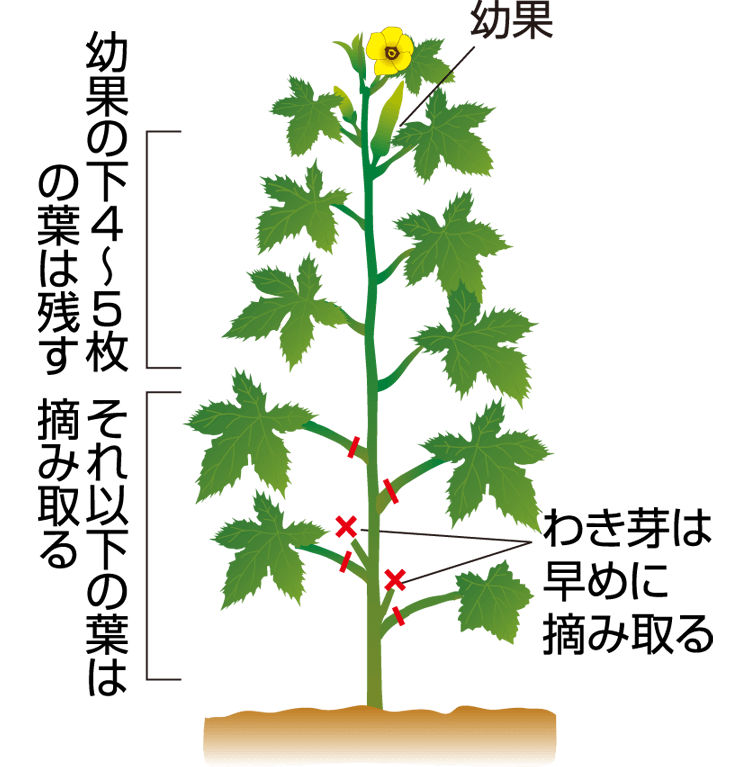

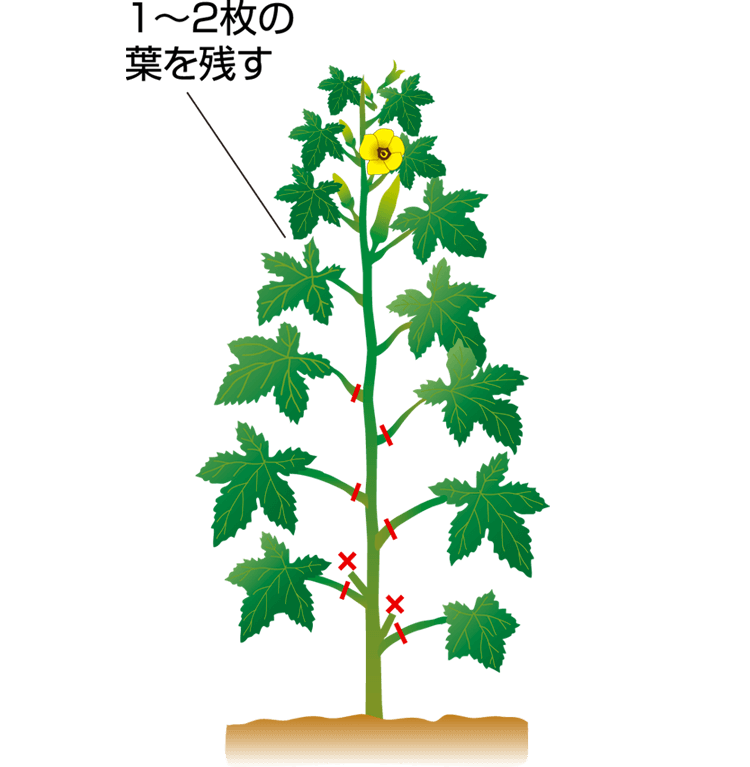

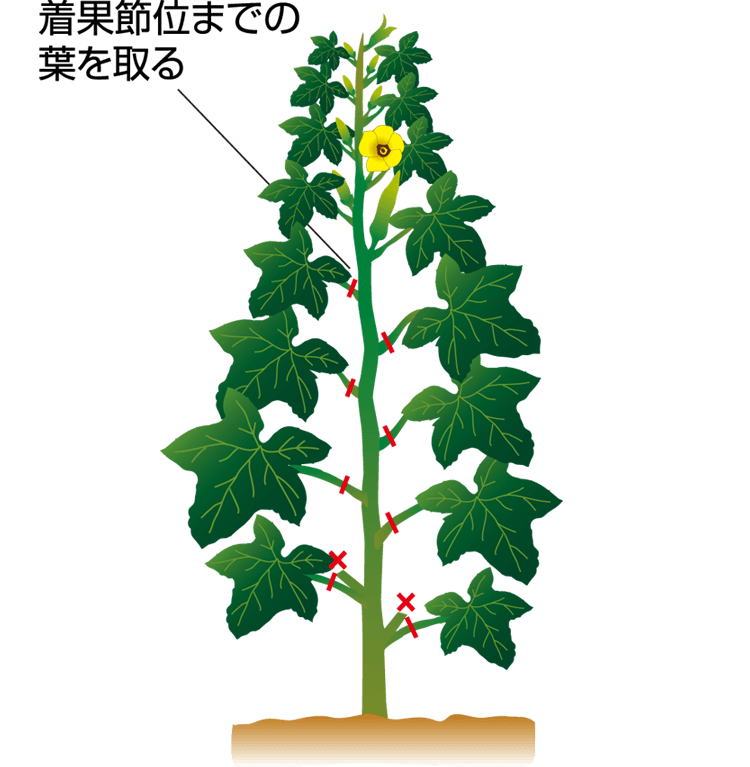

�E�t�͎��n䰂̉�1�`2���̗t���c���A���ꂩ�牺����菜���܂��B

�E�t�����邱�ƂŒʋC�����悭�Ȃ�A�a�C�̔����\�h����n���̍�Ɛ��̌���̂ق��A䰂��Z�ɂȂ�i�������シ��Ȃǂ̌��ʂ�����܂��B

�������ア

�������ア

��s���ׂ�

��t��������

��t�F������

��t�̍��݂��[��

���@��

���@��

����(���n)���i�݁A

���t�����ݍ����悤

�ɂȂ�ƓE�t����B

����������

����������

��s������

��t���傫��

��t�F���Z��

��t�̍��݂���

���n

���n

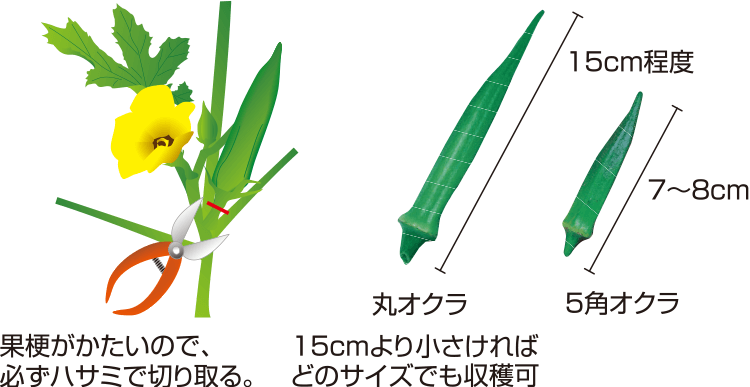

䰂̒�����5�p�I�N����7�`8cm�A�ۃI�N����15cm���x�ł��B

����5�p�I�N���́A���n���x����䰂��d�����ĕi���������Ȃ�̂Ŏ�ǂ��S�����܂��B

�J�Ԍ���n�܂ł̓�����6����7���ԁA7����4���ԁA8����3���Ԃ�ڈ��ɂ��܂��B

���n�ڈ���䰂̒���7�`8cm���x

���n�ڈ���䰂̒���7�`8cm���x

�Z���`���E�Ɛ�����Q

�Z���`���E�Ɛ�����Q

�m�l�R�u�Z���`���E�n

�I�N���̓l�R�u�Z���`���E�̔�Q���傫���̂ŘA��ɒ��ӂ��܂��B

���䂪�Ⴍ�A���炪�ア�ꍇ�́A���ɃR�u���ł��Ă���\��������܂��B

�t�A���t�ނ␅��Ȃǂ̘A��̌n��g�ނƂ悢�ł��傤�B

�m�I�N���̐�����Q�n

�C�{��

�ߔɖ�ɒ[�ȑ����ቺ�B�K���ȍ͐A���x�Ɣ�|�Ǘ���S������B�܂��ቷ����ƕs���������Ɣ����������Ȃ�B�i��I����d�v�B

�Ȃ����

䰓����̎q���̔���s�ǂ������B�����ቺ��A���ɃJ�����V�̋z�`�ɂ��B�ǔ��J�����V�̖h�����s���B