インフォメーション

2023.03.01

2023春のプランター栽培 タネまきシーズン到来!

プランター栽培で失敗しないポイントを“タネのプロ”が徹底解説

土にこだわろう!ポイントは「質」「量」「水」

コロナ禍で注目を浴びた、「プランター栽培」「家庭菜園」は若年層からシニア層まで幅広く人気を集めています。春は、一般地では春のお彼岸の頃から、タネから始めるプランター栽培を始めるベストシーズンです。一方、ゴールデンウィーク前後に苗から始めるのも、失敗の少ないプランター栽培のコツです。タネまきの時期もプランター栽培には重要なポイントですが、タネを知り尽くした“タネのプロ”の視点から、プランター栽培で失敗しがちな「土」について、重要な3つのポイントをまとめました。

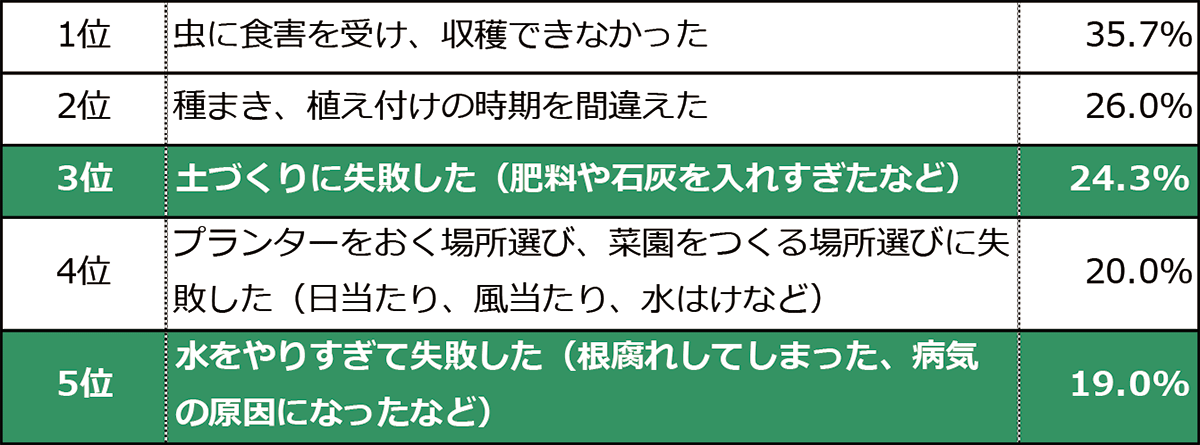

タキイ種苗が2017年に実施した「家庭菜園に関する調査」によると、3位に「土づくりに失敗した」(24.3%)、5位に「水をやりすぎて失敗した」(19.0%)がランクインしています。

培養土は栽培の基本となる最も重要な部分になります。よいタネと苗、栽培に適した気象条件や管理方法であっても、培養土の品質が悪ければ栽培はうまくいきません。培養土の選択が“成功の半分を決める”と言っても過言ではありません。

プランター栽培の中で、押さえておくポイントはたくさんありますが、今年は、プランター栽培をする上でとても重要な「土(培養土)」の「質」「量」「水」に注意して始めましょう。

■ポイント① 土の「質」

●よい培養土の条件とはなんですか?

① 原料に病原菌が含まれず、品質の安定したもの。

② 保水性、通気性、排水性を兼ねた「団粒構造」のもの。

保水性・・・水分をため込めるか。

通気性・・・培養土内に空気が多く存在するか。

排水性・・・水をやりすぎてもきちんと抜けるか。

●培養土の原料にはどのようなものが入っているのですか?

これまでの培養土には、腐葉土やバーク堆肥、赤玉土、砂など重い原料を使用していました。

最近は、ピートモス、バーミキュライトなど軽くて効果の高い原料が使われてきています。

●店頭で培養土の値段に差があるのはなぜですか?

培養土は使用している原料・肥料によって値段が変わります。タキイでは、「販売する培養土には品質が常に安定した原料を使用する」という理念から、バーク堆肥などは極力使用せず、ピートモスやバーミキュライト、パーライトなどの品質が安定した原料を使用しています。

寒冷な湿地帯で生育している水ゴケが堆積し、分解して繊維状になったもの。保水性に優れた原料。

ひる石を高温で焼いて発泡させることで、薄い板状に多層になったもの。

軽くて保水性と通気性に優れた原料。

真珠岩を高温で焼き、発泡させたもの。

多孔質で非常に軽く、通気性に優れた原料。

●野菜栽培には「野菜栽培専用の培養土」を使いましょう。

野菜栽培専用の培養土は、「団粒構造」になるため、ピートモスやバーミキュライトなどの原料が使用されています。初めて栽培する際は、栽培に必要な肥料なども配合され、野菜の栽培に適するように設計された野菜栽培専用の培養土を用意しましょう。

■ポイント② 土の「量」

プランター栽培では、培養土の量がポイントです。

実のなる野菜(果菜)は、栽培期間が長く、株を大きく作って実をつけるためにはたくさん根が必要です。小さなプランターでは、根がしっかり張れませんので、たっぷり培養土が入れられる大きめのプランターや鉢に1本の苗を植えます。

目安は、20〜30Lのプランターや鉢に1本の苗を植え付けてください。

(直径30cm以上、深さ30cm以上の鉢に1本の苗)

たっぷりの培養土で栽培すると、水分も十分に確保でき、根をしっかり張ります。

しっかり根を張った株は、環境の変化に強く順調に成長します。

初めてプランター栽培に取り組む場合、

「たっぷりの土」で栽培することが確実に成功するための近道です。

■ポイント③ 土の「水分」

最近、店頭で販売されている培養土は、軽い培養土が多くなっています。

水分を減らし、軽くする事で作業が楽になるのはもちろんですが、一番の目的は、肥料の溶け出しを防ぐためです。

水分が多い場合、培養土と肥料を混合した製造時点から、肥料成分が溶け出し、いざ、苗を植える際には、大量の肥料成分が溶け出した培養土となっています。苗の「根傷み」を軽減するためにも水分を減らしています。

プランター栽培を始める際は、しっかりと培養土に水分を含ませてください。プランターの半分まで培養土を入れ、しっかりと水分を含ませ、残り半分の培養土を入れるなど、2、3回に分けて培養土を入れ、しっかりと水をかけます。

プランターの底からポタポタと水が流れる程度が目安です。