���ׂ�

- �z�[��

- ���ׂ�

- [���] ��؍͔|�}�j���A��

- �~�Y�i�E�~�u�i

��؍͔|�}�j���A��

�~�Y�i�E�~�u�i

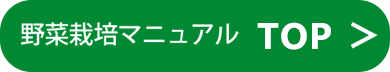

���؉������~�Y�i�E�~�u�i�͔|�J�����_�[

�i��

�i��

�m�~�Y�i(����)�ƃ~�u�i(�p����)�̈Ⴂ�n

���Ɛp���͂Ƃ��ɋ���ł���A�����Ȃ����{�̌ŗL��̈�ł��B

���́A���ʂ̔��ł͓�����O�Ɏg���Ă��������p�����A���������ˊԂɈ�������č�����̂ł��̖��������Ƃ����Ă��܂��B

���͐ؗt�ł����A��������ۗt�̂��̂�1800�N��ɕ������A���̒Е������ɂ��������Ċ��܂����B���ꂪ�A���s�̐p��(�݂�)�n��ő����͔|���ꂽ���Ƃ���A�p���ƌĂ��悤�ɂȂ����ƍl�����Ă��܂��B

�~�Y�i�̗t

�~�Y�i�̗t

�~�u�i�̗t

�~�u�i�̗t

����ƒ���

����ƒ���

- ������K��

- 20�`25��

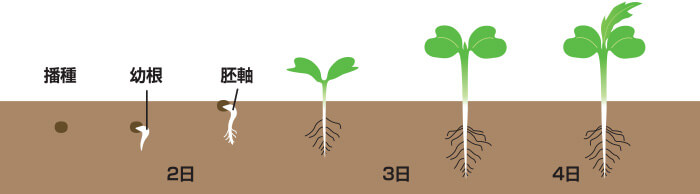

����ł��鉷�x��5�`35���ƕ��L���A�ቷ�ł���r�I���肵�₷���B����K����20�`25���ł͔d���3�`5���Ŕ��肵�܂��B

����͗���ȋC����D�݂܂��B25���ȏ�ł͓��k�����A�����肪�����A15���ȉ��ł͗t�̐L�����ɖ��ɂȂ�܂��B�u���v�ƌĂ�邮�炢�Ȃ̂ŁA��������ɂ͏\���Ȑ������K�v�ł��B�������������́A����㔼�ɉߎ��ɂȂ�ƁA��a���������₷���Ȃ�̂Œ��ӂ��܂��傤�B

�~�Y�i�̔���

�~�Y�i�̔���

�~�u�i�̔���

�~�u�i�̔���

�m�~�Y�i�̔���n

�m�~�Y�i�̉ԉ蕪���ƒ��ہn

��q���z�����A���肵�����납��ቷ�ɂ�������ԑ�������Ɖԉ蕪�����܂��B���̌�̍����E���������ŕ��d�����ԉ肪����ɐ��炵�Ē��ۂ��܂��B�ԉ蕪���͕i��ɂ���ĈႢ������܂����A�ڈ��Ƃ��đ����i���10���ȉ��A�ώZ40���ŁA�Ӑ��i���5���ȉ��A�ώZ50���Œ��ۂ��܂��B���t�ǂ�̍�^�ł͒��ۂ̊댯���������A���ɒ��ӂ��K�v�ł��B

�d��ƈ�c

�d��ƈ�c

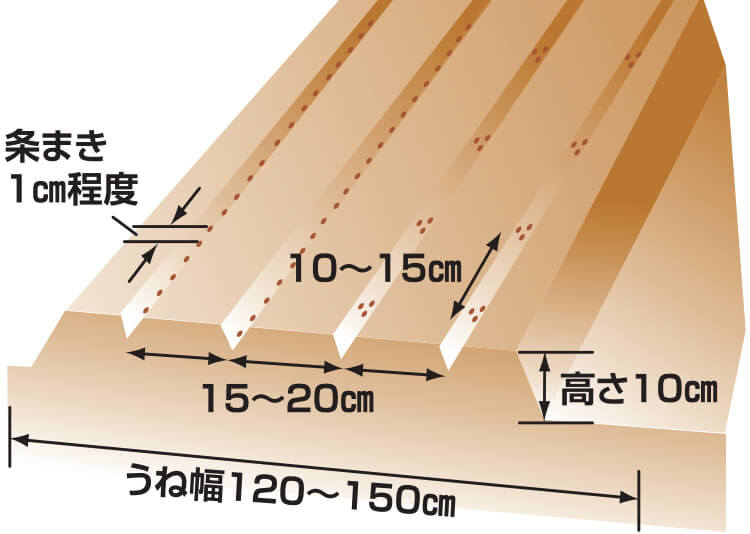

�~�Y�i�͔�r�I���藦�������̂ŁA���܂��ł�1cm�Ԋu�Ŕd�킷��ƊԈ������₷���Ȃ�܂��B�d���Ƃ̏ȗ͉���}���V�[�h�e�[�v(��q�����ݍ��ނ悤�ɉ��H���ꂽ�Ђ���̃e�[�v)�̗��p���������߂ł��B

�ቷ���ł̍ٔ|��劔�ǂ�̏ꍇ�́A�g���C��|�b�g�ň�c���ĐA���t����Ƃ悢�ł��傤�B

�m���܂��n

����𑵂��邽�߂ɂ͏����̐����Ǘ�����ł��B�K����ۂ��߂ɕ��y�̏ォ�烂�~�K���Ȃǂ��܂��ƁA���˕\�ʂ������̂�h���܂��B�܂��x�^�������ނȂǂ𗘗p����̂��悢�ł��傤�B

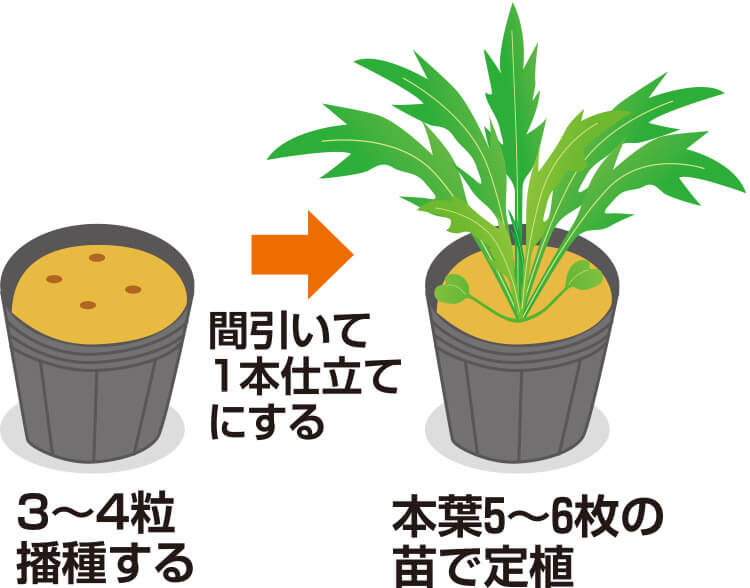

�_�܂���3�`4����d�킵�Ă��悢

�_�܂���3�`4����d�킵�Ă��悢

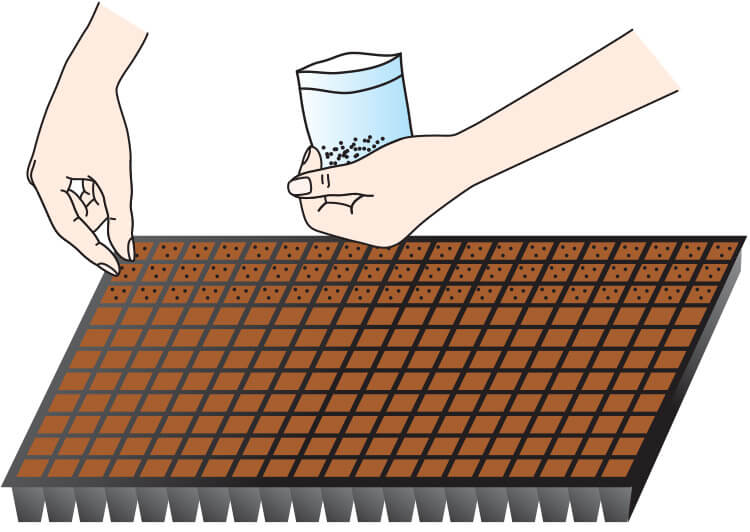

�m�Z���g���C��c�n

�~�`���t�ǂ�͔|�ł̓g���C��c�ɂ��ڐA�͔|���s���Ƃ悢�ł��傤�B���ۂ̉���̂��߂ɂ͉�����c���s���A�Œ�C����13���ȉ��ɉ�����Ȃ��悤�ɕۉ����A������25���ȏ�ɂȂ�Ȃ��悤���C���āA������̂悢�K�b�`���������c�Ɏd�グ��Ƃ悢�ł��傤�B��A�͏���15cm�A����15cm��ڈ��ɂ��܂��B

200���̃Z���g���C����Ă₷���B1�Z����2�`3���܂��ĕ��y����B

200���̃Z���g���C����Ă₷���B1�Z����2�`3���܂��ĕ��y����B

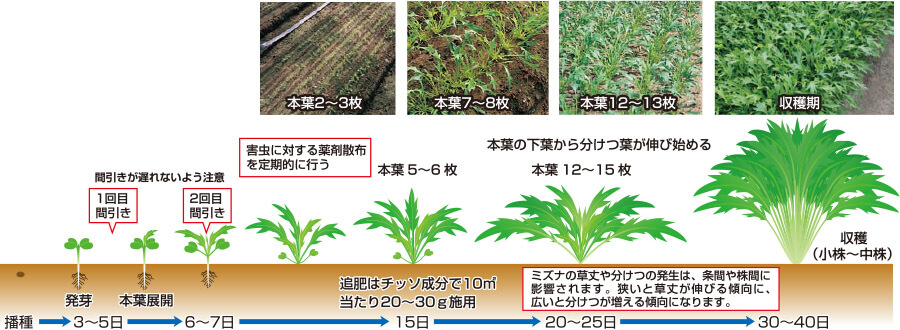

�{�t2������1�{�ɊԈ����āA�{�t4�`5���ɂȂ�Β�A�B

�{�t2������1�{�ɊԈ����āA�{�t4�`5���ɂȂ�Β�A�B

- ���h���l�b�g�̗��p

-

�~�Y�i�͐��珉�����A�I���V��R�i�K�̗c���Ȃǂ̔�Q���傫�����ߔd�풼�ォ��A�h���l�b�g�𗘗p����Ƃ悢�ł��傤�B�g���l���x���Ȃǂ��g���h���l�b�g��s�D�z�Ȃǂ��܂����A���̍ۃl�b�g�̂�������Q��������Ȃ��悤�ɂ�������Ɠy��킹�ĉ�����悤�ɂ���ƌ��ʓI�ł��B�Ԉ����̂Ƃ��ȊO�́A���n�܂łقƂ�ǒ�����ςȂ��ő��v�ł��B

�Ԉ���

�Ԉ���

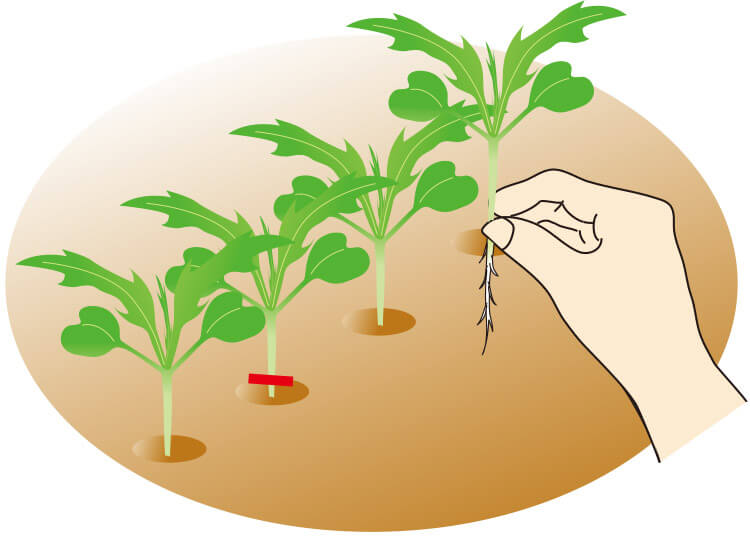

���肵�{�t���o�͂��߂���k�����Ȃ��悤�A�t���G�ꍇ��Ȃ����x�ɊԈ��������܂��B

�{�t��2�`3���̂���A���܂��ł͊���5�`7cm���x�ɁA�_�܂���1�{�ɊԈ������܂��B

���̌�A���������ǂ�ł͎��n���܂��B

�����ǂ�ł͊���15�`25cm�ɊԈ�������Ƃ悢�ł��傤�B

1��ڂ̊Ԉ���(�q�t)

1��ڂ̊Ԉ���(�q�t)

�{�t1�`2���̂Ƃ��A�q�t�̌`�����n�[�g�`�̂��̂��c���A�ی`�A�`�̂��̂��āA����2�`3cm���x�ɊԈ���

2��ڂ͖{�t2�`3���̂Ƃ��A����5�`7cm���x�ɊԈ���

- ���{���

- 1��͔̍|�ŕK�v�Ȏ{���(�S��)�́A����͖ڈ��Ƃ���10�u�����萬���ʂŃ`�b�\�A�����_�A�J���Ƃ��t�A�H�ǂ��100�`150g���{���܂��B�������̂Ɏ{���܂����A�d����ɂ���ē~�͑��삵�A�Ă͌���(3�����Ƃ�10�u������100g���x)����悤�ɂ��܂��傤�B

- ���ǔ�

- �{�t5�`6���̂���A10�u������`�b�\������20�`30g���x�ǔ삵�A�����t�̏o�t�𑣂��܂��B�劔�ǂ�̎��n�ł́A����1�J����ɂ���1�ʂ��{���A����𑣐i������悤�ɂ��܂��傤�B

����

����

- ������K��

- 15�`20��

�m������@�H�ǂ�~�Y�i�n

���珉�����Q���̔�Q���傫���̂ŁA�h���l�b�g�Ȃǂ𗘗p����悤�ɂ��܂��傤�B�Ԉ�������{�t5�`6���܂ł͊Q���ɑ����U�z�����I�ɍs���܂��傤�B

���n

���n

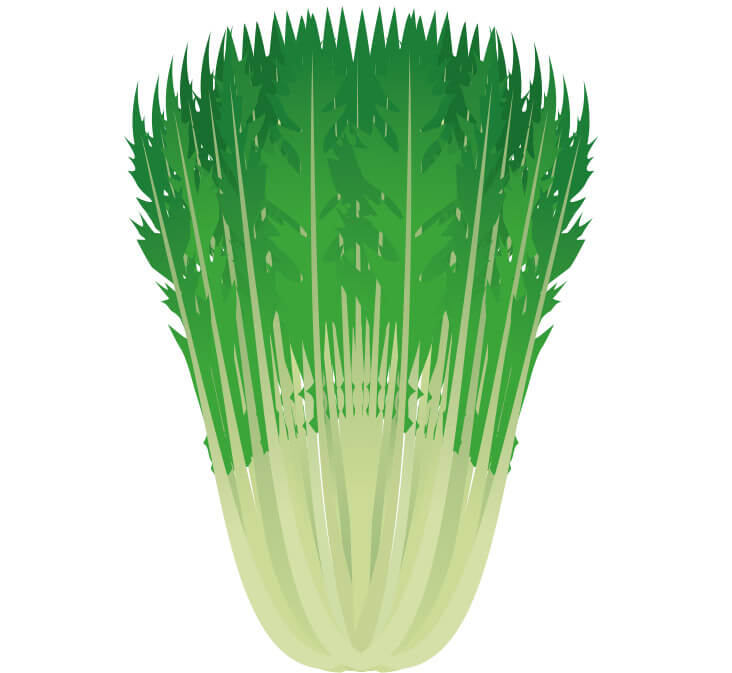

��������劔�܂Ŏ��n�ł��܂����A���Ԃ⊔�Ԃ��傫���ɉe�����܂��B�T���_�ŐH�ׂ�Ȃ珬�����璆�����炢���K���܂��B�Ԉ����悤�Ɏ��n���A�����Ȃ瑐�䂪15cm���x(�d����1�J��)�̂��납��A�����Ȃ瑐�䂪25�`30cm���x��ڈ��Ɏ��n���܂��B�劔�͓畨��Е��ɂ���Ƃ��������H�ׂ��܂��B

| �����ǂ� ����15�`20cm ����5�`7cm 25�`75g���x |

�����ǂ� ����15�`20cm ����15cm 500g���x |

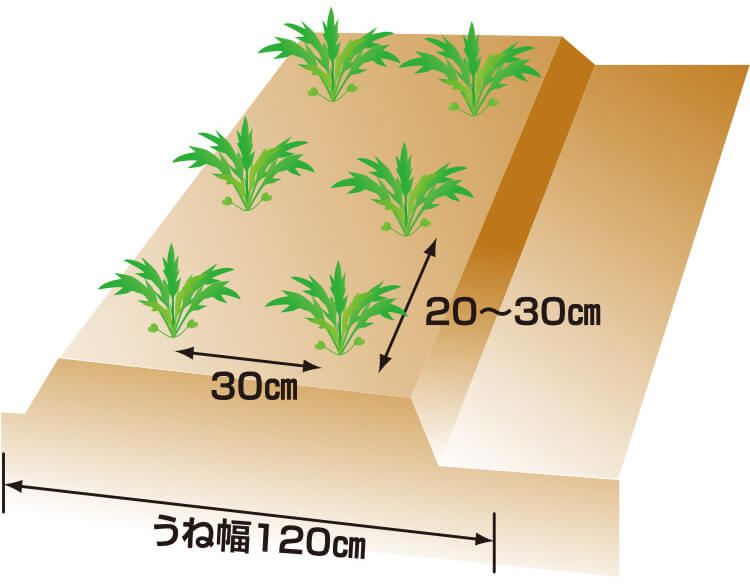

�劔�ǂ� ����30cm ����20�`30cm 800g�ȏ� |

|

|---|---|---|---|

| �~�Y�i |  |

|

|

| �~�u�i |  |

|

|

�劔�ǂ�

�劔�ǂ�

�劔�Ɉ�Ă�ꍇ�͎��n�܂ł������A�������炪�������Ȃ̂ŁA���̗L�����p�������c�E�ڐA�͔|���������߂ł��B�~�Y�i�̍��͒������ł����A�����͂������ڐA���Ă��������₷�������������܂��B

�m9���܂����~�ǂ�n

��⏬���߂�6�`7.5cm�|�����ň�c����Ƃ悢�ł��傤�B

��⏬���߂�6�`7.5cm�|�����ň�c����Ƃ悢�ł��傤�B

�劔�ǂ�̃~�Y�i

�劔�ǂ�̃~�Y�i

�劔�ǂ�̃~�u�i

�劔�ǂ�̃~�u�i

�a�Q��

�a�Q��

�m�Q���n

�~�Y�i�A�~�u�i��H�Q����Q���̓R�}�c�i�Ɠ��l�A�R�i�K�A���g�E���V�A�L�X�W�m�~�n���V�A�n���O���o�G�A�A�u�����V�Ȃǂł��B�o�^�_���Ȃ��̂ŁA�u�T���T���l�b�g�v��s�D�z�Ȃǂ�d��シ���Ƀg���l�������A�܂��͂��ˑS�̂Ƀx�^�����ɂ���Ȃǂ̍k��I�h���ɓw�߂܂��B

�m�a�C�n

�����ԕa(�����)

�Ǐ�Ɣ����v��…���ɕs���`�̃R�u������A�R�u����傷��Ɨ{�����̋z�����}������A�n�㕔�͓���������A���炪�������x��܂��B���a���������ꍇ�́A���n�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B

��…�y�ߎ_���x�̋����A�����ˍ͔|�A�A�u���i�Ȗ�̘A������}��܂��B��t�O�̐ΊD�`�b�\�̕��p�B

��a(��)

�Ǐ�Ɣ����v��…�n�ۂɋ߂������ɁA�͂��߂͐��Z��̔��_���ł��A�}���Ɋ��F�ɂȂ��ē�A���s���ēƓ��̈��L������܂��B�y�ߐ����������A��C���x�����������Ŕ������₷���Ȃ�܂��B

��…�A�������A���̕a���ۖ��x�̒ቺ��}��܂��B�܂����n���߂��̊������T����悤�ɂ��܂��傤�B�Ă͔̍|�ł͊��ԍL�����A���ʂ����悭���܂��B

���͕a�i���]�N�g�j�A�ۂȂ�)

�Ǐ�Ɣ����v��…�d�킵���^�l���A�����y�ߒ��ŕ��s(�o��O���͂�)������A��������o�肵����A�n�ە��������ς��A���т�Č͂�܂�(�o��㗧�͂�j�B

��…�d���ɕK�v�ȏ�̑��ʊ���������܂��B�r�����E�ې����̂悢���ō͔|���܂��傤�B