芝・病害・雑草情報

病害情報

葉枯病(犬の足跡)

■ 病状

ヘルミントスポリウム、ドリクスレラ、カーブラリア菌などによって、葉・葉鞘・ほふく茎に赤褐色の斑点を生じ、のち相連なって灰褐色化し枯死する。春から梅雨期と秋に発生し、とくに雨の多いときに多発する。

■ 防除

チッソ肥料の多用を避け、罹病した刈りかすは除去する。夕方遅くの潅水を避け、風通しをよくし、葉面はなるべく乾かすように心掛ける。

さび病

■ 病状

冠さび、葉さび、黄さび、黒さび病などがある。葉に鉄さびのような褐色の病斑を生じ、群生して葉全体や葉鞘にまで広がる。病斑は長いだ円形で、成熟すると黄褐色ないし、さび色の胞子を飛散する。比較的冷涼な春と秋に発生する。

■ 防除

日陰地で多湿な条件で発生しやすく、カリ不足、チッソ過多は被害を大きくするので避ける。風通しをよくし、葉に水滴が長く残らないようにする。

ブラウンパッチ

■ 病状

6月上旬ごろより発生し、最盛期は7〜8月。梅雨明けの急激な高温、多湿時に多発する。雲紋状黄褐色の斑点が現れ、次第に葉全体が紫緑色から褐色となってしおれる。罹病した部分は、枯れてパッチ状となる。全ての芝草に発生するが、品種による耐病性の差が大きい。

■ 防除

土壌酸度を矯正し、pHが6.0以下にならないようにする。透水性、通気性の改善につとめる。また、サッチの除去を行う。朝露の除去も有効。

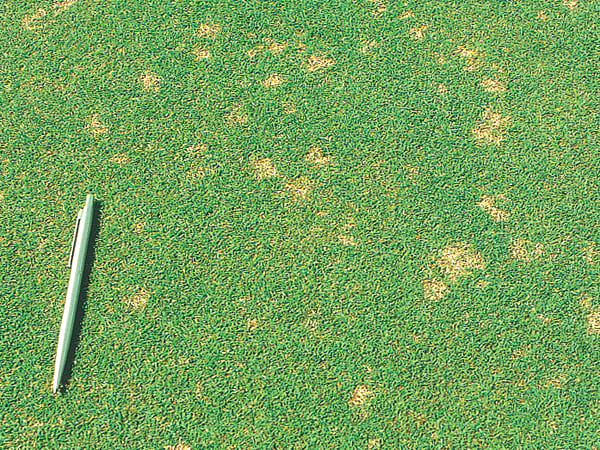

ダラースポット

■ 病状

病斑と健全部との境が暗赤褐色となる。初め、凹んだ数センチのパッチとなるが、被害が拡大すると不整形の大きな枯死部を形成する。5〜11月に発生するが、被害部の菌核が翌年の伝染源となる。

■ 防除

土壌の酸性を矯正し、チッソ不足に注意する。乾燥を避けるが、1回の潅水量を多くし、回数は控えめとする。刈りかすは取り除く。

雪腐病

■ 病状

本州の降雪地帯では雪腐褐色小粒菌核病、雪腐黒色小粒菌核病、紅色雪腐病が発生し、北海道ではこのほか雪腐大粒菌核病の被害が大きく、低湿地では褐色雪腐病も発生する。雪どけ後の芝生は葉が白色化し、大小さまざまな枯死部を生ずる。小粒菌核病は褐色あるいは黒色のケシ粒大の菌核を作る。紅色雪腐病は円形状の枯死部が淡桃色〜紅色となる。大粒菌核病の菌核は黒色ねずみ糞状でやや大きい。

■ 防除

越冬前の肥培管理により、芝草の抵抗力を高めておく。とくにチッソ不足は被害を大きくする。サッチ除去、コアリングも有効。根雪期間が長びくと被害が加速されるため、融雪資材の散布も効果的。薬剤防除は最も有効だが、根雪前の処理が原則。

フェアリーリング

■ 病状

きのこ類による病害。梅雨期に発生が多く、秋に被害が拡大する。初め直径10cmほどの濃緑色の部分が現れ、次第に拡大してリング状になる。リングの周辺部が生育旺盛な濃緑色となり、この近くにきのこを生ずる。毎年同じ場所に発生し、乾燥時にはリングの内部が枯死することがある。

■ 防除

15℃以上で発病し、高温期がもっとも激しい。サッチを除去し、通気性や透水性を高めて広がりを防ぐ。潅水、とくにコアリング後の浸透剤添加散水が効果的である。

ピシウムブライト・赤焼病

■ 病状

日本芝(コウライシバ、ノシバ)に発生する。春と秋の2回発生し、病勢は夏に衰える。茎葉部が侵され、病徴が進むと赤褐色から茶褐色となり、地際から抜けやすくなる。罹病した部分はパッチ状に枯れる。

■ 防除

過度のサッチ除去は発病を促す。過湿地で発生しやすいので、排水につとめる。モアなどの管理機械は水洗して他所への拡散を防ぐ。

リゾクトニア・ラージパッチ

■ 病状

日本芝(コウライシバ、ノシバ)に発生する。春と秋の2回発生し、病勢は夏に衰える。茎葉部が侵され、病徴が進むと赤褐色から茶褐色となり、地際から抜けやすくなる。罹病した部分はパッチ状に枯れる。

■ 防除

過度のサッチ除去は発病を促す。過湿地で発生しやすいので、排水につとめる。モアなどの管理機械は水洗して他所への拡散を防ぐ。

ピシウムブライト・赤焼病

■ 病状

ピシウム菌の種類によって、(1)低温期に発生し、萌芽を遅らせるピシウム春はげ症、(2)高温期に多発する赤焼病、(3)高温、多湿で日本芝に多発するピシウムブライトがある。赤焼病は低温で発生する菌も関与するので春〜秋まで発病する。芝生に不整形の退色部が現れ、枯死して褐色となる。

■ 防除

水分が多いと被害が拡大するので排水につとめ潅水時期にも注意する。

うどんこ病

■ 病状

うどん粉を振りかけたような病斑をつくる。胞子によって次つぎと伝播する。日陰地で風通しの悪い所に発生しやすく、春と秋に多い。刈り込みの少ないラフ、特に樹木の周辺に多発する。伝播力は強いが、よく刈り込んでいる芝生には少ない。

■ 防除

芝生の日当たり、風通しをよくするため、陰を作っている樹木を適宜せん定する。チッソの多用を避け、茂りすぎないように刈り取るが、極端な低刈りは避ける。

いもち病(グレイ・リーフスポット)

■ 病状

葉や茎の小さな褐色の病斑が急速に大きくなって楕円形となる。最大の病斑は葉全体を覆うくらいになり、強い損傷を受けた葉は枯死する。病斑は紫〜茶色の縁のある紫色〜灰色を呈する。最近では、ベントグラスやフェスク類、ライグラス類での発生報告が多い。いもち病は高温多湿が続くと発病が激しくなり、最適温度は25〜30℃とされている。若い植物での被害が大きく、とくにチッソ過多になると顕著になる。

■ 防除

本病に抵抗性の品種を選定する。防除には殺菌剤も有効である。管理面では乾燥、チッソ過多、土壌の固結、過度の葉の湿潤化、除草剤によるストレスを避けるようにする。

リゾクトニア春はげ症

■ 病状

春の萌芽が不揃いとなり、直径20〜60cmの不規則な円形病斑を生ずる。芝生は枯死し、根や地下茎が黒色を呈する。3〜4年目の低刈りした芝生に多発する傾向がある。

■ 防除

チッソ肥料の施用を控え目とし、刈り高を上げるようにする。コアリングをして土壌中に酸素を供給するとともに、サッチの除去を行う。

ピシウム春はげ症

■ 病状

2月下旬〜3月上旬に新芽の基部が軟腐し、3月下旬〜4月上旬には数m²におよぶ不定型パッチとなる。症状は強く、土壌が露出することもある。

■ 防除

コアリングを十分に行って、土壌の固結を緩和し、透水性を改善する。低刈りされた特定個所に発生しやすいので、刈り高を上げるようにする。

※登録農薬に関しては、こちらでご確認いただけます。→独立行政法人農林水産消費安全技術センター 農薬登録情報