インフォメーション

2022.12.07

年の瀬恒例!今年の野菜に関するアレコレを振り返る

タキイ種苗 「2022年 野菜の総括」

行動制限緩和の2022年、「野菜の摂取意欲」はさらに高まる。

野菜価格高騰への対策には、そろそろ限界も。

2022年4月の行動制限緩和後も一段と慎重な生活をし、

「外出」「外食」を減らし、「おうち時間」を活用して「自炊」を増やした人が多い結果に。

◎2022年、食べる機会が多かった野菜は1位「たまねぎ」 、2位「キャベツ」。4年連続不動のワンツー!

◎野菜の値段が高かったと感じた人の割合は、過去最高を記録。

タキイ種苗は、2022年の年末を前に、400人の男女を対象に「野菜」に関する調査(インターネット調査)を実施いたしました。本調査は(2015年~毎年実施)今年で8回目となり、今年ならではの「野菜」の世相を明らかにしました。「2022年の野菜の総括」として、ご報告いたします。

調査結果TOPICS!

-

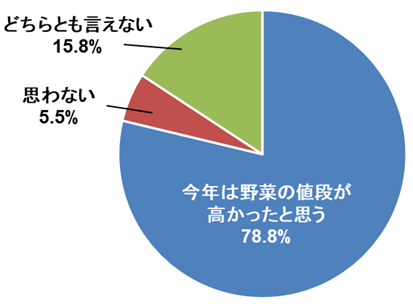

■ 食べる機会が多かった野菜は、4年連続で1位「たまねぎ」2位「キャベツ」。

昨年はトップ5圏外になっていた、「きゅうり」が3位、「トマト」が4位に返り咲き。

代わって、「もやし」がランクダウン、「にんじん」「ねぎ」がトップ5圏外になりました。 -

■「今年は野菜の値段が高かった」と感じた人の割合は過去最高に。

特に高いと感じたのが「たまねぎ」「トマト」「キャベツ」でしたが、これらは高くても買う野菜の上位にも入っています。

「たまねぎ」は価格の高騰からか、購入量が減った野菜でも1位でした。 -

■ 約8割が創意工夫して野菜を食べているものの、工夫の余地には限界も。

「スーパーで見て安いものを買っている」「もやしなど比較的安価な野菜で補足・代替している」「料理に必要な最低限の野菜のみ買っている」が不動のトップ3。一方、「工夫は特にしていない」が20%を超え過去最高になりました。

-

■ 2022年4月以降行動制限が緩和されても、一段と慎重な行動を続ける傾向が見られる

「外食の頻度」「外出の頻度」「運動する機会」は増えた人より、むしろ減った人の方が多くみられ、反面「自炊の頻度」「自宅で過ごす時間」「テイクアウト・出前での食事の機会」は増えた人が上回りました。

報道でよくみられる「3年ぶりの行動制限のない〇〇」とは逆の印象です。 -

■ 約6割が自分や家族がほぼ毎日料理している「内食派」

中食や外食も採り入れながらも自炊しているのは9割に達していて、行動制限緩和された今も自炊頻度はさらに増加傾向にあるようです。そんな内食派が知りたい野菜の情報は「保存のしかた」がトップでした。せっかく買った高い野菜を無駄にしたくない気持ちが表れています。

1. 2022年によく食べた「野菜」

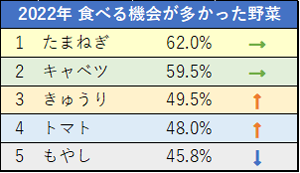

① 今年食べる機会が多かったのは、4年連続で1位「たまねぎ」2位「キャベツ」。

「きゅうり」が躍進、「トマト」は復活へ!

「2022年に食べる機会が多かった野菜」は、「たまねぎ」(62.0%)が4年連続の1位、「キャベツ」(59.5%)も4年連続で2位となり、トップ2の人気が継続しています。

一方、昨年は5位以下に低下していた「きゅうり」(49.5%)「トマト」(48.0%)が5位内に復活、代わって「もやし」(45.8%)がランクダウンする結果となりました[図1]。

■図1(トップ5、複数回答、N=400)

(※1) 参照:

- 「2018年の野菜の総括」https://www.takii.co.jp/info/news_181210.html

- 「2019年の野菜の総括」https://www.takii.co.jp/info/news_191209.html

- 「2020年の野菜の総括」https://www.takii.co.jp/info/news_201207.html

- 「2021年の野菜の総括」https://www.takii.co.jp/info/news_211207.html

2. 2022年の「野菜の値段と購入意向」

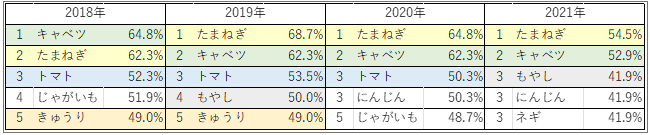

① コロナ禍が続く中で野菜価格の高騰を実感したのは過去最高の78.8%

コロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する急激な円安、エネルギー高騰に天候不順が相次いで発生した2022年、日常生活に欠かせない野菜の価格にも大きな影響が及びました。

今年は例年に比べて野菜の値段が高かったと「思う」と答えた人が大幅に増えた昨年の68.1%から10.7ポイント増え、78.8%の人が野菜の値上がりを実感していたことがわかりました。記録的豪雨や猛暑の影響で野菜の価格高騰実感が高まった2018年(77.7%)を上回り、過去最高となりました[図2]。

②「いつも買う野菜」なので「値段が高くても買う」が、「例年に比べて高いと感じた」 「購入量が減った」野菜の代表が「たまねぎ」。

食生活に欠かせないので高くても買っているものの、あまりに高いと購入量を減らさざるを得ない。野菜に掛かる支出の総額をセーブしたい購買行動を、「たまねぎ」が代弁してくれているかのような結果となりました。

■図3(トップ5、複数回答、N=400)

| 「例年に比べて高い」と感じた野菜 | ||

|---|---|---|

| 1 | たまねぎ | 48.3% |

| 2 | トマト | 32.5% |

| 3 | キャベツ | 32.0% |

| 4 | きゅうり | 26.3% |

| 5 | ブロッコリー | 26.3% |

■図4(トップ5、複数回答、N=400)

| いつも買う野菜 | ||

|---|---|---|

| 1 | たまねぎ | 56.8% |

| 2 | キャベツ | 54.0% |

| 3 | にんじん | 42.8% |

| 4 | じゃがいも | 37.8% |

| 5 | もやし | 36.8% |

■図5(トップ5、複数回答、N=400)

| 値段が高くても買う野菜 | ||

|---|---|---|

| 1 | たまねぎ | 45.0% |

| 2 | キャベツ | 33.3% |

| 3 | トマト | 26.0% |

| 4 | にんじん | 25.8% |

| 5 | じゃがいも | 23.5% |

■図6(トップ5、複数回答、N=400)

| 今年、例年に比べて 購入量が減った野菜 |

||

|---|---|---|

| 1 | たまねぎ | 10.8% |

| 2 | アボカド | 7.8% |

| 3 | トマト | 7.5% |

| 4 | じゃがいも | 7.5% |

| 5 | ほうれん草 | 6.0% |

| 5 | レタス | 6.0% |

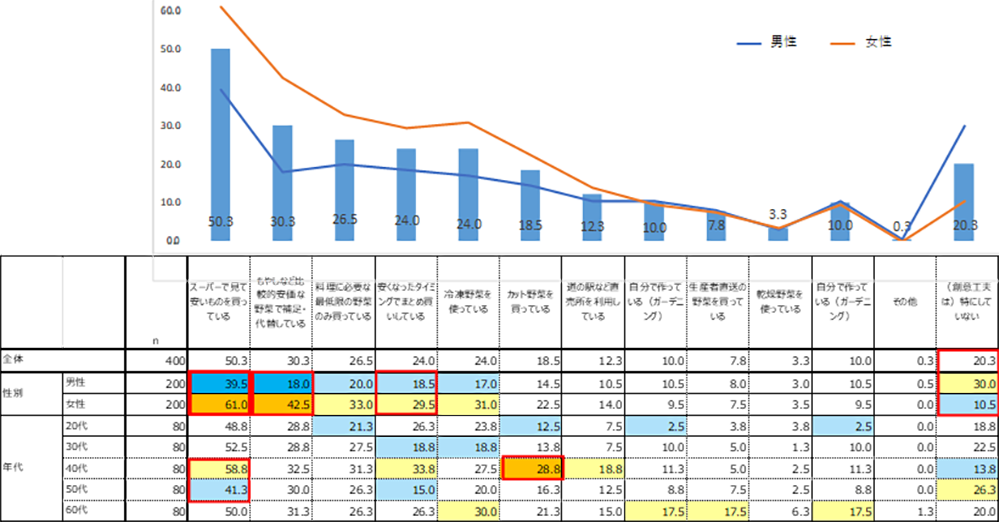

③ 価格が高騰しても、約8割が「工夫して野菜を食べている」。

ただ、工夫のしかたに新たなトレンドは見られない。

「野菜の価格が高騰した際に創意工夫していること」では、1位は「スーパーで見て安いものを買っている」(50.3%)でした。2位「もやしなど比較的安価な野菜で補足・代替している」(30.3%)、4位「安くなったタイミングでまとめ買いしている」(24.0%)など、価格高騰の中で少しでも安く買おうとする消費者の工夫が見て取れます。こうした傾向は、男性より女性に強く表れています。

そのほか、3位「料理に必要な最低限の野菜のみ買っている」(26.5%)とあり、購入量を抑え計画的な購入をされています。フードロス対策の観点からも、好ましい工夫かもしれません。上位5項目は、一部順位が入れ替わっているものの過去3年内容が同じで、工夫のしかたが固定化しているようです。

一方で、「特にしていない」が全体の20.3%%(男性:30.0%、女性:10.5%)に上っており、2020年の12.3%、2021年の18.4%から増加しています。もはやこれ以上、工夫のしようがないとのあきらめすら感じ取れます[図7]。

ウィズコロナになって「生活変化と野菜の摂取意向」

4月以降行動制限が緩和され、「3年ぶりの制限のない〇〇」のフレーズをニュースで聞くことが増えた2022年。

ウィズコロナに舵を切ったとはいえ、いまだ収束を見ないコロナ禍。生活行動は「一段と慎重」になっています。

■《2022年4月の行動制限緩和後》食事方法の変化について

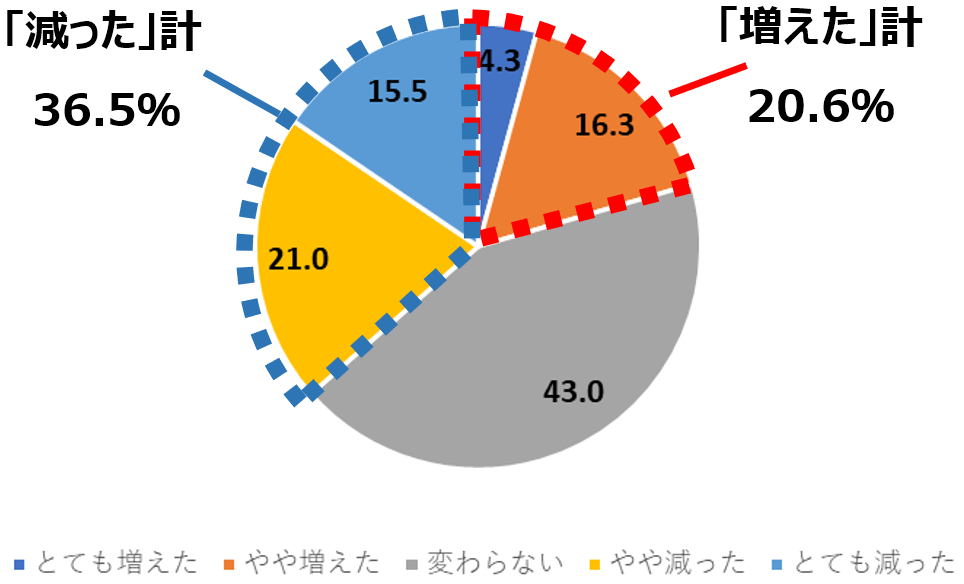

①外食「増えた」20.6%も、「変わらない」は約4割、「減った」は36.5に上る。

行動制限の緩和は、人々の「外食の頻度」にどの程度の影響があったのでしょうか。

「増えた」(「とても増えた」「やや増えた」合計:20.6%)が20.6%にとどまる一方、「変わらない」(43.0%)、「減った」(「とても減った」「やや減った」合計:36.5%)に上り、行動制限緩和後も、多くの人は未だ外食を控えるスタンスを変化させていないようです [図8]。

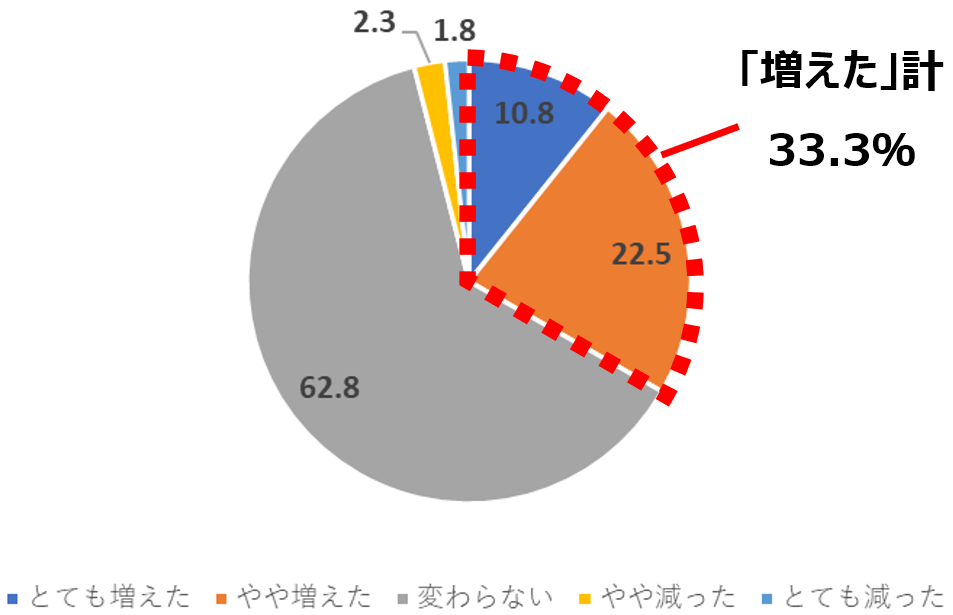

②行動宣言緩和後も続く「自炊の習慣」

外食を控える人が多いなか、「自炊の頻度」については「変わらない」(62.8%)が最も多く、「増えた」(「とても増えた」「やや増えた」合計:33.3%)人が3割を超え、昨年を上回りました。

一方、「減った」(「とても減った」「やや減った」合計:4.1%)人はほぼいないことがわかりました。行動制限緩和後も自粛期間中に根付いた自炊習慣がさらに浸透している様子がうかがえます[図9]。

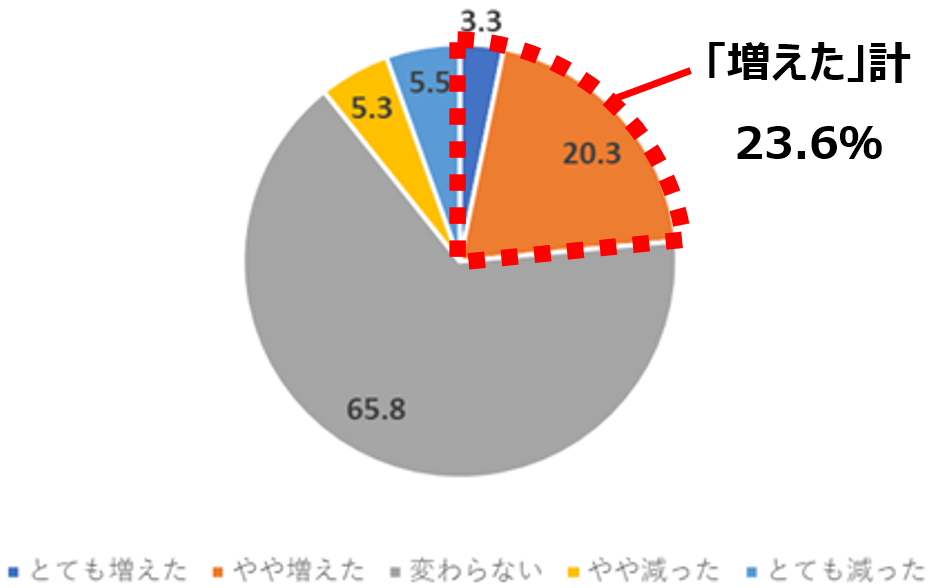

③「テイクアウト・出前」が増えた人は約2割。コロナ禍で食生活の変化が継続か

外食控えと自炊習慣を多くの人が続けているなか、「テイクアウト、出前での食事の頻度」については、「増えた」(「とても増えた」「やや増えた」合計:23.6%)は2割を超え、「変わらない」(65.8%)は約7割となり、コロナ禍で定着したテイクアウトやデリバリーの習慣が続いているといえそうです。

全体を通して、自粛生活で定着した新習慣が継続しているという結果になりました[図10]。

■《コロナ禍前〜行動制限中〜行動制限緩和後》野菜摂取行動の変化

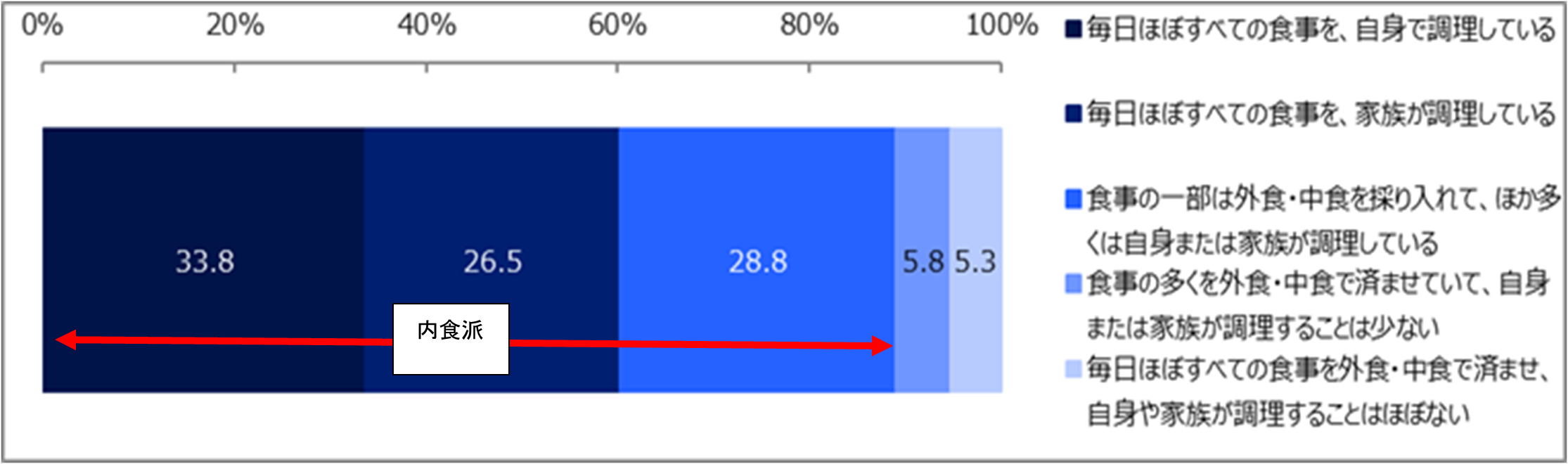

①毎日ほぼすべての食事を自分または家族が調理している「内食派」が、合わせて60.3%。

「一部は外食・中食を採り入れて、ほか多くは自身または家族が調理している」ほぼ内食派を加えると89.1%に上り、ほぼ9割が「自炊がメイン」との結果となりました。

コロナ禍が長期化し、自宅で過ごす時間が増えたことで、自炊が習慣化した結果かもしれません[図11]。

②行動制限が続いた期間も、行動制限が緩和されてからも、コロナ禍以前より「自宅での野菜の摂取量」は増加傾向に。

行動制限が続いた「2020年4月から2022年3月まで」とコロナ禍以前で、自宅での野菜の摂取量が「とても増えた」「やや増えた」を合わせると19.3%。

行動制限が緩和された「2022年4月以降」とコロナ禍以前の比較では、自宅での野菜の摂取量が「とても増えた」「やや増えた」を合わせると14.8%。ともに「とても減った」「やや減った」を上回っています。

ただ、行動制限が緩和された「2022年4月以降」は増えた割合が下がっています[図12]。

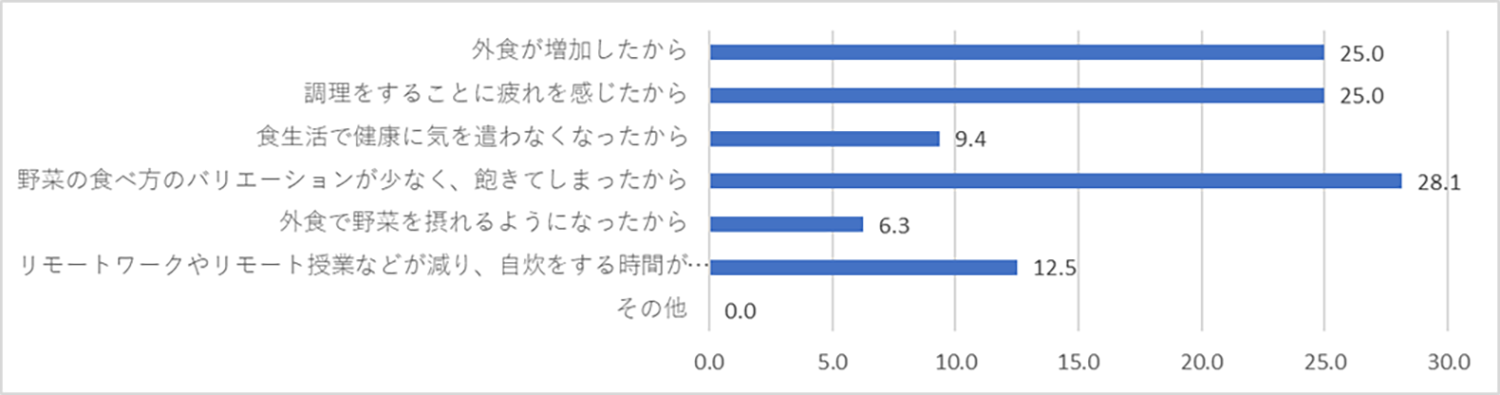

③自宅での野菜摂取量が減った理由は、「飽きてしまった」「外食が増加した」「調理疲れ」がトップ3。

「野菜の食べ方のバリエーションが少なく、飽きてしまったから」が1位で28.1%。25.0%で同率2位の「調理をすることに疲れを感じたから」と合わせ、自宅での「内食疲れ」を感じている人が多いようです。

同率2位の「外食が増加したから」(25.0%)、4位の「リモートワークやリモート授業が減り、自炊する時間が無くなったから」(12.5%)のように、自宅で野菜を摂取する機会が減ったことも要因にあげられます[図13]。

食生活にもっと野菜を採り入れるために

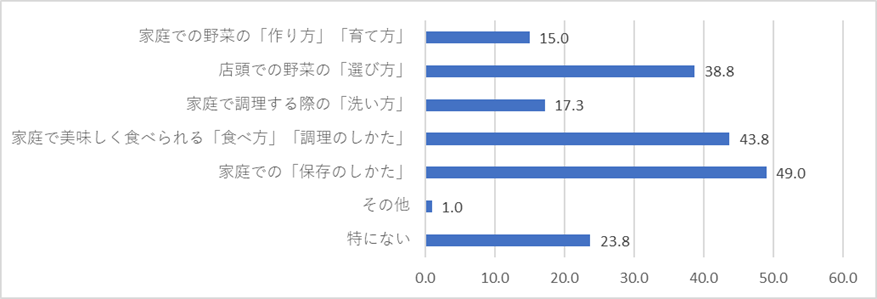

① 野菜について知りたいのは「家庭での保存のしかた」が1位。「食べ方/調理のしかた」「選び方」がトップ3。

野菜を買い過ぎてしまったり、保存中に腐らせてしまった経験が多いのか、「保存のしかた」に関心が高まっています。2位「食べ方/調理のしかた」、3位「選び方」は、野菜を美味しく食べたいとの意欲の表れと見てとれます。

前問で摂取量が減った理由トップが「野菜の食べ方のバリエーションが少なく、飽きてしまったから」だったことから、飽きが来ないようバリエーションを身に付けることが、野菜摂取の機会増加につながりそうです[図14]。