���ׂ�

- �z�[��

- ���ׂ�

- [���] �C���X�g�ƒ�؉�

- �X�C�J

�C���X�g�Ō��� �ƒ�؉� �i�ڕʖ�؍��

��^

��^

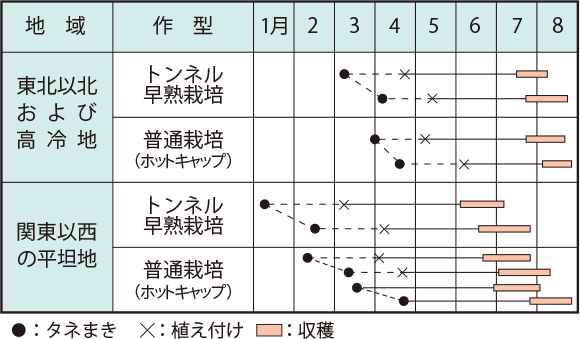

�I�n���ʍ͔|�ƃg���l�����n�͔|���ł��܂��B�I�n���ʍ͔|�ł͒x�����قڂȂ��Ȃ�A�T�N���i�\���C���V�m�j�̖��J������P�J���ȓ��ɁA�z�b�g�L���b�v���Ƀ^�l�܂��A�܂��͐A���t�����܂��B�g���l�����n�͔|�ł͘I�n���ʍ͔|������P�J�������A���t���܂��B

���F�֓��Ȑ��̑����m���݂���ё����m�����ł͊֓��Ȑ��̕��R�n�������`�P�J���̑��܂����\�ł���B

��c

��c

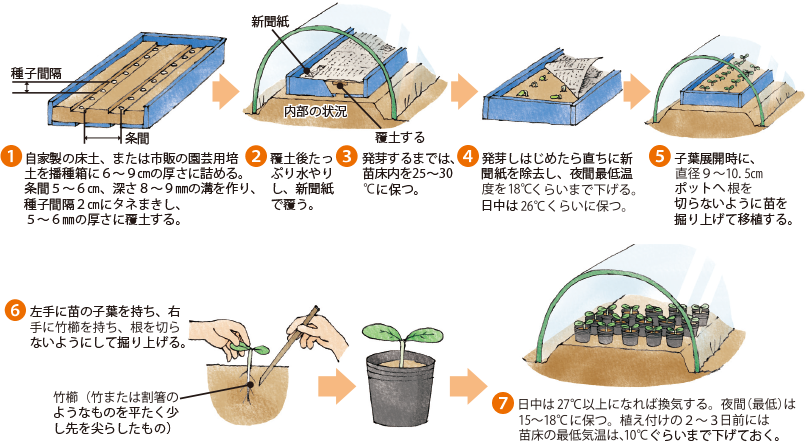

�d�M�����Ń^�l�܂��A��c���܂��i��2�}�j�B�����͌����ł��邾��������A�i�s�j���L�т����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��B�ڐA���O�ɂ̓|�b�g�̉��x��d�픠�������߂ɂ��ĕc���ڐA���܂��B�c�ƕc���d�Ȃ荇���ƌ��s���ɂ��n��ȕc�ɂȂ�̂ŁA�|�b�g�̊Ԋu���L���܂��B�A���t�������O�����c���x������ɉ����A�A���t���ꏊ�̉��x�Ɠ����܂łɉ����܂��B

�A���t������

�A���t������

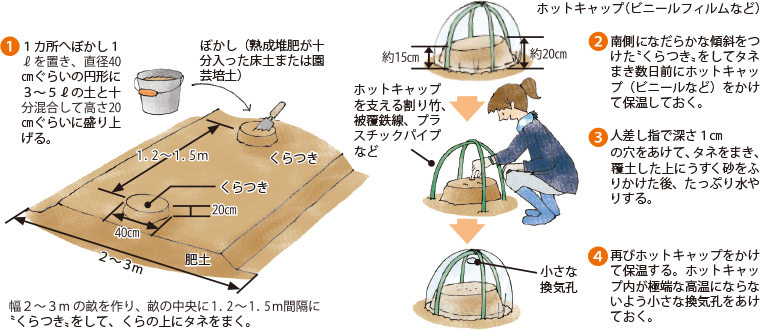

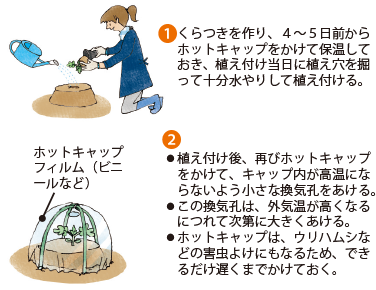

�A���t���̂P�J���O�ɁA�͔��10�u������50�s�ƁA�y��_�x���������邽�߂̐ΊD���{�p���ď\���k���܂��B�A���t���̂Q�T�ԑO�Ɍ�����{�p���Đ�����������A���̒����ɈƁi����j��z�i�j���i���y�j�A�z�b�g�L���b�v�����ĕۉ����܂��i��3�}�j�B

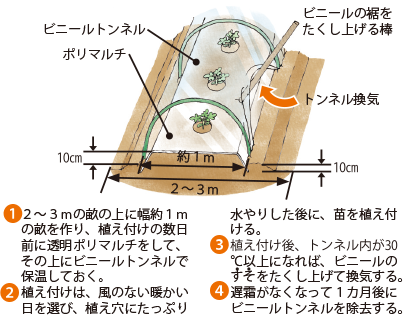

�������A�Y�b�L�[�j�Ƃ�Ȃ��J�{�`���́A����1.8���A���ԂP�����炢�Ƃ��܂��B�g���l���͔|�ł́A������������A�|���}���`��r�j�[���̃g���l���𑁂߂Ɏ��{���Ēn�������߂Ă����܂��i��4�}�j�B

�{��

�{��

�z��͂������̂Œǔ��̂̎{�삪���S�ł���A����̂�肷���ɒ��ӂ��܂��B

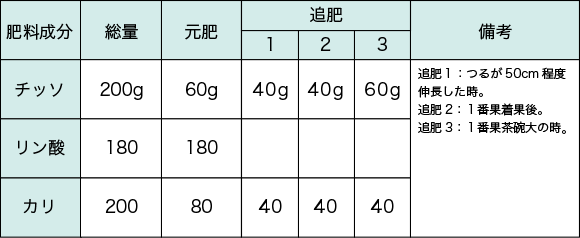

10�u������`�b�\180�`250���A�����_150�`250���A�J��150�`250�����{�p���܂��B���̂����A�����_�̂قƂ�ǁA�`�b�\����уJ����40�����x������Ƃ��A�c���ǔ�Ƃ��Ď{�p���܂��B

�ΎR�D�y��ł̓����_���s���������Ȃ̂ŁA�����_��20�����x���p����B

�A���t��

�A���t��

���܂�

���܂�

�^�l��30�����炢�̂ʂ�ܓ���10���Ԓ��x�Z�Ђ�����A���̂܂܃^�l�܂����邩�A���邢�͍É肳���܂��B�É�ɂ́A�G�炵���e�B�b�V���y�[�p�[�Ƀ^�l���݁A�����ȃ|���܂ɓ���Đl���Ő����ԉ��߂�Ƃ����ȈՂȕ��@������܂��B�É肵���^�l�͊������Ȃ��悤�ɂ��ăz�b�g�L���b�v���̂���ɂ܂��܂��i��3�}�j�B

���璆�̊Ǘ�

���璆�̊Ǘ�

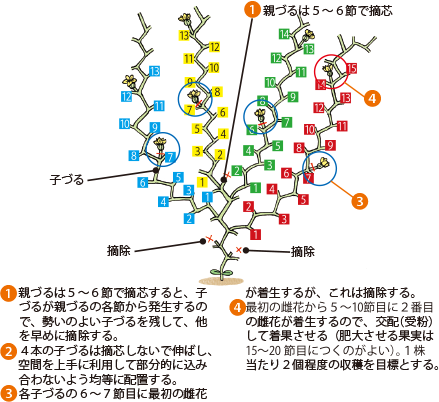

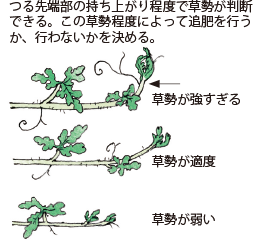

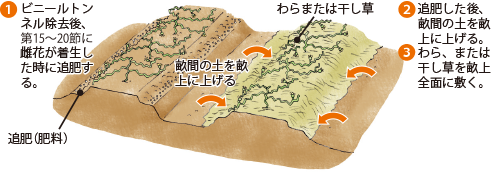

�{�t�T�`�U���œE�c���܂��B�����̎ア�q�Â�͑��߂ɓE�����A�����������A��������q�Â�S�{��L���A�邪�d�Ȃ�Ȃ��悤�ϓ��ɔz�u���܂��i��6�}�j�B���Ԃ̊J�ԓ����ɂ͌������m���ɂȂ�悤��z���܂��i��7�}�j�B������A�s�ljʂ̑���15�߈ȓ��̉ʎ��͑��߂ɏ������܂��B

�ǔ�́A�}���`�����Ȃ��ꍇ�͂R��A�}���`������ꍇ�͂Q��ɕ����čs���܂��B�}���`�����Ȃ��ꍇ�́A��P��ڂ��邪50�p���x�L���������A��Q��ڂ��P�ԉʂ̒��ʎ��A��R��ڂ��P�ԉʂ����q��̎��ɒǔ삵�܂��B

�}���`�������ꍇ�͑�P��ڂ��P�ԉʂ̒��ʎ��Ƃ��܂��B�P����ǔ�ʂ́A�`�b�\�ƃJ�����e�X10�u������40�`60���Ƃ��܂��B�����_��ǔ�Ƃ���ꍇ�́A��P��ڂɂ��ׂĎ{�p���܂��B�������A�ǔ쎞���A�ǔ�ʂ͑������݂Ē������܂��i��8�}�j�B��������������ꍇ�͒ǔ쎞����x�点����A�ǔ�ʂ����Ȃ������肵�܂��B

�܂��A�J�ɂ��s�t�ւ̓D�̕t���A�y�̌Ō��A�y�̊����Ȃǂ�h�~���邽�߂ɁA��̐L���ɂ�Ă��⊱������~���܂��i��9�}�j�B

��ȕa�Q��

��ȕa�Q��

�a�Q�ł͉u�a�i�����т傤�j�A�Y�s�i���j�a�A��͕a�A���ǂa�Ȃǂ��������܂��B�Q���ł̓E���n���V�A�A�u�����V�ށA�n�_�j�ނȂǂ��������܂��B

���n

���n

���n�K���̔���́A�ʔ�̐F�A�ʎ��̑ʼn��A�����Ђ��̌͂�オ����x�Ȃǂ��Q�l�ɂȂ�܂����A�J�Ԍ�̐ώZ���x�i�����ϋC���̐ώZ�j�ɂ��ڈ����Ó��ł��B�J�Ԃ��琬�n�܂ł̐ώZ���x�͑�ʎ�1,000���ȏ�A���ʎ�750���ȏ��K�v�Ƃ��܂��B

�ώZ���x���琄�肵�Ē����n���̕��R���ɂ�����J�Ԃ��琬�n�܂ł̓����́A��ʕi��ł́A�T���J�ԂŖ�45���A�U���J�ԂŖ�40���A�V���J�ԂŖ�35���Ǝv���܂��B���ʕi��ł͂�������T�`�V���������n���܂��B