�܍͔|�Ɍ����������ߖ�͔̍|���@

�C�`�S

10���c�̐A���t��

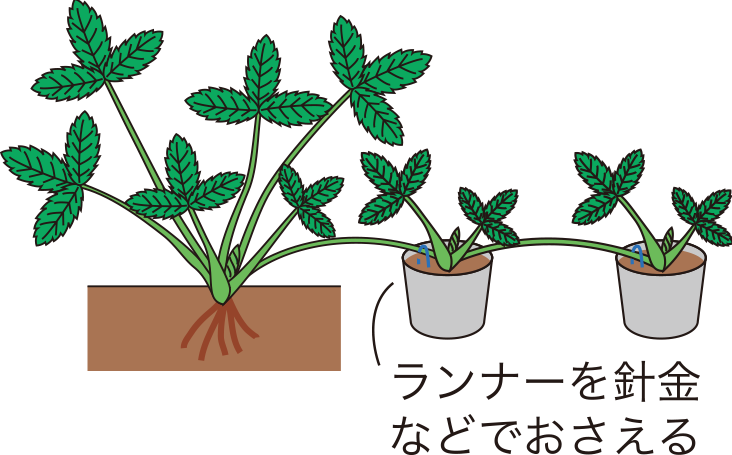

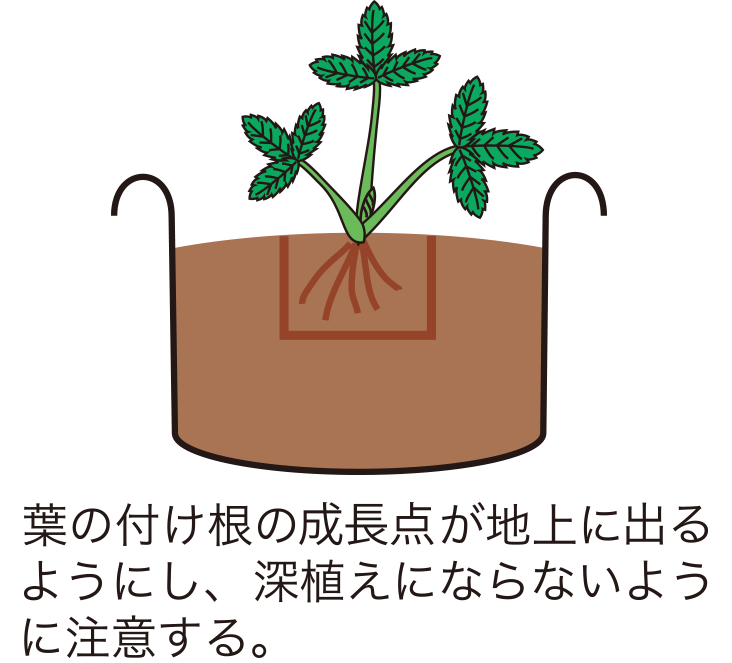

�ʎ��̎��n���I����āA�������璷���L�юn�߂������i�[�̐�ɂł��鏬���ȐA���̂𗘗p���āA�c������܂��B�����i�[�̐�̐A���̂̉��ɔ|�{�y����ꂽ�����ȃ|���|�b�g�i���a�X�p���x�j��u���āA�A���̂̒����ɐj���ȂǂŌŒ肵�A�\���Ɋ������Ĕ����𑣂��Ă��̂܂܁A���̃|�b�g�ň�c���܂��B�������A�e���ɕa�C������ꍇ�͕a�C�܂ň����p���ł��܂��̂ŁA���|�X�Ȃǂœ��肵�����S�ȕc��A���t���邱�Ƃ��������߂��܂��B

���̂悤�ɂ��Ĉ�Ă��A���邢�͍w�������C�`�S�̕c�́A�[�A��������ĂP�܂P�{�A���ɂ��܂��B

�ȒP�Ȕ���c

�C�`�S�̐A���t�����@

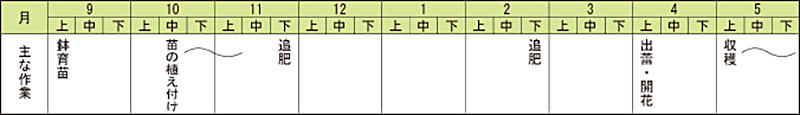

11���`�T���ǔ�E�o�Q�E�J�ԁE���n

���̖�Ɠ��l�ɁA���炩���ߗL�@�z���엿�Ȃǂ��P�ܓ�����30g�^���Ă������܂ɒ�A���ꂽ�C�`�S�̕c�́A�V����L���Ȃ���V�t�����ɓW�J���Ă����܂��B�����āA�H�̒ቷ�E�Z�������ɂ���ĉԉ蕪�����܂��B�H���[�܂�A�ቷ�E�Z����Ԃ�����ɋ��܂�ƁA�x���ɓ���܂��B

�~�̊��Ԃ͋x����ԂŐ��炪��~���Ă��܂����A�����ԓ~�̒ቷ�ɂ������Ƃɂ���āA�x�����Ŕj����āA�������ĊJ���܂��B�Ȃ��A�C�`�S�̋x���Ŕj�ɕK�v�Ȓቷ�v���ʁi5���ȉ��̐ώZ���x�j��300�`500���ԂƂ���Ă��܂��B

�C�`�S�̍��͐��Ŋ����Ɏア�̂ŁA�~�G�ł��y�됅����K�x�ɕۂ悤�ɊǗ����A11�����{�ƂQ�����{����ɒǔ�Ƃ��āA15g���x�̗L�@�z���엿�Ȃǂ�����ɗ^���܂��B

�x�����炳�߂����͐V�����W�J����t���������āA�t���͒����A�t�g�̗t�ʐς��L���t���W�J���Đ���������ɂȂ�܂��B�����āA�S���ȍ~�ɏo�Q�E�J�Ԃ��A�T���ɂ̓C�`�S�̉ʎ������n���Ď��n�ł��܂��B