袋栽培に向くおすすめ野菜の栽培方法

ナス

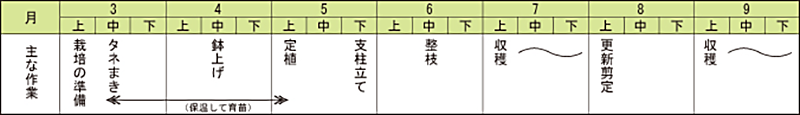

3〜5月タネまき〜支柱立て

苗を5月に定植する場合、3月中旬以降にタネまきをします。苗の子葉がしっかりして、本葉が1〜2枚出てきたときが鉢上げ適期です。

ポリ鉢で育苗された苗が、葉を5枚以上展開して育ってきたら、1袋に1本の苗を深植えにならないようにして植え付けます。定植したナスは5月下旬ごろから1番花が咲き始めますので、このころまでには支柱立てを済ませておきます。

6月整枝

6〜7月にかけて次々と花を咲かせて大きく生長します。ナスは肥料をたくさん吸収しますので、肥料を切らさないように十分に与えます。

袋栽培では主茎のほか、1番花のすぐ下のわき芽、その下のわき芽の計3本の枝を残し、それらより下のわき芽を摘み取って、3本仕立てとして支柱に誘引します。

潅水は、株の生育に合わせて量を増やしていきます。

7月収穫

大きく生長した株は、枝の生長とともに果実も次々について大きくなります。

1番果の果実をいつまでも枝につけたままにしておくと、枝の方に栄養分が行き届かなくなり、その後の草勢が衰えてしまいます。2番果以後は、果実の生長を毎日観察しながら、少し小さいうちに収穫する方が、より多くのナスを収穫できます。大きくならない石ナスは早めに摘果しましょう。

8月更新剪定

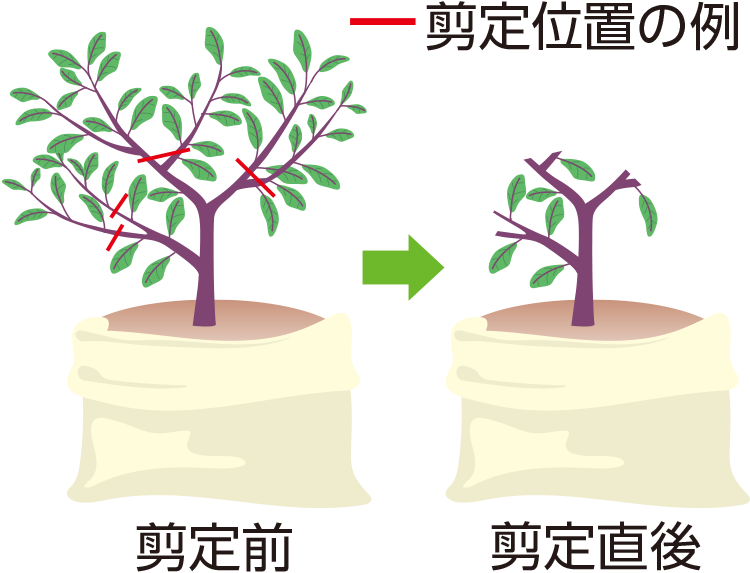

暑さによって株の勢いが弱ってきた8月上旬ごろに、収穫を休んで、新しい枝を出させるために、図のように思い切って枝を切り落として更新剪定を行います。

更新剪定をした後、有機配合肥料などを1袋当たり約30g与えて草勢の回復をはかり、9月から秋ナスを収穫します。

ナスの更新剪定