調べる

- ホーム

- 調べる

- [野菜]野菜なんでも百科

- [果菜類]ナス

野菜なんでも百科

ナス

種 |

発芽 |

花 |

なり姿 |

ナスの家系図(出身地)

インド原産と推定されます。インド東部に産するSolanum insanum L.が原産とする説があり、バビロフによれば中国が二次変異中心であるとされます。中国の斉民要術(405〜556年)に茄子栽培、採種のこと、水湿を多く要することなど述べられています。

ナスが日本に上陸したのは?

わが国に渡来した歴史は古く、天正勝宝2年(750年)茄子を進上したという記録があります。延喜式(藤原928年)の耕種園圃の部には営茄のことが詳説してあり、重要野菜であったらしいことがうかがえます。

ナスのことわざ

“一富士、二鷹、三ナスビ"

“嫁に食わすな秋ナスビ"

“ウリの木にはナスビはならぬ"

“おやじの小言とナスビの花は千に一つの無駄が無い"

“女房を質においても初ナス、初カツオ"(ナスを将軍に献上するのが若葉の香る5月始め)

ナスの分類

| 分 類 | 品 種 | 特 性 |

| 千成ナス | 蔓細千成、真黒、山茄、江戸茄、橘田、古河、帯紫、アーリードワーフパープル、ドワーフジャパニーズ、バイオレット | 植物体小さく、横繁性、果実は小卵形。 |

| 長ナス | 佐土原長茄、宮崎長茄、博多長、久留米長、高木長、熊本長、長崎長、薩摩長、津田長、大阪長、燕長、仙台長、川辺長 | 多くは強勢、立性、晩生、肉質は粗い。 |

| へびナス | 支那大長、清国大長、清国水茄、スネイク | 植物体中位、果形非常に細長い。 |

| 丸ナス | 巾着、大丸、芹川、大仙丸、加茂 | 植物体大きく茎太く立性、果実中〜大。 |

| 白ナス | 鹿児島白茄 | 果実白く、植物体はアントシアンの発生がなく緑色。果実は大きく晩生。 |

| アメリカ大ナス | ブラックビューティ、ニューヨークパープル、ジャイアントラウンドパープル、マンモス | アメリカに多く植物体大、果実大型。 |

| 青ナス | 明治の初年中国から導入されたもののようで、果実もへたも葉も紫色を欠き奈良漬に利用される。 |

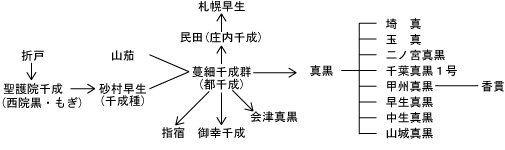

わが国のナスの品種改良(真黒系の分化―高橋)

ナスの住みやすい環境

果菜類の中でも、特に高温性の作物です。

発芽適温

20〜30℃とされ、最低限界温度は11℃、最高限界温度は35℃です。ナスの種子は変温操作(昼間30℃、夜間20℃)をするとよくそろって発芽します。

生育適温

昼23〜28℃、夜間16〜20℃。最低限界7〜8℃で、霜には非常に弱くマイナス1〜マイナス2℃で凍死します。最高限界は40℃です。

根の伸長適温

28℃、最低8〜10℃、最高38℃。根毛発生の最低は12℃、最高38℃です。

花粉の発芽、発芽管の伸長

適温は20〜30℃で、最低限界温度は15〜17℃、最高限界温度は35〜40℃です。

光飽和点

約4万ルクスと果菜類のうちでは割合低い部類ですが、弱光下では軟弱徒長となり、花の発育が悪く、落花は多く、果実の発育は悪くなり、果実の着色も劣ります。ほかの野菜に比べて、着色のため特に紫外線を必要とします。

ナス花芽分化および開花結実の生理生態

| (1) | 花芽分化 一般に播種後30日ごろの本葉2〜3枚展開、草丈4cmぐらいの時に花芽を分化し、8〜9葉で第1花を着花します。その後5日ぐらい遅れて第1花の2節上に第2花の分化が認められます。 子葉展開後30日の6〜7葉苗では、6花の分化が認められ、第1花の着生している主茎上に3花、第1花のすぐ下の第8節のわき芽が伸長した第1側枝上に1〜2花、その下の節位の第7節から発生した第2側枝上に1花の分化が認められます。 子葉展開後40日の10葉苗では、21〜23花の分化が認められます。 子葉展開後50日の12〜13葉苗の第1花開花時では、48〜50花の分化が認められます。 実際栽培では3本仕立てがとられ、第1花の開花期までの育苗期間中に36〜37花の花芽が分化していることになります。

|

||||||||||||

| (2) | 開花、結実の生理・生態

|

||||||||||||

|

|||||||||||||

| (3) | 開花結実の条件

|

||||||||||||

| (4) | 花の形態と結実との関係 正常花は大型で色濃く、花柱が長く、開花時には柱頭が葯の先端より長く突出しています(長花柱花)。そのため柱頭上に容易に受粉されます。しかし短花柱花は柱頭が葯筒内に隠されており、花粉粒はほとんど葯筒内に落花することがなく、柱頭上に受粉される機会が極めて少なくなります。 |