エダマメ

地ごしらえ

日当たりや風通しがよければ、土質はあまり問題になりませんが、粘土質で保水性のよい所なら申し分ありません。土の乾燥を防ぐため、多めの堆肥を苦土石灰とともに施し、粗起こしをしてpHの調整を行います。土壌のpHの適応範囲が広いので、特に石灰を多く施す必要はありません。タネまきの10日くらい前に、元肥を全層に施しておきます。肥料もほかの野菜ほど多く要求しないので、野菜作りの後作で肥料分が残っているようなら、量は少し控えます。特に、エダマメはチッソ分が多いと、茎葉が大きくなりすぎて、マメのつきと肥大が悪くなります。肥えた畑では、施肥量は少なめにします。畝幅120cm、高さ20cm程度の畝を立て、排水が速やかにできるよう工夫しておきます。

マルチングは発芽を促し、雑草の発生を抑えるのに有効です。マルチングをするときは、畝立て後にひと雨降って、土が湿っているうちに行っておくと水分が安定します。

間引きと補植

本葉が1枚出たころ、発芽遅れやくっつきすぎた苗を間引いて、1カ所2株にそろえます。発芽しなかった箇所や1株しか発芽しなかった所には、ていねいに間引き苗を掘り上げて補植し、十分に水やりしておきます。

-

本葉が1枚のころ、1カ所2株に間引く。

追肥、中耕、土寄せ

マルチングをしているときは全量を元肥として施しておくので、追肥の必要はありません。施肥料は70〜80%にしておきます。倒伏防止に土寄せができないので、所々に短い支柱を立て、ビニールテープを張って倒伏を防ぎます。

-

2回目追肥のころの生育状況。

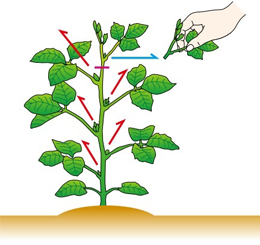

摘芯

水やり

開花始めごろから結実期にかけて乾燥すると、莢つき実入りが悪くなるので、畝が乾き切らないよう水やりに注意します。マルチングをしてあれば、それほど乾きを心配することはありません。

鳥害防止

やっかいなハトの食害は、不織布や寒冷紗をベタがけするか、タネまき直後から本葉2〜3枚に育つころまで、タネのまき条の上15cmくらいの高さに糸を張ったり、防鳥ネットでトンネルをかけたりして防ぎます。

収穫

莢の色が鮮やかな緑になり、マメがふくらんで、指でつまむと莢からマメが飛び出るころが収穫期です。適期は3〜7日と短く、遅れるとマメがかたくなり、品質も落ちてきます。

一時期にたくさん収穫したときは、少しかためにゆでたものを莢のまま、あるいは豆だけにして急速冷凍しておけば、冬になってもおいしく食べることができます。

移植栽培

ハトの被害を回避する目的や、輪作の都合によっては、苗作りをして畑に植え付けることも可能です。深さ10cm程度のポリトロ(育苗)箱に、育苗用培土など(トロ箱当たり苦土石灰25g、化成肥料15gを混合)を入れ、条間5〜6cmで、タネを2〜3cm間隔にまき、たっぷりと水やりをしておきます。その後、発芽するまでは水やりせず、発芽してからやるようにします。育苗日数は25〜30日です。そのほかの作業は、直まきと同様にしておきます。

栽培のポイント

1.品種選びも大切

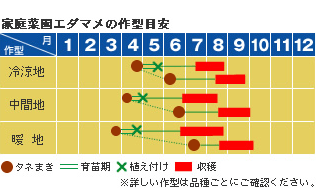

4月下旬〜7月上旬までタネまきができますが、早まきには早生種を、遅まきには晩生種を利用します。

2.多湿条件が好ましい

温暖・多湿な気候を好み、生育適温は20〜25℃で、15℃でも順調に生育を続けます。開花期の多湿は好ましく、乾燥すると莢数の減少および空莢の増加が見られます。

3.日長より温度

エダマメとして利用されているダイズは、主として夏ダイズ型と中間型です。夏ダイズ型は開花・結莢が温度に影響され、日長感応性が低いので、早まきしても温度が保たれていれば順調に生長します。

4.土壌はそれほど選ばない

強度の酸性土壌はよくありませんが、適応性の幅は広く、弱酸性土でもよく育ちます。

5.全量を元肥で施用

タネまきから収穫までの生育期間が比較的短いうえ、生育後半はあまり肥料を必要としません。そこで、施用量を全量元肥とし、全層施肥の施肥法をとるようにします。