�R�c���ƒ�؉�����

�`Dr.���ډ����Ł`

��̃��J�j�Y���`�ԉ蕪���`

�ԂƂ͉��ł��傤�H

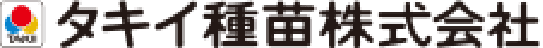

��ς������Ȏ���ł����A�ԉ�Ƃ͋�̓I�ɉԂ̌`�����Ă�����̂ł͂���܂���B���܂Ő����_�ŗt���`����Ă������̂��A�Ԃ��`���悤�ɐ������ω������i�K����A�ԉ肪���������Ƃ����܂��B����܂ŗt���`�����Ă����Ƃ���ŁA�`�̕ς�����t�̌`�����n�߂�킯�ł��B�`�̕ς�����t�Ƃ́A�ӁA�ԕفA�Y���ׁA�����ׂƌĂ����̂ŁA�����̂��āu�ԗt�v�ƌĂ�ł��܂��B�ӁA�ԕفA�Y���ׁA�����ׂ͗t���`��ς����i�ϑԂ����j���̂Ȃ̂ŁA�Ԃ��s�̐�i�����_�j��t���i�킫��j�ɂ��̂́A���̂��߂Ȃ̂ł��B

�Ƃ��낪�A�P�J���Ɉ�����Ԃ����̂��Ƃ����A�����ł͂���܂���B�ԉ肪���炷��i�K�ŕ����̉Ԃ����ꍇ������܂��B������u�Ԗ[�v�ƌĂт܂��B�g�}�g�Ȃǂ͂��̓T�^�I�Ȃ��̂ŁA�ԍ[�i�s�j�����X�Ǝ}����������A���̐�ɉԂ�����̂ł��B

�g�}�g����Ă��l�Ȃ�A�K���o�����Ă�����Ǝv���܂����A��ς悭������Ƃ��A�Ԗ[�̐�[����s���L�тėt�����邱�Ƃ�����܂��B����͉ԍ[�̐�[�̉肪��c�Ԃ�����ėt��ɂȂ������߂ɔ������錻�ۂł��B�͔|��̓`�b�\�ߑ��������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A���̌��ۂ����Ă��A�Ԃ͗t�ɂȂ�ׂ����̂��A�̓��̃z�������̉e���ŕω��������Ƃ��������Ă��܂��B

��1�}�ԉ�̕����E����̉ߒ��͎��}

�Ԃ͂Ȃ��炭�̂ł��傤�H

��̌s�t�͂��������ɐ��炪�i�ނ̂ł͂Ȃ��A�h�{��Ԃ������Ȃ�Ήԉ�����A�^�l�𑁂��Ȃ点�悤�Ƃ��܂��B�L���E���͒ቷ�ʼnԉ肪�ł��₷���Ȃ�܂����A�h�{��Ԃ������ꍇ�ɂ͗t���\���ɑ����Ȃ��ŁA�s���ɉԉ肾�������悤�ɂȂ�܂��B���ꂪ�����c�ł��i �ʐ^1�j �B�����c�ɂȂ�Ηt�̐����������Ȃ�A�Ԃ�����ł��Ȃ��ŗ��Ԃ��܂��B�����ŁA���߂ɒǔ�����āA�h�{��Ԃ��悭���Ă��܂��B

�ʐ^1�L���E���̂����c

�ʐ^2�����c�ɂȂ����I�N��

�I�N���������c�ɂȂ�܂� �i�ʐ^2�j �B�����������Ȃ錴���͓��ƕs���A�C���ቺ�A�ɒ[�Ȋ����E�ߎ��ɂ�鍪���݁A�엿�s���Ȃǂł��B�����Ń^�l�܂��́A�C����15���ȏ�ɂȂ��Ă���ɂ��܂��B�Ԃ���̗t�������Ȃ��Ȃ�����Ԃł́A�ǔ����������܂߂ɂ��܂��B�܂��A�I�N���͔̍|�Ŕ엿�̑S�ʂ�����ɂ���ƁA�h�{�ߑ�����{�P�ɂȂ�A�Ԃ��������Ȃ�܂��B����͎{��ʂ̂R���̂Q�Ƃ��A�R���̂P��ǔ�Ƃ��܂��B

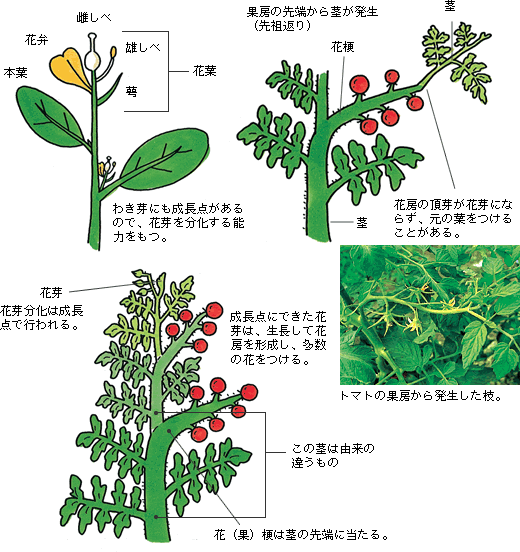

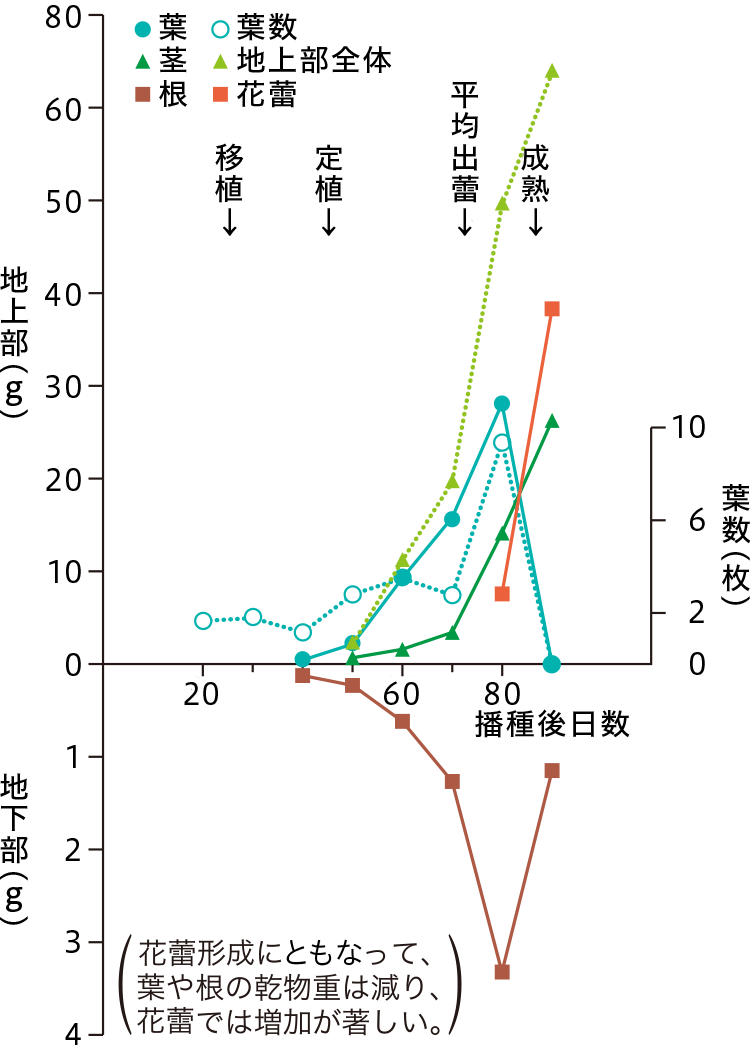

�i�X�͉Ԃ̎����ׂ̌`�ŁA�h�{��Ԃ����f�ł��܂��B�h�{��Ԃ�������������ƁA�����ׂ̉Ԓ����Z���Z�Ԓ��ԂɂȂ�A�E���s�ǂɂȂ藎�Ԃ��܂��i��2�}�j�B�ǔ������ƂƂ��Ɋ����������P���A�f���̂悢�Ԃ��炩����悤�ɂ��܂��B

��2�}�i�X�͎����ׂʼnh�{��Ԃf

�i�X�̉Ԃ͉������ɍ炫�A�₭�̐�[���J���ĉԕ����o�Ă���B

�Ԃ��炩�������ʍƍ炩�������Ȃ��t����

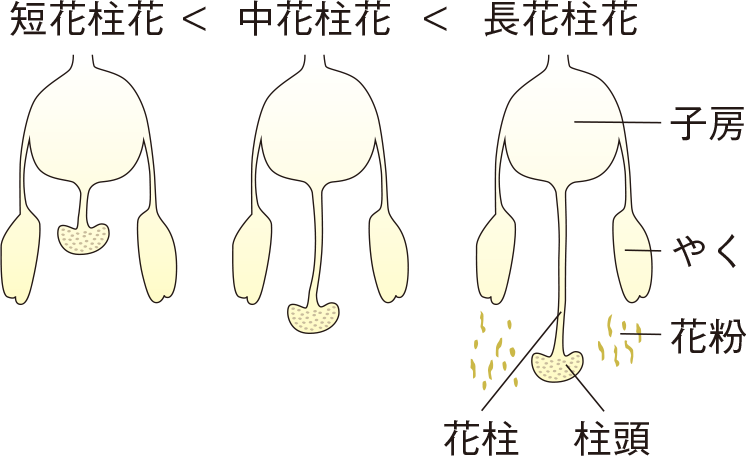

�ԉ肪���ƁA����܂ō���s�t�Ɉړ����Ă����{���́A�ԉ�ɏW�����Ĉړ�����悤�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�A�u���b�R���[�͉��Q���ł��邱�납��n�㕔�̏d���A���ɉ��Q�̊����d���������܂����A�t�⍪�͋t�Ɍy���Ȃ�܂��i��3�}�j�B

�܂荪��t�ł́A���n���鍪��s�t�ɗ{�����������A�i���������Ȃ�܂��B�����ŁA�_�C�R���A�L���x�c�Ȃǂ̗t���ł́A�ԉ�����Ȃ��悤�ɍ͔|�Ǘ������܂��B����g�}�g�A�i�X��u���b�R���[�Ȃǂ̉ʍ�ԍł́A�ϋɓI�ɉԉ����������ƂƂ��ɁA�s�t�������ɔ��炳���邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�܂��B

��3�}�u���b�R���[�̉��Q�`���ɔ������ʕʂ̊����d�ω�

�Ԃ��ł���d�g�݂Ƃ����}���鏈���́H

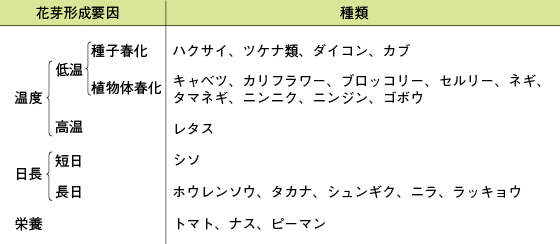

�ԉ���`��������v���Ƃ��ć@���x�A�A�����A�B�h�{�̂R������܂��i��1�\�j�B

��1�\��̉ԉ�`���̎�v�v��

�P�j�ቷ�ƍ����̍�p

�H�܂���̑����́A�ԉ肪�ł���ɂ͒ቷ�ɂ�����K�v������܂��B������t���Ƃ����܂��B�n�N�T�C��_�C�R���́A���肵�������^�l���O�`�T�����炢�̒ቷ�ɂ�����ƁA���̌�ɉԉ肪�ł��܂�(��q�t��)�B�������A�^�}�l�M��A�j���W���A�u���b�R���[�́A���̑傫���ɂȂ��Ă���łȂ��ƁA��T�`10���̒ቷ�ɔ����ł��܂���(�A���̏t��)�B�����̖�ł́A�s���Ƃ킫��Œቷ�h��������Ă��܂��B

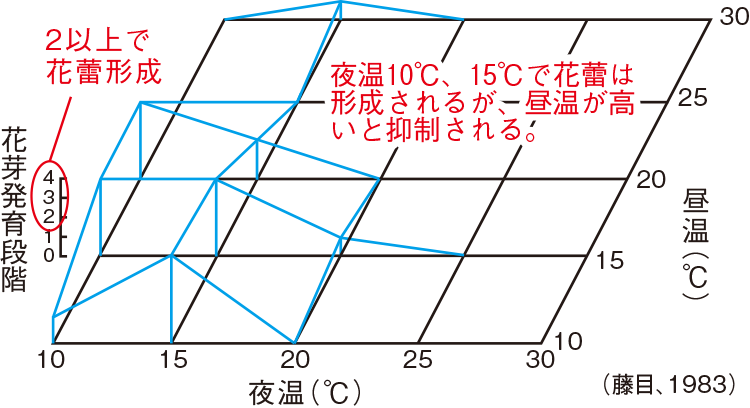

�܂��A�ǂ���̒ቷ�v���^�̖�ł��A�ቷ������ɖ�25���ȏ�̍����ɂ�����ƁA�ԉ�͂ł��Ȃ��Ȃ�܂�(�E�t���E��4�})�B�������̂Ƃ��̔����͖鉷�ɂ���ĈႢ�܂��̂ŁA��ŏڂ����������܂��B

��4�}�ԉ蕪���ɑ���ቷ�ƍ����̓�������

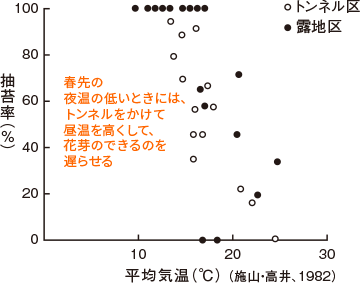

�t��Ɏ��n����_�C�R���Ȃǂł́A�g���l����������ƒ��Ԃ͍����ɂȂ邽�߁A��Ԃ��ቷ�ł����Ă��ԉ肪�ł���̂�x�点�邱�Ƃ��ł��܂��i��5�}�j�B

��5�}�_�C�R���̒��ۂƃg���l���핢���C���̊W

�t�Ƀu���b�R���[�Ȃǂʼnԉ�`���𑣐i���������ꍇ�ɂ́A�i���I�Ԃ����łȂ��ቷ�ɂ�����悤�ɔd�펞����I�Ԃ��Ƃ���ɂȂ�܂��B

����A���^�X��25���ȏ�̍����ɁA������Ԃ�����Ɖԉ肪�ł��܂��B�ԉ肪�ł���ƒ��ۂ��A���������ł���������邭�Ȃ��Ă��܂��܂��B���̂��߁A���^�X�̍������͔̍|�͍���n�Ɍ����܂��B�g�n�Ȃǂł͍͔|�n���ƂɓK�����i���I�����A�d�펞������邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B

�Q�j�ቷ�̗ʓI�v���Ǝ��I�v��

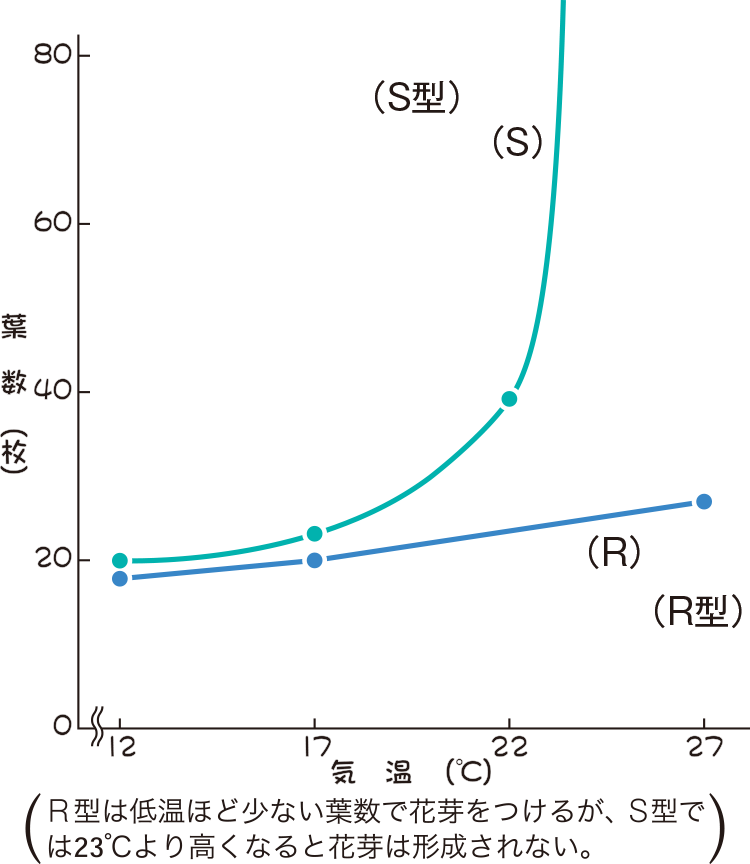

�H�܂���̑����́A�ԉ肪�ł���̂ɒቷ�v�����������Ă��܂��B���ꂼ��̖�ɂ͍œK�Ƃ����ቷ������A���̉��x�ɋ߂��قljԉ�͑����ł��܂����A����قǒቷ�łȂ��Ă��A�t������������Ήԉ肪�ł��܂��i�ʓI�v���A��6�}�j�B

�������A�L���x�c�̔Ӑ���Ȃǂł͍œK�̒ቷ�ɁA���������T�Ԉȏ゠����Ȃ��Ɖԉ�͂ł��܂���i���I�v���j�B���̂悤�ȗʓI���邢�͎��I�����́A�������i���̒����Ɩ�̒����ɉ����Đ������������ہj�ɂ�����܂��B

��6�}�t���̎��I�v���iS�j�ƗʓI�v���iR�j�iWiebe�A1989���C���j

�R�j�A���̏t���^�̖�ł��A���莞�̒ቷ�͉e����^����

�L���x�c��J���t�����[�͂�����x�������Ă���ቷ�ɔ�������A���̏t���^�̖�ł����A���莞�`�c�c���ɑ��������ቷ�̌��ʂ͑̓��Ɏc���Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂����i��2�\�j�B

���̂��߁A���珉���ɒቷ�ɑ������Ă���ƁA�ቷ�ɑ������Ă��Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂđ����ɉԉ���`�����₷���Ȃ�܂��B���̌��ʂ͋ɂ߂Ďキ�A��q�t�������ł͉ԉ�͂ł��܂��A��x���ቷ�̌��ʂ͑̓��Ɏc���Ă���A���̌�Ɏ��ቷ�ʂɃv���X����āA���v�Œቷ�v���ʂ����������ƁA�ԉ肪�ł��܂��B�ł�����t���珉�Ăɂ����Ēቷ���Ɉ�c����ꍇ�ɂ́A�s���o�Q�Ȃǂ��N����댯��������A�^�l�܂��������c���x�ɒ��ӂ����܂��B

��2�\�J���t�����[�̉ԉ蔭��ɋy�ڂ���q�ቷ�����̉e���i���ځA1983�j

��0�F�������A1�F�c����A2�F���Q�`���O���A4�F���Q�`�����

2�ȍ~�ʼn��Q�`���Ɣ���

�S�j�ቷ�ɔ������鐶�玞���Ɨv����

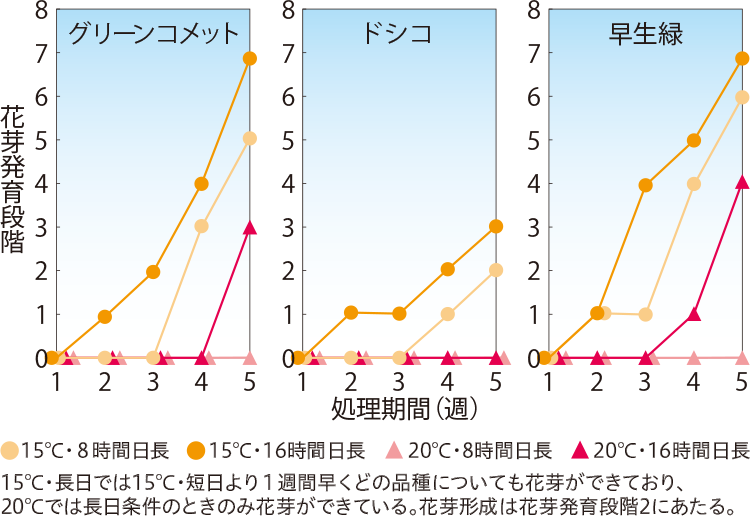

�A���̏t���^�̖�ł́A����゠������i�c��j�������Ă���ቷ�ɔ�������悤�ɂȂ�A����ɒቷ���ň����Ԍo�߂�����A�ԉ肪�ł��܂��B�J���t�����[���Ɍ���ƁA���Ӑ��̑����i��قǔ����̏T�����Z���A�Ⴂ�c��Œቷ�ɔ�������悤�ɂȂ�܂��i��3�\�j�B�܂����Ӑ��̑����i��قǁA���Q�`���ɕK�v�Ȓቷ�������Z���Ȃ�܂��B

��3�\���Ӑ��̈قȂ�J���t�����[7�i��̉��Q�`������

�i���ځA1983�j

���c�F���ڍ�p�^�i�ቷ�ɓ������Ă��鎞�ɁA���Q���`���j

�h�F�U����p�^�i�ቷ���o�ߌ�ɁA���炵�ĉ��Q���`���j

���p�����i��͕ς���Ă����Ӑ��ł̔����͂قړ����ł��B

�T�j�鉷�̒ቷ���ʂ͍��������őł��������

�J���t�����[��u���b�R���[�ł́A�ቷ�ɑ�������K�v�����邽�߁A�t���H�Ƀ^�l���܂��܂��B�ቷ���ʂ͖����A���̓��ɒ~�ς���Ă��āA���̒~�ϗʂ����̗ʂ���Ɖԉ肪�ł��܂��B�g���l���������Ă��鉷�͕ς��܂��A���Ԃɍ������ۂ����A��Ԃ̒ቷ���ʂ�������x�ł������܂��B�����E�t���Ƃ����܂��B

�����Ɩ鉷��ς��ăJ���t�����[����ĂĂ݂�ƁA�鉷��10�`15���̂Ƃ��������Q���`������܂��i��7�}�j�B�������A����͒�����10�`20���͈̔͂̏ꍇ�ŁA������25�`30���ł���Ή��Q�͌`������܂���B

�����̖�Ԃ̒ቷ���ʂ́A�����̋C���������������x�ł�������Ă��܂��B���̂��߃g���l���������ĉԉ肪�ł���̂�}����ɂ������ďd�v�Ȃ̂́A�������ۂ��Ƃł��B�܉J�V�ŋC�����Ⴍ�Ȃ�ꍇ�͉ԉ���`�����₷���̂ŁA�ۉ��ɒ��ӂ��܂��B

��7�}�J���t�����[�̉��Q�`���ɋy�ڂ�����ω��̉e��

�U�j�����̍�p

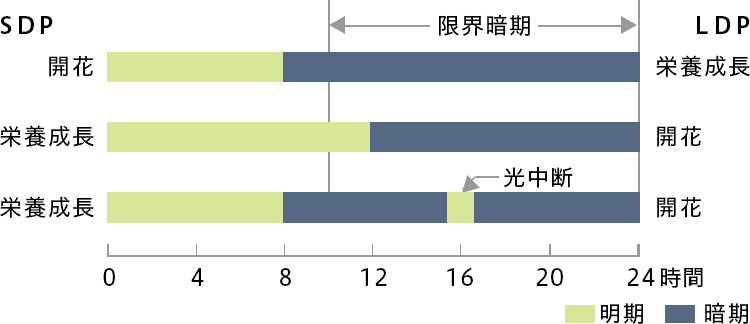

�����ɂ���āA�ԉ�`���̎��������E����鐫�����������ł��B�t�������̎h��������Ă��܂��B�H�̒Z������Ռ��Ȃǂœ��������钷���i���E�����j���Z�����āA10���Ԓ��x�ɂ���Ɖԉ���`������̂��Z���A���iSDP�j�ł��B�Z���A���ɂ̓C�`�S��V�\������܂��B�C�`�S�ɑ����ԉ����������ɂ́A�Ռ������ē�����Z������ƂƂ��ɁA�C����15�����炢�ɂ��Ă��̂����ʓI�ł��B

�t�ɉԉ肪���̂�x�点��ɂ́A�[�������������ē�����14���Ԓ��x�̒����ɂ��Ă�邩�A�^�钆�ɂP�`�Q���Ԃ̕���i�����f�F���ɂ��Ê��̌��ʂ̑ł������j������悤�ɂ��܂��i��8�}�j�B�H�Ƀn�E�X�̃C�`�S�͔|�œd���Ɩ������Ă���̂́A�ԉ肪�ł���̂�x�点�Ă���̂ł��B�ԉ肪�ł���̂͒Z��������ł͂Ȃ��A����ŗU������邩��ł��B���̂��߁A�邪�����Ƃ��̐^�钆�ɒZ���Ԃ̕��������ƁA�Ê����A�������ɂƂ����i�����f�j���߁A�ԉ肪�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

����A�Ă̒�������A������������̎��Ԃ�蒷���Ȃ�悤�ɕ������14���Ԓ��x�ɂ���ƁA�ԉ肪�ł���̂������A���iLDP�j�ł��B�����A���̗�Ƃ��ẮA�z�E�����\�E��V�����M�N������܂��B

�܂��A�����ɊW�Ȃ��ԉ肪�ł���g�}�g��i�X�͒����A���ł��B

�܂�A�ԉ�𑁂���������ɂ́A�Z���A���ł͎Ռ��Ȃǂ����ĒZ���ɂ��Ă��A�����A���ł͕�������Ē����ɂ��Ă��悢���ƂɂȂ�܂��B

��8�}�����A���i�k�c�o�j�ƒZ���A���i�r�c�o�j�̉ԉ�`���ɑ���Ê����̌����f���ʁiHess, 1979�j

SDP�Fshort-day plant �^ LDP�Flong-day plant

�Ȃ��A�X�����邢�͍������H�̋߂��ɔ�������A�Ɩ�����ɓ͂��Ă���ꍇ�ɂ́A���Ƃ�����ł����Ă��������ʂ������܂��B���̌��ʁA�Z���A���ł͉ԉ�`�����x��A�����A���ł͉ԉ肪�ł���̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

�V�j���x�Ɠ����̑g�ݍ��킹�ő����p���N����

�ԉ肪�ł���ɂ͒ቷ����p����t�������ƁA�������W�������������������܂��B�����͕ʁX�ɓ����̂ł͂Ȃ��A���݂ɊW���Ă��܂��B�Ⴆ�u���b�R���[�̏ꍇ�́A�����i��ł͋C�����㏸���鏉�Ăł����Q���ł��邽�߁A�ቷ�v�����͂Ȃ��Ǝv���Ă������Ƃ�����܂����B�������A�ቷ���K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̂Ƃ��̓������u���������v�ł��������߁A�ԉ肪�ł��₷���Ȃ����̂ł��B�@

���̐}�́A�u���b�R���[�̂R�i���15���ł̒����E�Z�������ƁA20���ł̒����E�Z�������ň�Ă��Ƃ��̉��Q�`�������������̂ł��i��9�}�j�B

���̌��ʁA���������ł���A���Q���ł���ቷ�͈̔͂��L���邱�Ƃ�������܂����B���̂悤�Ȑ����́u���x�Ɠ����̑����p�v�ƌĂ�Ă���A�ق��̖�ɂ��Ă����̍�p���F�߂��Ă��܂��B

��9�}�u���b�R���[�̉��Q�`���ɋy�ڂ����x�Ɠ����̉e��

�W�j�h�{���

�i�X��g�}�g�ł́A������x���炷��A���x������ɂ������Ȃ��ԉ肪�ł��܂��B

�����̉ʎ�����������ɂ͊��S�̂̐���𑣐i���A�[�������悢�Ԃ���������������邱�Ƃ��d�v�ł��B�ԉ肪�ł���̂𑣐i���ĉԐ��𑝂₷�ɂ́A�A���̓��̃`�b�\�����ɑ���Y�������̔䗦�iC/�m���j��傫�����Ă�邱�Ƃ��L���ł��i��4�\�j�B

�������A�䗦�����łȂ��\�́u��3�̏ꍇ�v�̂悤�ɁA�\���ȃ`�b�\����������A����ɂ��������Y������������ꍇ�ɉԉ�`���͗ǍD�ŁA���������i����܂��B

�C�`�S���|�b�g�ň�c����ƁA�c����c�ɔ�ׂāAC/�m���̃R���g���[�����e�Ղŕa�C�̓`�����h���邽�߁A�ŋ߂ł͂قƂ�ǂ��|�b�g��c�ɂȂ��Ă��܂��B

��4�\�ԉ肪�ł���Y�������E�`�b�\�W�S�̏ꍇ�i����, 1967�j

�g�E�����Ƃ͉����H

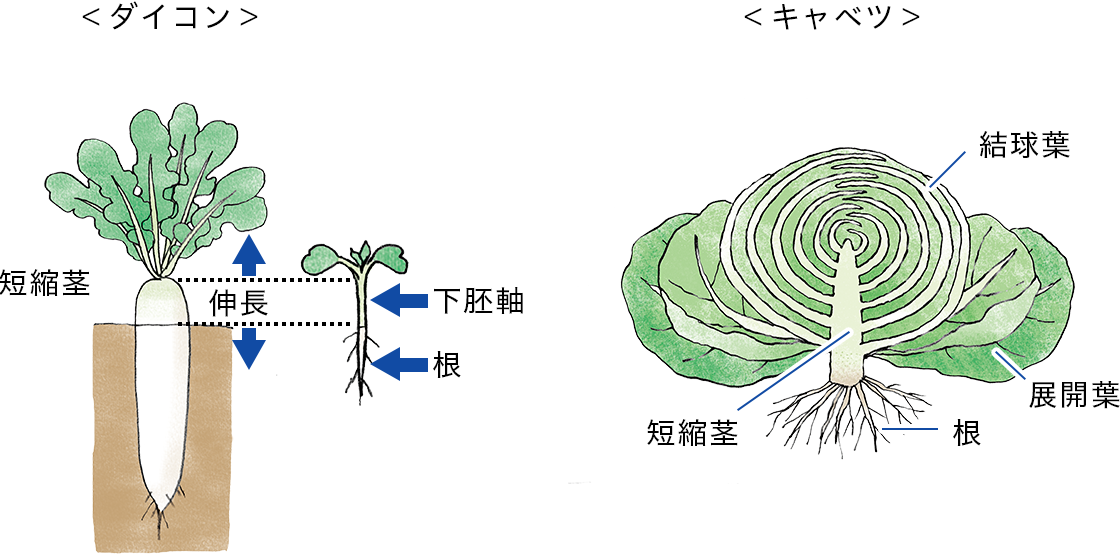

�ԉ肪�����s���L�т邱�Ƃ��g�E�����܂��͒��ہi���イ�����j�Ƃ����܂��B��3�}�Ō����悤�ɉԉ肪���ƁA����܂ō���s�t�ɉ^��Ă����{���͉ԉ�ɏW�����܂��B

���̂��ߗt���ł͉Ԃ��������Ȃ��悤�ɊǗ����܂��B�_�C�R����L���x�c�A���^�X�ȂǗt���̑����́A�͔|���ɂقƂ�njs���L�т܂���B���̂悤�Ȍs��Z�k�s�ƌĂсA�L���x�c��^�X�ł͌����̒��S�ɒZ�k�s������A�_�C�R���ł͒n�ە����ɍ��̂悤�Ɍ�����s�i���j������܂��i��10�}�j�B

�ԉ肪�ł���Ɖԉ�������Z�k�s���L�т�悤�ɂȂ�A���ꂪ������g�E�����i���ہj�ŁA���͂���ŃX�J�X�J�̋��ɂȂ�܂��B����g�}�g��i�X�ł͉ԉ�������s���L�тĂ��P�Ȃ�s�̐L���ł���A�Z�k�s���L�т�g�E�����Ƃ͈قȂ�܂��B

��10�}�g�E�������N����O�̃L���x�c�ƃ_�C�R���̒Z�k�s

�������ŏЉ�Ă���i�ڂ�i��ɂ̓^�L�C�ł͎�舵���̂Ȃ����̂��������܂��B���������������B