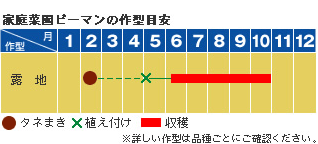

ピーマン

地ごしらえ、植え付け

日当たり、水はけのよい場所を選びます。根が浅いので、粗起こしでは堆肥を多めに入れて深く耕し、根の伸長を促すようにします。また、生育期間が長いので、元肥は半量を全層に、半量は緩効性の化成肥料を心肥として施し、畝を立てておきます。畝立て後にマルチングをして地温を高めておくと、活着や初期生育がよくなります。

植え付けは、地温が15℃くらいになったころが適期とされます。畝の中央部に1条植えにしますが、株元が畝面より少し盛り上がった状態の、浅植えにしておくのがコツです。1番花が咲く直前の苗なら申し分ありませんが、あまり若苗のときは、一回り大きめのポットに鉢替えし、500倍液肥を施し、大苗に育ててから植えた方が、その後の生育・収量がよくなります。植え付けが終わったら支柱を立てて、風で株元が揺らがないように誘引しておきます。

-

植え付け後に仮支柱を立て、苗が倒れないようにする。その後、本支柱を立てて誘引する。

-

早植えをしたときは、マルチをするか、ホットキャップなどで保温するとよい。

整枝、誘引

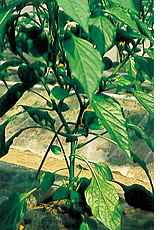

ピーマンは主枝の8〜9節に1番花をつけ、以降、各節に花とわき芽をつける性質があります。地温が低いうち(16℃以下)は、1番花が落花したり、変形果や石果になることがあるので、1番果は小さいうちに摘み取って、草勢を養います。

1番花のついたわき芽は強く伸びるので、そのまま伸ばし、それより下のわき芽は早めに摘み取ります。また、主枝の2番花がついた節のわき芽、最初に伸ばした側枝の1番花の節のわき芽も強く伸びるので、計4本を主枝として育て、支柱に誘引します。以降、4本の主枝から出てくる側枝は、3節で摘芯して、上部のわき芽の発生・生長を促します。貧弱で着果しない側枝(無効枝)は早めに間引いて、株全体の日当たりをよくしてやります。

ほかのわき芽は放任しますが、わき芽が込みすぎたら間引きをして株全体の日当たりをよくし、花がつくよう促します。また、1番果を収穫したとき、幹につけてあった葉は摘み取って、株元の風通しをよくしておきます。着果数が多くなって、細い枝が垂れ下がるようになるのを防ぐため、支柱からヒモでつり上げるように誘引し、樹勢の回復を図ります。

1番花直下の強く伸びるわき芽は伸ばす。

基本的な整枝が終わった状態。あとは一番果の収穫時に、収穫果から下の葉を摘み取って、風通しをよくする。

わき芽や葉をとりすぎたり、乾燥させると日焼け果が出やすい。

わき芽の発生が多いので、枝は弱々しい感じがする。

追肥、水やり

畝間が常に湿っている程度に管理するのがポイントで、乾いたら十分に水やりをします。追肥は一度に施すのではなく、収穫の始めごろから15〜20日おきに化成肥料を施すか、水やりを兼ねて液肥を追肥してもかまいません。化成肥料を施す時は、同じ場所に繰り返し行うのではなく、場所を変えて与えるようにします。

乾燥は石灰欠乏による尻腐れの原因になりますので、乾燥に注意し、敷きわらを追加したり、畝間に水を引き入れたりして、畝の中心まで十分に水を行き渡らせるようにします。畝立て時にマルチングをした場合も、フィルムの上から、わらなどを敷いてやります。

収穫

1果重35g程度を収穫期の目安にします。それより大きな果実にすると、茎葉の生長が抑えられ、収穫数も少なくなります。

カラーピーマン

-

ベル型種は未熟果でも収穫できる(濃緑でつやがある)。

トウガラシ類

-

「甘とう美人」は15cmぐらいの大果で肉質がやわらかく風味豊か。

- ❶節間が長い立性種なので、高い支柱を各主枝に1本ずつ立てて誘引するか、ヒモでつり下げるなどして、主枝の垂れ下がりを防ぐ。

- ❷青枯病、立枯性疫病を回避するため、輪作の励行。

- ❸乾燥、肥料切れは大敵。潅水と追肥に留意して、草勢の維持に努める。

- ❹ピーマンよりやや高めの温度管理(+2〜3℃)が初期には必要。

栽培のポイント

1.連作はしない

病害に対する抵抗性はもたないので、連作をしないようにします。

2.早植えは禁物

最低気温が10℃、地温が15℃になるころが植え付けの適期です。一般の露地栽培では、5月中旬が目安です。

3.若苗や老化苗は避ける

植え付けは、1番花の咲き始めるころが最適です。若苗では過繁茂、老化苗では活着不良となり、順調な初期生育は望めません。

4.よい苗の条件

・大きな蕾がついている

・葉は緑色できれいに広がっている

・子葉がついている

・病気・害虫の被害を受けていない

・葉柄が長く、垂れ下がっていない

・節間が短く、太い

・第1節まで間伸びしていない

・大きめのポットで用土がたくさん入っている

5.乾燥に要注意

根が浅いので乾燥に強いとはいえません。特に梅雨明け後の高温乾燥期には水やりに注意し、敷きわら、マルチングも併せて行っておきましょう。

6.1番果は若どりし、着果過多にしない

1番果を完熟で収穫すると幼い株に負担がかかるので、1番果は若どりします。

着果数が多くなると果実の重みで枝が折れたりするので、早めに誘引しておきましょう。

7.夏場の尻腐れ果対策

チッソ肥料のやりすぎと乾燥が発生の主な原因になります。肥料の効かせ方、水やりなど、ストレスを与えないような管理に努めます。